美國FDA認證發布510(k)指南并發布ESD禁令

美國FDA最近發布了有關骨錨和軟性隱形眼鏡的指導文件,并禁止將一種醫療器械用于治療。

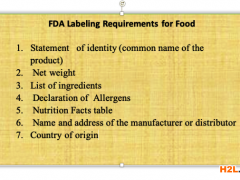

510(k)許可的新指導文件:

監管機構發布了有關“ 骨錨-上市前通知(510(k))提交”的最終指南。本指南為510(k)提交的用于將軟組織附著到骨骼上的骨錨(也稱為縫合錨裝置)(產品代碼MAI和MBI)提供了非約束性建議。它還檢查了特定的測試方法,并建議制造商如何證明與謂詞設備的實質等效性。該文件草案于2017年1月3日發布。

FDA認證還發布了指南草案,標題為“ 柔軟(親水性)日常佩戴隱形眼鏡-基于安全性和性能的途徑的性能標準”。該文件公開征詢公眾意見,直至2023年5月4日,確定了此類設備需要滿足510(k)許可的性能標準和測試方法。它是自2023年9月起在某些適用于基于安全和性能的途徑的某些II類設備類別的指導文件草案清單中的補充。

禁止一次使用電刺激設備(ESD)

最后,FDA 正式禁止電刺激設備(ESD)作為自傷或攻擊行為的治療方法。該決定歸因于存在與設備相關的身體和心理風險,無法通過修改后的標簽解決。此類設備僅在馬薩諸塞州的一家機構中用于擁有智力殘疾或在自閉癥譜系中注冊的學生使用。該禁令在全國范圍內適用,并于2023年4月6日生效。

為了簡化過渡,已經使用這些設備的設施將被允許繼續在特定患者上使用,直到9月2日。

什么是ESD?

根據FDA的ESD禁令,ESD是通過附著在個人皮膚上的電極來管理電擊的電子設備。這些沖擊的目的是作為一種立即打斷自我傷害或攻擊行為的方法來銷售的。可替代地,這些沖擊也已經被用于試圖使個體停止從事不良行為的嘗試。

盡管這些目的并不是天生的錯誤,但FDA ESD禁令討論了科學證據,該證據表明,使用ESD會帶來許多重大的心理和身體風險,并且可能會產生意外的副作用。

這些副作用包括:

1.焦慮

2.燒傷

3.蕭條

4.痛

5.創傷后應激障礙(PTSD)

6.軟組織挫傷

7.潛在癥狀惡化

FDA ESD禁令還解決了發現這些并發癥的難題,因為許多接受這種電擊療法的人也患有智力或發育障礙,使這些并發癥的溝通變得困難。

為什么要實施FDA ESD禁令?

正如FDA的ESD禁令聲明所描述的那樣,支持ESD療法治療自殘和侵略的有效性的證據很少。同樣重要的是,替代療法具有相對優勢的證據非常有力。

FDA完全禁止銷售或使用某種產品的情況極為罕見。通常,可以通過修改或更新安全警告將產品恢復到安全可靠的狀態。但是,有時,如ESD所表示的具有侵略性和自殘性,產品符合FDA的不合理定義,并且無法通過新標簽或更新標簽來糾正設備。FDA ESD禁令已宣布為保護公眾健康所必需。

3月4日的規則遵循2016年提議的禁止ESD進入市場的規則,并在《聯邦公報》上發布30天后生效。需要澄清的是,FDA ESD禁令僅適用于用于自我傷害或攻擊行為的ESD。這意味著用于戒煙等目的的ESD不會受到影響,也不會受到FDA批準或批準的器械(如顱腦電療刺激器或經顱磁刺激),FDA認為這是安全性和有效性的合理保證。

此外,FDA ESD禁令包括為當前正在使用ESD的個人提供一個過渡期,以便他們有時間過渡到另一種治療方法。此過渡期由兩個合規日期結束。在聯邦注冊局發布FDA ESD禁令之日使用ESD的個人將被要求在180天內過渡到FDA兼容治療計劃。必須在《聯邦公報》上發布的30天內,將所有ESD設備從流通中移開并使用。

FDA ESD禁令公告中解釋了ESD的替代方法。FDA批準了現代行為療法,包括用于抑制患者自殘或攻擊行為的積極行為支持藥物。

最終,FDA設備與放射健康中心的產品評估與質量辦公室主任,威廉·邁瑟爾(MDm MPH)提出了FDA ESD禁令的最佳論據之一:

“自從ESD于20多年前首次投放市場以來,我們已經更好地了解了這些設備對公共健康的危害。” 。。隨著醫學科學的進步,現在有更多的治療選擇可用于減少或停止自我傷害或攻擊性行為,從而避免出現大量的ESD風險。”

中企檢測認證網提供iso體系認證機構查詢,檢驗檢測、認證認可、資質資格、計量校準、知識產權貫標一站式行業企業服務平臺。中企檢測認證網為檢測行業相關檢驗、檢測、認證、計量、校準機構,儀器設備、耗材、配件、試劑、標準品供應商,法規咨詢、標準服務、實驗室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產品展示、技術交流、新品推薦等全方位推廣服務。這個問題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專業性問題可以撥打中企檢測認證網在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認證、商標、專利、知識產權、版權法律法規知識資訊,包括商標注冊、食品檢測、第三方檢測機構、網絡信息技術檢測、環境檢測、管理體系認證、服務體系認證、產品認證、版權登記、專利申請、知識產權、檢測法、認證標準等信息,中企檢測認證網為檢測認證商標專利從業者提供多種檢測、認證、知識產權、版權、商標、專利的轉讓代理查詢法律法規,咨詢輔導等知識。

本文內容整合網站:百度百科、搜狗百科、360百科、知乎、市場監督總局 、國家認證認可監督管理委員會、質量認證中心

免責聲明:本文部分內容根據網絡信息整理,文章版權歸原作者所有。向原作者致敬!發布旨在積善利他,如涉及作品內容、版權和其它問題,請跟我們聯系刪除并致歉!