一引言

透射電子顯微鏡(Transmission Electron Microscope,TEM)是利用高能電子束充當(dāng)照明光源而進(jìn)行放大成像的大型顯微分析設(shè)備。1933年,德國(guó)科學(xué)家盧斯卡(Ruska)和克諾爾(Knoll)研制出了世界上第一臺(tái)透射電鏡(見圖1),并在1939年由西門子公司以這臺(tái)電鏡為樣機(jī),量產(chǎn)了第一批商品透射電鏡,約40臺(tái),分辨能力比光學(xué)顯微鏡提高了20倍。從此,人類對(duì)微觀世界的科學(xué)研究有了更強(qiáng)有力的武器。到今天,透射電鏡已經(jīng)誕生了70多年,由電鏡應(yīng)用而形成的交叉性學(xué)科——電子顯微學(xué)已經(jīng)日趨完善,電鏡的分辨能力也比最初時(shí)提高了超過100倍,達(dá)到了亞埃級(jí),并且在自然科學(xué)研究中起到日益重要的作用。

圖1. 盧斯卡和克諾爾制造的第一臺(tái)透射電鏡及設(shè)計(jì)圖紙

二、電子光學(xué)基礎(chǔ)

無論光學(xué)顯微鏡還是電子顯微鏡,其最重要的性能指標(biāo)就是分辨能力,具體就是一個(gè)光學(xué)系統(tǒng)能分開兩個(gè)物點(diǎn)的能力,它在數(shù)值上是剛能清楚的分開兩個(gè)物點(diǎn)之間的最小距離。例如人眼睛的分辨能力約為0.2毫米,就是說人眼可以剛剛區(qū)分開兩個(gè)相距0.2毫米的小點(diǎn),而兩個(gè)小點(diǎn)的距離小于0.2毫米時(shí)將被看成是一個(gè)點(diǎn)而無法分辨。

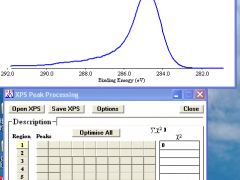

根據(jù)經(jīng)典的阿貝(Abbe,18世紀(jì)德國(guó)科學(xué)家)公式:![]() ,其中r為分辨能力;λ為照明光源波長(zhǎng);n為透鏡上下介質(zhì)的折射率;α為透鏡的孔徑半角。由上公式可知,當(dāng)介質(zhì)折射率和孔徑半角一定時(shí),照明光源的波長(zhǎng)越短顯微鏡的分辨能力越高。光學(xué)顯微鏡在使用盡量大的孔徑角和盡量高折射率的物質(zhì)浸沒物鏡時(shí),由于可見光波長(zhǎng)(約390到700納米)的限制,其極限分辨能力只有200納米,此時(shí)有效放大倍數(shù)約為1000倍。科學(xué)家曾考慮過用波長(zhǎng)更短的紫外線和X射線作為顯微鏡光源,但是,使用紫外線為光源時(shí)分辨能力只比可見光高一倍,而對(duì)于X射線又至今尚未發(fā)現(xiàn)使其折射偏轉(zhuǎn)和聚焦成像的方法,所以都無法被有效利用。根據(jù)德布羅意(De Broglie,20世紀(jì)法國(guó)科學(xué)家)提出的運(yùn)動(dòng)的微觀粒子具有波粒二象性的觀點(diǎn),電子束流也具有波動(dòng)性,而且電子波的波長(zhǎng)比可見光要短得多(例如200千伏加速電壓下電子波波長(zhǎng)為0.00251納米),顯然,如果用電子束作光源制成的顯微鏡將具有比光學(xué)顯微鏡高得多的分辨能力。更重要的是,由于電子在電場(chǎng)中會(huì)受到電場(chǎng)力運(yùn)動(dòng),以及運(yùn)動(dòng)的電子在磁場(chǎng)中會(huì)受到洛倫茲力的作用而發(fā)生偏轉(zhuǎn),這使得使用科學(xué)手段使電子束聚焦和成像成為可能。靜電透鏡和磁透鏡的發(fā)明使得電子顯微鏡擁有了最核心的部件,最終蓬勃發(fā)展起來。

,其中r為分辨能力;λ為照明光源波長(zhǎng);n為透鏡上下介質(zhì)的折射率;α為透鏡的孔徑半角。由上公式可知,當(dāng)介質(zhì)折射率和孔徑半角一定時(shí),照明光源的波長(zhǎng)越短顯微鏡的分辨能力越高。光學(xué)顯微鏡在使用盡量大的孔徑角和盡量高折射率的物質(zhì)浸沒物鏡時(shí),由于可見光波長(zhǎng)(約390到700納米)的限制,其極限分辨能力只有200納米,此時(shí)有效放大倍數(shù)約為1000倍。科學(xué)家曾考慮過用波長(zhǎng)更短的紫外線和X射線作為顯微鏡光源,但是,使用紫外線為光源時(shí)分辨能力只比可見光高一倍,而對(duì)于X射線又至今尚未發(fā)現(xiàn)使其折射偏轉(zhuǎn)和聚焦成像的方法,所以都無法被有效利用。根據(jù)德布羅意(De Broglie,20世紀(jì)法國(guó)科學(xué)家)提出的運(yùn)動(dòng)的微觀粒子具有波粒二象性的觀點(diǎn),電子束流也具有波動(dòng)性,而且電子波的波長(zhǎng)比可見光要短得多(例如200千伏加速電壓下電子波波長(zhǎng)為0.00251納米),顯然,如果用電子束作光源制成的顯微鏡將具有比光學(xué)顯微鏡高得多的分辨能力。更重要的是,由于電子在電場(chǎng)中會(huì)受到電場(chǎng)力運(yùn)動(dòng),以及運(yùn)動(dòng)的電子在磁場(chǎng)中會(huì)受到洛倫茲力的作用而發(fā)生偏轉(zhuǎn),這使得使用科學(xué)手段使電子束聚焦和成像成為可能。靜電透鏡和磁透鏡的發(fā)明使得電子顯微鏡擁有了最核心的部件,最終蓬勃發(fā)展起來。

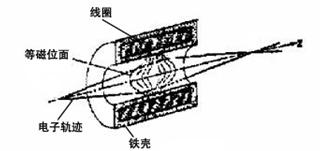

圖2. 鐵包殼磁透鏡結(jié)構(gòu)示意圖

三、透射電鏡的基本構(gòu)造

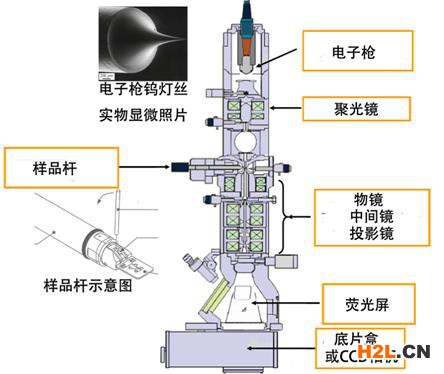

圖3. 透射電鏡基本構(gòu)造示意圖

透射電鏡各重要部件及其作用:

電子槍:發(fā)射高能電子束,提供光源;

聚光鏡:將發(fā)散的電子束會(huì)聚得到平行光源;

樣品桿:裝載需觀察的樣品;

物鏡:電鏡最關(guān)鍵的部分,起到聚焦成像一次放大的作用;

中間鏡:二次放大,并控制成像模式(圖像模式或者電子衍射模式);

投影鏡:三次放大;

熒光屏:將電子信號(hào)轉(zhuǎn)化為可見光,供操作者觀察;

底片盒:傳統(tǒng)的底片照相;

CCD相機(jī):先進(jìn)的電子相機(jī),拍照效率比傳統(tǒng)底片高很多。

四、透射電鏡放大成像原理

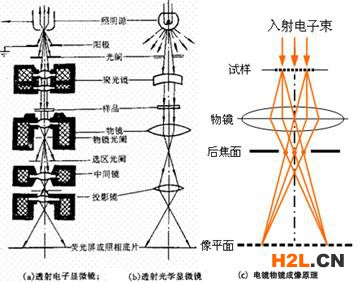

圖4. 電鏡和光鏡光路圖及電鏡物鏡成像原理

透射電鏡和光學(xué)顯微鏡的各透鏡位置及光路圖基本一致,都是光源經(jīng)過聚光鏡會(huì)聚之后照到樣品,光束透過樣品后進(jìn)入物鏡,由物鏡會(huì)聚成像,之后物鏡所成的一次放大象在光鏡中再由物鏡二次放大后進(jìn)入觀察者的眼睛,而在電鏡中則是由中間鏡和投影鏡再進(jìn)行兩次接力放大后最終在熒光屏上形成投影供觀察者觀察。電鏡物鏡成像光路圖也和光學(xué)凸透鏡放大光路圖一致。入射電子束照射并透過樣品后,樣品上的每一個(gè)點(diǎn)由于對(duì)電子的散射變成一個(gè)個(gè)新的點(diǎn)光源,并向不同方向散射電子。透過樣品的電子束由物鏡會(huì)聚,方向相同的光束在物鏡后焦平面上會(huì)聚與一點(diǎn),這些點(diǎn)就是電子衍射花樣,而在物鏡像平面上樣品中同一物點(diǎn)發(fā)出的光被重新匯聚到一起,呈一次放大相。

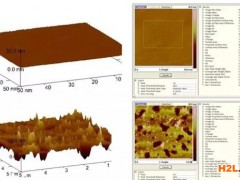

五、透射電鏡應(yīng)用舉例

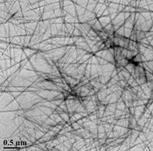

透射電子顯微鏡如今已經(jīng)廣泛應(yīng)用于自然科學(xué)各領(lǐng)域,尤其在物理、化學(xué)、生物、醫(yī)學(xué)和材料科學(xué)等方面發(fā)揮著不可代替的作用。

(a)某植物細(xì)胞 (b)某一維納米材料 (c)某陶瓷材料

圖5. 不同應(yīng)用領(lǐng)域的電鏡照片

中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)提供iso體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)查詢,檢驗(yàn)檢測(cè)、認(rèn)證認(rèn)可、資質(zhì)資格、計(jì)量校準(zhǔn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)一站式行業(yè)企業(yè)服務(wù)平臺(tái)。中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)為檢測(cè)行業(yè)相關(guān)檢驗(yàn)、檢測(cè)、認(rèn)證、計(jì)量、校準(zhǔn)機(jī)構(gòu),儀器設(shè)備、耗材、配件、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品供應(yīng)商,法規(guī)咨詢、標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)、實(shí)驗(yàn)室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產(chǎn)品展示、技術(shù)交流、新品推薦等全方位推廣服務(wù)。這個(gè)問題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專業(yè)性問題可以撥打中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)在線客服13550333441。為您提供全面檢測(cè)、認(rèn)證、商標(biāo)、專利、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)法律法規(guī)知識(shí)資訊,包括商標(biāo)注冊(cè)、食品檢測(cè)、第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)檢測(cè)、環(huán)境檢測(cè)、管理體系認(rèn)證、服務(wù)體系認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證、版權(quán)登記、專利申請(qǐng)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、檢測(cè)法、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)等信息,中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)為檢測(cè)認(rèn)證商標(biāo)專利從業(yè)者提供多種檢測(cè)、認(rèn)證、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)、商標(biāo)、專利的轉(zhuǎn)讓代理查詢法律法規(guī),咨詢輔導(dǎo)等知識(shí)。

本文內(nèi)容整合網(wǎng)站:百度百科、搜狗百科、360百科、知乎、市場(chǎng)監(jiān)督總局 、國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)、質(zhì)量認(rèn)證中心

免責(zé)聲明:本文部分內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息整理,文章版權(quán)歸原作者所有。向原作者致敬!發(fā)布旨在積善利他,如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請(qǐng)跟我們聯(lián)系刪除并致歉!