“近年來,印度成為中國對外投資最為關注的海外熱土。本文將針對發(fā)明專利,重點介紹印度專利申請的整個過程(包括申請前、審查中和授權后)中需要關注的事項,特別是與中國專利法的不同之處。”

印度是中國最大的鄰國之一,人口眾多,經濟高速發(fā)展。2023年,印度全球GDP排名已經躍升到第六名,位于法國等發(fā)達國家之前。隨著經濟的發(fā)展,印度的專利申請量也在快速增長。根據世界知識產權組織2023年發(fā)布的報告,按照專利申請量,印度專利局已成為全球排名第七的主管局,也是排名前十的主管局中僅有的三個申請量維持增長的主管局之一。

近年來,印度成為中國對外投資最為關注的海外熱土。與此伴隨的是,中國出海企業(yè)在印度市場頻頻遭遇專利糾紛,例如小米手機、OPPO和vivo手機分別被愛立信和杜比實驗室等提起專利侵權訴訟。作為一個擁有14億人口的巨大市場,印度充滿著機遇,同時因其專利制度與中國存在較大區(qū)別而又充滿著暗礁。

一、概述

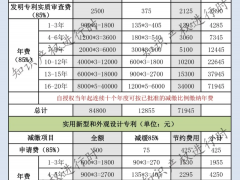

印度專利包括發(fā)明專利和外觀設計,不包括實用新型。發(fā)明的保護期限為自申請日起20年。外觀設計的保護期限為自注冊日起10年,并在繳納費用后可續(xù)展5年,最長為15年。

印度專利局為印度工商部專利、外觀設計、商標及地理標志管理總局的下轄單位,負責受理和審查發(fā)明專利申請和外觀設計申請。印度專利局的總部設在加爾各答,三個分局分別設在新德里、孟買和金奈。各個分局負責管理各自轄區(qū)范圍內的專利事務,而三個分局以外其他邦的專利事務由印度專利局總部管轄。總部和分局均有權授予專利權,審查標準一致。

印度最早的知識產權立法是由英國統(tǒng)治者完成的,基于1852年的英國專利法案,印度于1856年出臺了《保護專利法案(1856)》。印度在1947年獨立,并且在1972年出臺了新的專利法,為印度現(xiàn)代專利法的基礎。2000年,印度出臺了《外觀設計法(2000)》。目前,印度規(guī)范發(fā)明專利的法律依據主要是:印度專利法(The Patents (Amendment) Act 1970. 2005年最新修訂),專利實施細則(The Patents (Amendments) Rules 2003. 2006年最新修訂),以及印度專利局實踐和程序手冊(Manual of Patent Office Practice and Procedure);規(guī)范外觀設計的法律依據主要是:外觀設計法(The Designs Act 2000),外觀設計實施細則(The Designs (Amendments) Rules 2014. 2014年最新修訂),以及外觀設計實踐和程序手冊(Manual of Designs Practice and Procedure)。

下文,筆者將針對發(fā)明專利,重點介紹印度專利申請的整個過程(包括申請前、審查中和授權后)中需要關注的事項,特別是與中國專利法的不同之處。

二、申請前的注意事項

1、提交途徑

在印度申請發(fā)明專利,首先需要了解通過何種途徑提交申請符合自身的策略。目前,申請專利申請主要有三種途徑,《專利合作條約》(PCT)途徑,《巴黎公約》途徑、以及直接向印度專利局提交的途徑(或稱為普通提交途徑)。《專利合作條約》途徑只接收英語申請文件,而《巴黎公約》途徑和普通提交途徑既接收英語、也接收印地語申請文件。如果技術方案的實質性內容在中國境內完成,那么申請人在通過《巴黎公約》途徑或普通提交途徑提交申請之前需向中國專利局申請保密審查,以避免中國同族專利得不到授權。

2、臨時說明書

印度專利法設立了臨時說明書制度,類似于美國的臨時申請制度。申請人可以先提交臨時說明書,只需對技術方案完整說明即可、無需提供權利要求和具體實施方式,然后在12個月內提交完整說明書。臨時說明書制度一方面可以幫助申請人盡早確定優(yōu)先權日,另一方面也可以給申請人爭取足夠的時間來細化技術細節(jié)和/或評估市場潛力、再決定是否提交正式申請。臨時說明書制度只適用于普通提交途徑。因此,申請人在面臨技術細節(jié)不完善或市場前景不明朗的情況下,可以考慮采用普通提交途徑,以便充分享受臨時說明書制度所帶來的時間差優(yōu)勢。

3、加快審查

申請人在提交專利申請時需考慮的另一個因素是授權期限。印度專利局審查效率較低,專利申請的審查期限通常達五到七年。為了縮短審查期限,申請人可以向印度專利局提出加快審查的請求。申請人在通過《專利合作條約》途徑提交國際申請時,將印度選為國際檢索單位或國際初審單位,就可以滿足加快審查的基本要求。通過《巴黎公約》途徑或普通提交途徑時,申請人須證明自身為初創(chuàng)企業(yè)、小實體或者自然人(至少一名為女性),才能滿足加快審查的基本要求,通常中國申請人申請成功的難度較大。在專利審查高速路(PPH)項目方面,印度專利局只和日本專利局簽署了相關協(xié)議。因此,在通過《專利合作條約》途徑和《巴黎公約》途徑在印度提交專利申請時,申請人可以考慮利用日本專利局的有利審查結果來加快審查。

4、不予保護的客體

印度專利法規(guī)定的不給予發(fā)明專利保護的主題,與中國專利法存在諸多不同之處。因此,申請人在印度提交專利申請時,應核實該專利申請的技術方案是否落入不給予發(fā)明專利保護的主題,切勿在某些完全不可能的專利申請上靡費大量資金。例如,印度專利法將多種醫(yī)藥領域的申請排除在發(fā)明專利的保護范圍之外,包括已有藥品的改進發(fā)明、已知物質的新藥品用途、涉及藥品配方和劑型改良的發(fā)明、涉及傳統(tǒng)醫(yī)藥的發(fā)明等。而對于已知化學物質的新形式(包括異構體、代謝物、絡合物、鹽、水合物、多晶型、酯類、醚類等),只有該新形式在功效方面有顯著提升時才可以被授權。對于該類申請,申請人應在申請文件中提供足夠的數據以證明藥物的功效,并且充分說明該功效與現(xiàn)有藥物的區(qū)別和提升。印度專利法還將軟件專利排除在發(fā)明專利的保護范圍之外。但是,軟件和硬件(指產生物理表現(xiàn)的硬件,而非作為“存儲介質”的硬件)結合的專利申請如解決了技術問題并取得了技術效果,則有可能在印度獲得授權。

三、審查中的注意事項

1、實質審查

印度發(fā)明專利申請自申請日或優(yōu)先權日起滿18個月公布,并且自申請日或優(yōu)先權日起48個月內提出實質審查請求。印度專利局根據實審請求的序號,對專利申請權利要求的新穎性、創(chuàng)造性和實用性、以及說明書是否充分公開且清楚等方面進行實質審查,并且發(fā)出第一次審查報告。申請人應自第一次審查報告發(fā)出之日起12個月內(不能延期)答復。如果該專利申請還存在缺陷,審查員發(fā)出后續(xù)審查報告、或者主動召開或應請求召開聽證。后續(xù)審查報告的答復期限均為第一次審查報告發(fā)出之日起12個月內。如果聽證或答復意見被接受,專利申請將被授權、并進行公告;若未被接受,則專利申請將被駁回。申請人對駁回決定不服的,可以在三個月內向印度知識產權申訴委員會請求上訴。

2、授權前異議

印度專利申請審查過程中一項比較特殊的程序是授權前異議,類似于但又不同于中國的第三方公眾意見。中國的第三方公眾意見可以在專利申請公開后至授權前的任何時間點提出,而印度的授權前異議只能在專利申請公開后6個月內提出。中國的第三方公眾意見對審查員僅起參考作用,審查員不通知申請人,也不要求申請人答復。然而,在印度,存在異議的專利申請無法得到授權,審查員需對異議人提出的異議意見進行審查。如果審查員認為異議意見合理,將發(fā)出通知書,申請人需在3個月內答復。如果審查員認為異議意見沒有道理,則給異議人提供一次聽證機會。實踐中,競爭對手經常使用授權前異議來拖延專利申請的授權時間。申請人在收到印度專利局轉發(fā)的異議意見后,應盡早開始研究異議意見,以便有足夠的時間分析并準備答復,而無需等待印度專利局后續(xù)跟進的正式通知書。

3、信息披露義務

印度專利申請審查過程中另一項比較特殊的程序是信息披露義務。在中國專利法中,專利局可以要求申請人提供國外同族專利的檢索報告和審查結果;然而在實踐中,中國審查員很少提出這樣的要求。與此不同的是,印度專利法對信息披露的規(guī)定比較嚴格,要求申請人在規(guī)定時間內提交印度之外任何其他國家的專利同族申請的詳細進展情況,例如申請、公開、授權、修改、撤銷等最新申請狀態(tài)。申請人不僅應在申請遞交后6個月內主動提交同族專利申請信息表,而且應在同族專利申請狀態(tài)發(fā)生變化的三個月內提交更新后的同族專利申請信息表。若不提交,印度專利局可能會撤銷該申請。需要注意的是,未履行信息披露義務是印度專利授權后被異議的法定理由之一,也是侵權訴訟中被告采用的抗辯理由之一。因此,申請人應依法履行信息披露義務,以避免專利授權后權利被撤銷或受損。

4、分案時機

申請人在專利申請的審查過程中還需盡早考慮提交分案的時機和方式。中國專利法規(guī)定,分案申請可以在授權通知書發(fā)出之日起兩個月內提出。與此相對的,印度專利法規(guī)定,分案申請可以在授權之前的任何時候提出。然而,如果第一次審查報告的答復意見已經消除專利申請的所有缺陷,印度專利局會直接授權,由此提交分案申請的時間窗口可能毫無征兆地關閉。因此,申請人應當盡量在答復第一次審查報告的同時或者之前提交分案申請。另外,印度專利法規(guī)定,分案申請的權利要求應當基于首次提交的母案的權利要求、而非母案的說明書,即使是分案的分案申請也是如此。該規(guī)定導致無法通過提交分案來保護母案說明書中記載但未在權利要求中保護的技術方案。因此,申請人在印度提交首次申請時,應在權利要求書中包括所有可能在之后想要分案的權利要求。在這種情況下,申請人可以在母案授權之前主動分案,或者回應審查官的缺乏單一性意見來提交分案。

5、增補專利

除了基于原專利申請?zhí)峤环职钢猓《葘@ㄟ€允許基于原專利申請?zhí)峤辉鲅a專利。增補專利制度是印度專利法中與臨時說明書制度相對應的一項制度。臨時說明書制度允許申請人在技術細節(jié)不完整的情況下提前12個月錨定優(yōu)先權日,而增補專利制度允許申請人在主專利已經提交的情況下利用增補專利來保護后續(xù)改進的技術方案,從而為技術的持續(xù)更新提供更為便捷的制度保障。增補專利可以在主專利提交當日或之后提交,其存在以主專利的存在作為前提,并且保護期限和主專利保持一致。如果主專利被宣告無效或者被撤銷,則增補專利可以轉變?yōu)楠毩@^續(xù)享有主專利原先應享有的剩余保護期限。申請增補專利的另外好處是申請人不必支付任何單獨的年費去維持,在主專利和增補專利均有效的情況下,申請人只需繳納主專利的年費即可。

四、授權后的注意事項

1、授權后異議

中國專利在授權之后,申請人或專利權人除了每年基于市場等因素評估是否需要繳納年費外,主要面臨的是專利被侵權和被無效的問題。事實上,中國專利在授權之后,任何人可以在任何時間提出無效請求。印度專利法沒有設置類似的專利無效程序,而是設置了與授權前異議相對應的授權后異議程序。印度專利申請在授權公告后有一年的異議期,任何人可以在異議期內向印度專利局提出異議請求。申請人或專利權人應在收到印度專利局的異議請求通知書后的三個月內提出答辯意見,印度專利局據此做出異議決定。專利權人和/或異議請求人對異議決定不服的,可以在異議決定做出之日起三個月內向知識產權申訴委員會提出上訴。

2、授權后修改

印度專利法允許申請人或專利權人修改授權后的專利文本,并且不限制修改的期限,從而有利于使授權后的專利文本更為穩(wěn)定。不過,修改不得超出原始申請文件公開的范圍,并且修改后的權利要求應落入修改前的權利要求的范圍內。與此相反,中國專利在授權后,申請人或專利權人是無法對授權文本主動進行修改的,除非采用自己無效自己等非常規(guī)手段。

3、專利商業(yè)應用報告

在印度,申請人或專利權人每年除了繳納年費外,還應關注專利商業(yè)應用報告的上報事項。為了推動發(fā)明創(chuàng)造的應用,印度專利法設置了獨特的專利商業(yè)應用報告制度,要求專利權人每年向印度專利局提交商業(yè)應用報告,匯報已授權發(fā)明專利的實施情況。專利權人或相關被許可人應在每年9月30日前提交上一財政年度(上年4月1日至當年3月31日)的商業(yè)應用報告,闡述該發(fā)明專利的技術是否在印度實施,如已實施需說明在印度獲得的大致收益,如未實施需說明原因以及為實施該專利正采取的措施等。雖然印度專利局可能不會一一核查商業(yè)應用報告的具體內容,但依照印度專利法的規(guī)定,專利權人或被許可人提供虛假信息的話將會面臨監(jiān)禁和罰金等懲罰措施。因此,專利權人或被許可人應確保報告內容的真實性。此外,需要注意的是,如果專利權人或被許可人三年內未實施該專利,則該專利將成為強制許可的對象。如果在強制許可行使之日起滿兩年還未實施,印度專利局可以依法撤銷該專利。當然,申請人也不用對印度的強制許可和專利撤銷制度過于恐懼,按照之前的判例,印度政府對此是非常謹慎的。

五、小結

印度的專利法律制度和中國以及其他知識產權大國相比存在著諸多的區(qū)別,這對在印度經營的中國出海企業(yè)從法律角度提出了更高的要求。中國出海企業(yè)應深入理解和學習運用印度的專利法律制度,在此基礎上形成集申請、審查和實施于一體的整體專利戰(zhàn)略,從而牢牢把握住印度的發(fā)展機遇。

參考資料:

1. https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4571

2. 印度專利申請實務指引, 國家知識產權局保護協(xié)調司行業(yè)戰(zhàn)略處官方微信平臺

3. https://www.sptl.com.cn/newsitem/278482458

4. http://www.iprdaily.cn/article_30302.html

5. https://blog.csdn.net/fofcaptain/article/details/125480811

6. http://news.sohu.com/a/574339572_100080813

7. http://www.iprdaily.cn/article_31384.html

8. http://www.iprdaily.cn/article_19605.html

9. https://law.asia/zh-hans/additional-content-patent-application/

中企檢測認證網提供iso體系認證機構查詢,檢驗檢測、認證認可、資質資格、計量校準、知識產權貫標一站式行業(yè)企業(yè)服務平臺。中企檢測認證網為檢測行業(yè)相關檢驗、檢測、認證、計量、校準機構,儀器設備、耗材、配件、試劑、標準品供應商,法規(guī)咨詢、標準服務、實驗室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產品展示、技術交流、新品推薦等全方位推廣服務。這個問題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專業(yè)性問題可以撥打中企檢測認證網在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認證、商標、專利、知識產權、版權法律法規(guī)知識資訊,包括商標注冊、食品檢測、第三方檢測機構、網絡信息技術檢測、環(huán)境檢測、管理體系認證、服務體系認證、產品認證、版權登記、專利申請、知識產權、檢測法、認證標準等信息,中企檢測認證網為檢測認證商標專利從業(yè)者提供多種檢測、認證、知識產權、版權、商標、專利的轉讓代理查詢法律法規(guī),咨詢輔導等知識。

本文內容整合網站:百度百科、搜狗百科、360百科、知乎、市場監(jiān)督總局 、國家知識產權局

免責聲明:本文部分內容根據網絡信息整理,文章版權歸原作者所有。向原作者致敬!發(fā)布旨在積善利他,如涉及作品內容、版權和其它問題,請跟我們聯(lián)系刪除并致歉!