本文件可與GB/T 23001(信息化和工業(yè)化融合管理體系 要求)共同使用,給出了新型能力的分級(jí)要求,為組織分級(jí)開展新型能力建設(shè),實(shí)現(xiàn)新型能力不斷提升提供方法路徑的依據(jù)。本文件給出了新型能力分級(jí)總體要求,規(guī)定了 CL1~CL5級(jí)能力建設(shè)要求。本文件適用于有下列需求的各類組織:a) 分級(jí)開展新型能力建設(shè),推動(dòng)新型能力不斷提升;b) 圍繞新型能力的分級(jí)建設(shè)研發(fā)并提供系統(tǒng)性解決方案;c) 為組織分級(jí)開展新型能力建設(shè)提供服務(wù);d) 通過內(nèi)部或外部(包括評(píng)定機(jī)構(gòu))評(píng)定其信息化和工業(yè)化融合(以下簡稱兩化融合)管理體系,以證實(shí)其具有的新型能力等級(jí)。

引 言

本文件是信息化和工業(yè)化融合管理體系系列標(biāo)準(zhǔn)化文件之一。

與本文件相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)化文件包括:

- GB/T 23000 信息化和工業(yè)化融合管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語;

- GB/T 23001 信息化和工業(yè)化融合管理體系要求;

- GB/T 23002 信息化和工業(yè)化融合管理體系實(shí)施指南;

- GB/T 23003 信息化和工業(yè)化融合管理體系評(píng)定指南;

- GB/T 23004 信息化和工業(yè)化融合生態(tài)系統(tǒng)參考架構(gòu);

- GB/T 23005 信息化和工業(yè)化融合管理體系咨詢服務(wù)指南;

- GB/T 23007 信息化和工業(yè)化融合管理體系評(píng)定分級(jí)指南。

為適應(yīng)快速變化的環(huán)境,組織需要深化應(yīng)用新一代信息技術(shù),建立、提升、整合、重構(gòu)組織的內(nèi)外部能力,持續(xù)建設(shè)新型能力,賦能業(yè)務(wù)加速創(chuàng)新轉(zhuǎn)型,構(gòu)建競爭合作新優(yōu)勢,改造提升傳統(tǒng)動(dòng)能,形成新動(dòng)能,創(chuàng)造新價(jià)值,實(shí)現(xiàn)新發(fā)展。新型能力的建設(shè)是一項(xiàng)系統(tǒng)工程,組織可根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和現(xiàn)狀,系統(tǒng)性建設(shè)、運(yùn)行和優(yōu)化新型能力,推動(dòng)新型能力不斷提升,以支持價(jià)值的持續(xù)創(chuàng)造。

本文件可與GB/T 23001共同使用,給出了新型能力的分級(jí)要求,為組織分級(jí)開展新型能力建設(shè),實(shí)現(xiàn)新型能力不斷提升提供方法路徑的依據(jù)。

信息化和工業(yè)化融合管理體系新型能力分級(jí)要求

1 范 圍

文章目錄

本文件給出了新型能力分級(jí)總體要求,規(guī)定了CL1~CL5級(jí)能力建設(shè)要求。本文件適用于有下列需求的各類組織:

- a)分級(jí)開展新型能力建設(shè),推動(dòng)新型能力不斷提升;

- b)圍繞新型能力的分級(jí)建設(shè)研發(fā)并提供系統(tǒng)性解決方案;

- c)為組織分級(jí)開展新型能力建設(shè)提供服務(wù);

- d)通過內(nèi)部或外部(包括評(píng)定機(jī)構(gòu))評(píng)定其信息化和工業(yè)化融合(以下簡稱兩化融合)管理體系,以證實(shí)其具有的新型能力等級(jí)。

2 規(guī)范性引用文件

下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中,注日期的引用文件,僅該日期對(duì)應(yīng)的版本適用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。

GB/T 23001信息化和工業(yè)化融合管理體系 要求

3 術(shù)語和定義

下列術(shù)語和定義適用于本文件。

3.1 系統(tǒng)性解決方案 systematicsolution

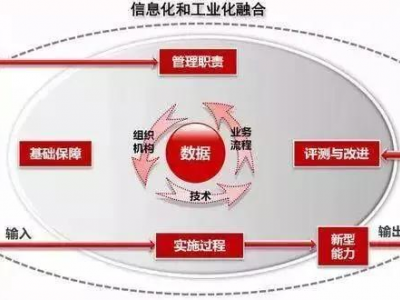

發(fā)揮技術(shù)的基礎(chǔ)性作用,以數(shù)據(jù)為核心,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)、技術(shù)、流程、組織等四要素系統(tǒng)融合、迭代優(yōu)化和互動(dòng)創(chuàng)新,支持新型能力的建設(shè)、運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的總體解決方案。

4 縮略語

下列縮略語適用于本文件。

IT:信息技術(shù)(Information Technology)

OT:運(yùn)營技術(shù)(OperationalTechnology)

PDCA:策劃,支持、實(shí)施與運(yùn)行,評(píng)測,改進(jìn)(Plan—Do—Check—Action)

5 新型能力分級(jí)總體要求

5.1 通 則

5.1.1 新型能力的建設(shè)是一項(xiàng)系統(tǒng)工程,組織應(yīng)從過程維、要素維、管理維等三個(gè)維度系統(tǒng)開展新型能力建設(shè)、運(yùn)行和優(yōu)化,建立包含策劃、支持、實(shí)施與運(yùn)行、評(píng)測與改進(jìn)的PDCA過程管控機(jī)制,涵蓋數(shù)據(jù)、技術(shù)、流程、組織等四要素的系統(tǒng)性解決方案,以及涵蓋數(shù)字化治理、組織機(jī)制、管理方式、組織文化等的治理體系,并以過程管控機(jī)制為牽引,推動(dòng)過程管控機(jī)制、系統(tǒng)性解決方案、治理體系三者之間的協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)與互動(dòng)創(chuàng)新,持續(xù)建設(shè)新型能力。

5.1.2 新型能力的等級(jí)由低到高可分為CL1(規(guī)范級(jí))、CL2(場景級(jí))、CL3(領(lǐng)域級(jí))、CL4(平臺(tái)級(jí))和CL5(生態(tài)級(jí))等五個(gè)等級(jí),不同等級(jí)新型能力及其過程維、要素維、管理維建設(shè)要求見圖1。

圖1 不同等級(jí)新型能力建設(shè)要求

5.2 不同等級(jí)新型能力建設(shè)要求

5.2.1 CL1(規(guī)范級(jí))

CL1(規(guī)范級(jí))能力應(yīng)符合以下建設(shè)要求,包括但不限于:

- a)建立了兩化融合管理體系,能夠規(guī)范有效開展職能驅(qū)動(dòng)型的能力建設(shè)過程管理;

- b)開展了規(guī)范級(jí)能力建設(shè),支持和優(yōu)化相關(guān)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的生產(chǎn)經(jīng)營管理活動(dòng),但尚未有效建成支持主營業(yè)務(wù)范圍內(nèi)關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)字化和柔性化運(yùn)行的新型能力。

注:職能驅(qū)動(dòng)是指按照確定的組織分工和崗位職能職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化開展各項(xiàng)活動(dòng)。

5.2.2 CL2(場景級(jí))

在達(dá)到或高于CL1(規(guī)范級(jí))能力建設(shè)要求的基礎(chǔ)上,CL2(場景級(jí))的新型能力還應(yīng)符合以下建設(shè)要求,包括但不限于:

- a)面向主營業(yè)務(wù)范圍內(nèi)關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),建成支持關(guān)鍵業(yè)務(wù)資源配置效率提升、關(guān)鍵業(yè)務(wù)活動(dòng)數(shù)字化、場景化和柔性化運(yùn)行的場景級(jí)能力;

- b)開展了技術(shù)使能型的場景級(jí)能力建設(shè)過程管理;

- c)主要達(dá)成關(guān)鍵業(yè)務(wù)效率提升、成本降低、質(zhì)量提高等預(yù)期價(jià)值效益目標(biāo)。

注:技術(shù)使能是指通過基于各類技術(shù)融合應(yīng)用形成的專業(yè)技能賦能各項(xiàng)活動(dòng)專業(yè)化和柔性化開展。

5.2.3 CL3(領(lǐng)域級(jí))

在達(dá)到或高于CL2(場景級(jí))能力建設(shè)要求的基礎(chǔ)上,CL3(領(lǐng)域級(jí))的新型能力還應(yīng)符合以下建設(shè)要求,包括但不限于:

- a)面向組織主營業(yè)務(wù)領(lǐng)域,建成支持主營業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)資源全局優(yōu)化配置,以及主營業(yè)務(wù)集成融合、動(dòng)態(tài)協(xié)同和一體化運(yùn)行的領(lǐng)域級(jí)能力;

- b)開展了知識(shí)驅(qū)動(dòng)型的領(lǐng)域級(jí)能力建設(shè)過程管理,且支持過程管理動(dòng)態(tài)優(yōu)化;

- c)實(shí)現(xiàn)組織整體業(yè)務(wù)成本降低、效率提升、質(zhì)量提高等預(yù)期價(jià)值效益目標(biāo),并有效拓展延伸業(yè)務(wù)。

注:知識(shí)驅(qū)動(dòng)是指通過構(gòu)建主營業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)模型及其數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化應(yīng)用賦能各項(xiàng)活動(dòng)智能化開展。

5.2.4 CL4(平臺(tái)級(jí))

在達(dá)到或高于CL3(領(lǐng)域級(jí))能力建設(shè)要求的基礎(chǔ)上,CL4(平臺(tái)級(jí))的新型能力還應(yīng)符合以下建設(shè)要求,包括但不限于:

- a)面向組織全員、全要素和全過程,建成支持組織以及組織之間資源動(dòng)態(tài)配置,以及主營業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同和社會(huì)化協(xié)作的平臺(tái)級(jí)能力;

- b)能夠按需開展數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型的平臺(tái)級(jí)能力建設(shè)過程管理;

- c)實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈/產(chǎn)業(yè)鏈整體成本降低、效率提升、產(chǎn)品/服務(wù)創(chuàng)新、用戶連接與賦能等價(jià)值效益目標(biāo),有條件的組織培育發(fā)展平臺(tái)級(jí)數(shù)字業(yè)務(wù),開辟業(yè)務(wù)平臺(tái)化價(jià)值創(chuàng)造新空間。

注:數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)是指構(gòu)建基于模塊化、平臺(tái)化數(shù)據(jù)模型的在線感知、實(shí)時(shí)分析、動(dòng)態(tài)決策、精準(zhǔn)執(zhí)行體系,以大數(shù)據(jù)賦能各項(xiàng)活動(dòng)大范圍動(dòng)態(tài)優(yōu)化。

5.2.5 CL5(生態(tài)級(jí))

在達(dá)到或高于CL4(平臺(tái)級(jí))能力建設(shè)要求的基礎(chǔ)上,CL5(生態(tài)級(jí))的新型能力還應(yīng)符合以下建設(shè)要求,包括但不限于:

- a)面向跨組織、生態(tài)合作伙伴、用戶等的生態(tài)圈,建成支持智能驅(qū)動(dòng)的生態(tài)資源按需精準(zhǔn)配置,以及生態(tài)合作伙伴間業(yè)務(wù)智能化、集群化、生態(tài)化發(fā)展,實(shí)現(xiàn)價(jià)值開放共創(chuàng)的生態(tài)級(jí)能力;

- b)能夠自組織開展智能驅(qū)動(dòng)型的生態(tài)級(jí)能力建設(shè)過程管理;

- c)全面實(shí)現(xiàn)生態(tài)圈用戶/生態(tài)合作伙伴連接與賦能、數(shù)字業(yè)務(wù)培育、綠色可持續(xù)發(fā)展等價(jià)值效益目標(biāo)。

注:智能驅(qū)動(dòng)是指構(gòu)建基于自學(xué)習(xí)、自優(yōu)化認(rèn)知模型的智能感知、智能分析、智能決策和智能運(yùn)行體系,以人工智能賦能各項(xiàng)活動(dòng)按需自主開展。

6 CL1(規(guī)范級(jí))能力建設(shè)要求

6.1 過程維建設(shè)要求

組織應(yīng)按照GB/T 23001的要求,圍繞規(guī)范級(jí)能力建設(shè)、運(yùn)行和優(yōu)化,規(guī)范有效開展策劃、實(shí)施與運(yùn)行、評(píng)測、改進(jìn)等活動(dòng),并形成職能驅(qū)動(dòng)型的過程管控機(jī)制,包括但不限于:

- a)規(guī)范有效開展可持續(xù)競爭優(yōu)勢分析,識(shí)別確定擬建設(shè)的規(guī)范級(jí)能力,并完成職能驅(qū)動(dòng)型過程管控機(jī)制、系統(tǒng)性解決方案、管理體系等的策劃;

- b)按照規(guī)范級(jí)能力建設(shè)、運(yùn)行和優(yōu)化需求,建立并執(zhí)行職能驅(qū)動(dòng)型支持條件建設(shè)制度,建立并執(zhí)行職能驅(qū)動(dòng)型的實(shí)施與運(yùn)行過程管理要求,明確相關(guān)方的溝通、協(xié)調(diào)機(jī)制和手段等,實(shí)現(xiàn)過程管控機(jī)制、系統(tǒng)性解決方案和管理體系之間的協(xié)調(diào)互動(dòng);

- c)采取診斷對(duì)標(biāo)、監(jiān)視與測量、內(nèi)部審核、管理評(píng)審、考核等方式,對(duì)新型能力建設(shè)過程和結(jié)果進(jìn)行跟蹤、分析和評(píng)測;

- d)建立職能驅(qū)動(dòng)型的持續(xù)改進(jìn)機(jī)制,按照形成的規(guī)定處理實(shí)際或潛在的不符合,并采取糾正措施或預(yù)防措施,持續(xù)開展改進(jìn)活動(dòng)。

6.2 要素維建設(shè)要求

組織應(yīng)圍繞規(guī)范級(jí)能力建設(shè)、運(yùn)行和優(yōu)化,形成覆蓋數(shù)據(jù)、技術(shù)、流程和組織等四要素的系統(tǒng)性解決方案,規(guī)范開展數(shù)據(jù)開發(fā)利用、技術(shù)應(yīng)用、流程優(yōu)化和職能職責(zé)調(diào)整等活動(dòng),包括但不限于:

- a)開展規(guī)范級(jí)能力所對(duì)應(yīng)職能范圍內(nèi)數(shù)據(jù)的采集和分析利用;

- b)規(guī)范開展IT應(yīng)用,對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行必要的自動(dòng)化、數(shù)字化改造升級(jí),部署必要的IT軟硬件;

- c)對(duì)規(guī)范級(jí)能力所涉及的業(yè)務(wù)流程、職能職責(zé)進(jìn)行必要的梳理、規(guī)范、調(diào)整和優(yōu)化。

6.3 管理維建設(shè)要求

組織應(yīng)圍繞規(guī)范級(jí)能力建設(shè)、運(yùn)行和優(yōu)化,建立優(yōu)化職能驅(qū)動(dòng)型管理方式,包括但不限于:

- a)明確數(shù)據(jù)、技術(shù)、流程和組織等四要素協(xié)同優(yōu)化的程序和方法;

- b)最高管理者、管理者代表等組織決策層能夠準(zhǔn)確理解職能驅(qū)動(dòng)型兩化融合管理體系,相關(guān)人員職能化的職責(zé)和權(quán)限得到合理劃分和規(guī)定;

- c)采用與規(guī)范級(jí)能力匹配的組織結(jié)構(gòu)設(shè)置機(jī)制,建立優(yōu)化職能型組織結(jié)構(gòu);

- d)采用職能驅(qū)動(dòng)的管理方式,主要根據(jù)規(guī)范性崗位職能分工開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)。

7 CL2(場景級(jí))能力建設(shè)要求

7.1 過程維建設(shè)要求

7.1.1 通 則

組織應(yīng)按照GB/T 23001的要求,圍繞場景級(jí)能力建設(shè)、運(yùn)行和優(yōu)化,規(guī)范有序開展策劃、實(shí)施與運(yùn)行、評(píng)測、改進(jìn)等活動(dòng),并形成技術(shù)使能型的過程管控機(jī)制。

7.1.2 策 劃

組織應(yīng)有效開展可持續(xù)競爭合作優(yōu)勢分析,識(shí)別確定場景級(jí)能力體系,完成過程管控機(jī)制、系統(tǒng)性解決方案、治理體系等的策劃,包括但不限于:

- a)將關(guān)鍵業(yè)務(wù)活動(dòng)數(shù)字場景建設(shè)納入組織發(fā)展戰(zhàn)略或?qū)m?xiàng)規(guī)劃,開展數(shù)字化轉(zhuǎn)型診斷與評(píng)級(jí)工作,有效開展可持續(xù)競爭合作優(yōu)勢分析,明確與其戰(zhàn)略匹配的可持續(xù)競爭合作優(yōu)勢需求,以及業(yè)務(wù)數(shù)字化、場景化、柔性化和價(jià)值模式需求等內(nèi)容;

- b)建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)技術(shù)使能型兩化融合管理體系,明確能力建設(shè)的過程及其相互作用關(guān)系;

- c)識(shí)別并確定擬建設(shè)的場景級(jí)能力體系及相應(yīng)的能力單元/能力模塊;

- d) 識(shí)別并確認(rèn)場景級(jí)能力建設(shè)的價(jià)值效益目標(biāo),以實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)范圍內(nèi)關(guān)鍵業(yè)務(wù)效率提升、成本降低、質(zhì)量提高等目標(biāo)為重點(diǎn);

- e)依據(jù)場景級(jí)能力建設(shè)需求,完成技術(shù)使能型過程管控機(jī)制的策劃;

- f)依據(jù)場景級(jí)能力建設(shè)需求,完成系統(tǒng)性解決方案的策劃,明確數(shù)據(jù)、技術(shù)、流程、組織等四要素及其互動(dòng)創(chuàng)新和持續(xù)優(yōu)化的需求和實(shí)現(xiàn)路徑;

- g)依據(jù)場景級(jí)能力建設(shè)需求,完成治理體系的策劃,明確數(shù)字化治理、組織機(jī)制、管理方式、組織文化等方面及其互動(dòng)創(chuàng)新和持續(xù)優(yōu)化的需求和實(shí)現(xiàn)路徑。

7.1.3 支持、實(shí)施與運(yùn)行

組織應(yīng)按照?qǐng)鼍凹?jí)能力建設(shè)、運(yùn)行和優(yōu)化需求,開展支持條件的建設(shè)與投入、實(shí)施與運(yùn)行的過程管理,包括但不限于:

- a)建立并執(zhí)行技術(shù)使能型支持條件建設(shè)制度,開展資金投入、人才保障、設(shè)備設(shè)施、信息資源和信息安全等的投入保障和管理,實(shí)現(xiàn)技術(shù)使能的支持條件與資源的統(tǒng)籌配置、評(píng)估、維護(hù)和優(yōu)化;

- b)建立并執(zhí)行技術(shù)使能型的實(shí)施與運(yùn)行過程管理要求,明確相關(guān)方的溝通、協(xié)調(diào)機(jī)制和手段等,實(shí)現(xiàn)過程管控機(jī)制、系統(tǒng)性解決方案和治理體系之間的協(xié)調(diào)互動(dòng)。

7.1.4 評(píng) 測

組織應(yīng)按照?qǐng)鼍凹?jí)能力建設(shè)、運(yùn)行和優(yōu)化需求,采取診斷對(duì)標(biāo)、監(jiān)視與測量、內(nèi)部審核、管理評(píng)審、考核等方式,對(duì)新型能力建設(shè)過程和結(jié)果進(jìn)行跟蹤、分析和評(píng)測,包括但不限于:

- a)建立技術(shù)使能型的能力建設(shè)、運(yùn)行和優(yōu)化的評(píng)價(jià)診斷機(jī)制,對(duì)評(píng)測過程進(jìn)行制度性安排,實(shí)現(xiàn)部分關(guān)鍵績效指標(biāo)量化跟蹤、分析、診斷和管理,識(shí)別持續(xù)改進(jìn)的需求和機(jī)會(huì);

- b)對(duì)通過場景級(jí)能力建設(shè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)范圍內(nèi)關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)字化、場景化和柔性化運(yùn)行、獲取可持續(xù)競爭合作優(yōu)勢,達(dá)成預(yù)期價(jià)值效益目標(biāo)的情況進(jìn)行跟蹤、分析、診斷對(duì)標(biāo)、評(píng)價(jià)和考核等,識(shí)別持續(xù)改進(jìn)的需求和機(jī)會(huì)。

7.1.5 改 進(jìn)

組織應(yīng)開展的改進(jìn)活動(dòng)包括但不限于:

建立技術(shù)使能型的持續(xù)改進(jìn)機(jī)制,按照形成的規(guī)定處理實(shí)際或潛在的不符合,并采取糾正措施或預(yù)防措施,持續(xù)開展改進(jìn)活動(dòng)。

7.2 要素維建設(shè)要求

7.2.1 通 則

組織應(yīng)圍繞場景級(jí)能力,基于工具級(jí)數(shù)字化形成覆蓋數(shù)據(jù)、技術(shù)、流程和組織等四要素的系統(tǒng)性解決方案,有效實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)范圍內(nèi)關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)開發(fā)利用、技術(shù)應(yīng)用、流程優(yōu)化和職能職責(zé)調(diào)整等,支持關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)字化、場景化和柔性化運(yùn)行。

7.2.2 數(shù) 據(jù)

組織應(yīng)制定場景級(jí)數(shù)據(jù)開發(fā)利用方案,有效開展數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)集成與共享、數(shù)據(jù)應(yīng)用等,包括但不限于:

- a)實(shí)現(xiàn)場景級(jí)能力所對(duì)應(yīng)職能范圍內(nèi)核心數(shù)據(jù)的自動(dòng)采集;

- b)完成主營業(yè)務(wù)范圍內(nèi)關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化,實(shí)現(xiàn)場景級(jí)數(shù)據(jù)集成與共享;

- c)構(gòu)建場景級(jí)數(shù)據(jù)模型,支持關(guān)鍵業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的數(shù)字化、場景化和柔性化運(yùn)行。

7.2.3 技 術(shù)

組織應(yīng)圍繞場景級(jí)能力建設(shè)、運(yùn)行和優(yōu)化,制定技術(shù)實(shí)現(xiàn)方案,有效推動(dòng)設(shè)備設(shè)施、IT軟硬件、網(wǎng)絡(luò)和平臺(tái)等的建設(shè)與應(yīng)用,包括但不限于:

- a)根據(jù)場景級(jí)能力建設(shè)需求,對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行必要的自動(dòng)化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化改造升級(jí);

- b)實(shí)現(xiàn)IT軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施的統(tǒng)一規(guī)劃、集中管理,根據(jù)場景級(jí)能力建設(shè)需求,在研發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)等關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)應(yīng)用必要的IT軟硬件及信息系統(tǒng);

- c)根據(jù)場景級(jí)能力建設(shè)需求,在生產(chǎn)經(jīng)營和服務(wù)場所部署適宜的IT網(wǎng)絡(luò),在必要的場所部署適宜的OT網(wǎng)絡(luò)。

7.2.4 流 程

組織應(yīng)制定業(yè)務(wù)流程優(yōu)化方案,對(duì)場景級(jí)能力建設(shè)、運(yùn)行和優(yōu)化涉及的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理、規(guī)范、調(diào)整和優(yōu)化,包括但不限于:

- a)圍繞場景級(jí)能力建設(shè),完成關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)流程優(yōu)化設(shè)計(jì),對(duì)涉及的部門或業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)內(nèi)業(yè)務(wù)流程相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行界定;

- b)應(yīng)用IT手段支持部門內(nèi)或以部門為節(jié)點(diǎn)的業(yè)務(wù)流程運(yùn)行管控,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程場景化管理。

7.2.5 組 織

組織應(yīng)制定相關(guān)方案,對(duì)場景級(jí)能力建設(shè)、運(yùn)行和優(yōu)化涉及的職能職責(zé)調(diào)整、人員優(yōu)化配置等做出適宜安排,包括但不限于:

- a)根據(jù)場景級(jí)能力所對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計(jì)要求,完成業(yè)務(wù)部門或特定管理層級(jí)的部門與崗位等職能職責(zé)的調(diào)整;

- b)根據(jù)場景級(jí)能力對(duì)應(yīng)的職能職責(zé)調(diào)整和崗位勝任要求,配置具有勝任力的人員。

7.3 管理維建設(shè)要求

7.3.1通 則

組織應(yīng)建立覆蓋數(shù)字化治理、組織機(jī)制、管理方式、組織文化等的治理體系,形成技術(shù)使能型管理模式,有效支撐場景級(jí)能力的建設(shè)、運(yùn)行和優(yōu)化。

7.3.2 數(shù)字化治理

組織應(yīng)建立相關(guān)規(guī)定,圍繞場景級(jí)能力建設(shè)、運(yùn)行和優(yōu)化,從數(shù)字化治理制度、數(shù)字化領(lǐng)導(dǎo)力、數(shù)字化人才、數(shù)字化資金、安全可控等方面,建立適宜的數(shù)字化治理體系,包括但不限于:

- a)建立技術(shù)使能型的數(shù)字化治理相關(guān)制度,明確特定業(yè)務(wù)場景范圍內(nèi)數(shù)據(jù)、技術(shù)、流程和組織等四要素協(xié)同優(yōu)化的程序和方法;

- b) 最高管理者、管理者代表等組織決策層領(lǐng)導(dǎo)能夠準(zhǔn)確理解技術(shù)使能型兩化融合管理體系,以及以場景級(jí)能力建設(shè)為主線的數(shù)字化轉(zhuǎn)型機(jī)理和方法;

- c)最高管理者、管理者代表及相關(guān)人員職能化的職責(zé)和權(quán)限得到合理劃分和規(guī)定,形成長期性制度安排,并得到有效溝通、理解和執(zhí)行;

- d)配備與場景級(jí)能力相匹配的數(shù)字化人才;

- e)將資金投入納入組織相關(guān)財(cái)務(wù)預(yù)算,資金投入適宜、及時(shí)、持續(xù)有效;

- f)采用必要的信息安全技術(shù)和手段,建立場景級(jí)的信息安全管理和防范機(jī)制;

- g)適宜時(shí),采用必要的安全可控技術(shù)或系統(tǒng)。

7.3.3 組織機(jī)制

組織應(yīng)從組織結(jié)構(gòu)設(shè)置機(jī)制、職能職責(zé)調(diào)整機(jī)制等方面,建立與場景級(jí)能力建設(shè)、運(yùn)行和優(yōu)化相匹配的組織機(jī)制,包括但不限于:

- a)采用與場景級(jí)能力匹配的組織結(jié)構(gòu)設(shè)置機(jī)制,建立技術(shù)使能型組織結(jié)構(gòu);

- b)根據(jù)場景級(jí)能力建設(shè)、運(yùn)行和優(yōu)化的要求,建立技術(shù)使能型職能職責(zé)調(diào)整機(jī)制。

7.3.4 管理方式

組織應(yīng)從管理方式創(chuàng)新、員工工作模式變革等方面,建立與場景級(jí)能力建設(shè)、運(yùn)行和優(yōu)化相匹配的管理方式,包括但不限于:

- a)采用技術(shù)使能型管理方式,開展數(shù)字化、場景化管理決策;

- b)通過開展培訓(xùn)等方式提升員工數(shù)字技能,利用軟件系統(tǒng)降低工作復(fù)雜度,提高員工業(yè)務(wù)執(zhí)行行為的規(guī)范性和一致性。

7.3.5 組織文化

組織應(yīng)從價(jià)值觀、行為準(zhǔn)則等方面,建立與場景級(jí)能力建設(shè)、運(yùn)行和優(yōu)化相匹配的組織文化,包括但不限于:

- a)重視IT引發(fā)的變革,形成務(wù)求實(shí)效的價(jià)值觀,主要采用基于“經(jīng)濟(jì)人”假設(shè)的組織文化;

- b)應(yīng)用IT手段輔助員工貫徹執(zhí)行行為準(zhǔn)則。

注:“經(jīng)濟(jì)人”假設(shè)即假定人思考和行為都是目標(biāo)理性的,唯一地試圖獲得的經(jīng)濟(jì)好處就是物質(zhì)性補(bǔ)償?shù)淖畲蠡?ldquo;經(jīng)濟(jì)人”假設(shè)管理模式的核心是認(rèn)為人的行為動(dòng)機(jī)源于經(jīng)濟(jì)和權(quán)力所維持的效力和服從。

8 CL3(領(lǐng)域級(jí))能力建設(shè)要求

8.1 過程維建設(shè)要求

8.1.1 通 則

組織應(yīng)按照GB/T 23001的要求,圍繞領(lǐng)域級(jí)能力建設(shè)、運(yùn)行和優(yōu)化,有效開展策劃、實(shí)施與運(yùn)行、評(píng)測、改進(jìn)等活動(dòng),并形成知識(shí)驅(qū)動(dòng)型的過程管控機(jī)制,實(shí)現(xiàn)對(duì)能力建設(shè)和運(yùn)行關(guān)鍵過程的量化跟蹤和動(dòng)態(tài)優(yōu)化。

8.1.2 策 劃

組織應(yīng)有效開展可持續(xù)競爭合作優(yōu)勢分析,識(shí)別確定領(lǐng)域級(jí)能力體系,完成過程管控機(jī)制、系統(tǒng)性解決方案、治理體系等的策劃,包括但不限于:

- a)制定以建設(shè)數(shù)字組織、實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)集成融合、動(dòng)態(tài)協(xié)同和一體化運(yùn)行為核心內(nèi)容的數(shù)字化轉(zhuǎn)型規(guī)劃,建立可持續(xù)競爭合作優(yōu)勢識(shí)別、獲取、改進(jìn)的制度安排,開展數(shù)字化轉(zhuǎn)型診斷與評(píng)級(jí)工作,明確與其戰(zhàn)略相匹配的可持續(xù)競爭合作優(yōu)勢需求,以及業(yè)務(wù)集成融合、動(dòng)態(tài)協(xié)同、一體化運(yùn)行和價(jià)值模式需求等內(nèi)容;

- b)建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)知識(shí)驅(qū)動(dòng)型兩化融合管理體系,明確新型能力建設(shè)的過程及其相互作用關(guān)系,基于關(guān)鍵過程的量化跟蹤,實(shí)現(xiàn)新型能力建設(shè)的閉環(huán)管理;

- c)系統(tǒng)識(shí)別并確定擬建設(shè)的領(lǐng)域級(jí)能力體系,形成新型能力建設(shè)路線圖,明確新型能力類型、等級(jí)需求、優(yōu)先級(jí)等,將領(lǐng)域級(jí)能力體系建設(shè)作為發(fā)展戰(zhàn)略或?qū)m?xiàng)規(guī)劃的重要內(nèi)容;

- d)識(shí)別并確認(rèn)領(lǐng)域級(jí)能力建設(shè)的價(jià)值效益目標(biāo),以實(shí)現(xiàn)組織業(yè)務(wù)整體成本降低、效率提升、質(zhì)量提高等目標(biāo)為重點(diǎn),適宜時(shí),探索延伸業(yè)務(wù),通過產(chǎn)品/服務(wù)創(chuàng)新,追求主營業(yè)務(wù)增長;

- e)依據(jù)領(lǐng)域級(jí)能力建設(shè)需求,完成知識(shí)驅(qū)動(dòng)型的過程管控機(jī)制的策劃;

- f)依據(jù)領(lǐng)域級(jí)能力建設(shè)需求,完成系統(tǒng)性解決方案的策劃,明確數(shù)據(jù)、技術(shù)、流程、組織等四要素及其互動(dòng)創(chuàng)新和持續(xù)優(yōu)化的需求和實(shí)現(xiàn)路徑,形成涵蓋解決方案策劃、實(shí)施和改進(jìn)等的路線圖;

- g)依據(jù)領(lǐng)域級(jí)能力建設(shè)需求,完成治理體系的策劃,形成管理模式變革的愿景、需求和實(shí)施路徑,明確數(shù)字化治理、組織機(jī)制、管理方式、組織文化等方面及其互動(dòng)創(chuàng)新和持續(xù)優(yōu)化的需求和實(shí)現(xiàn)方法。

8.1.3 支持、實(shí)施與運(yùn)行

組織應(yīng)按照領(lǐng)域級(jí)能力建設(shè)、運(yùn)行和優(yōu)化需求,有效開展支持條件的建設(shè)與投入、實(shí)施與運(yùn)行的過程管理,包括但不限于:

- a)建立并執(zhí)行知識(shí)驅(qū)動(dòng)型支持條件建設(shè)制度,有效開展資金投入、人才保障、設(shè)備設(shè)施、信息資源和信息安全等的投入保障和管理優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)知識(shí)驅(qū)動(dòng)型的支持條件和資源的統(tǒng)籌配置、評(píng)估、維護(hù)和優(yōu)化,將相關(guān)內(nèi)容納入發(fā)展戰(zhàn)略或?qū)m?xiàng)規(guī)劃,并將相關(guān)要求納入績效考核體系;

- b)建立并執(zhí)行知識(shí)驅(qū)動(dòng)型的實(shí)施與運(yùn)行過程管理要求,明確相關(guān)方的溝通、協(xié)調(diào)機(jī)制和手段,實(shí)現(xiàn)過程管控機(jī)制、系統(tǒng)性解決方案和治理體系之間的協(xié)調(diào)優(yōu)化和互動(dòng)創(chuàng)新。

8.1.4 評(píng) 測

組織應(yīng)按照領(lǐng)域級(jí)能力建設(shè)、運(yùn)行和優(yōu)化需求,采取診斷對(duì)標(biāo)、監(jiān)視與測量、內(nèi)部審核、管理評(píng)審、考核等方式,對(duì)新型能力建設(shè)關(guān)鍵過程和結(jié)果進(jìn)行量化跟蹤、分析和評(píng)測,包括但不限于:

- a)建立知識(shí)驅(qū)動(dòng)型能力建設(shè)、運(yùn)行和優(yōu)化的評(píng)價(jià)診斷機(jī)制,對(duì)評(píng)測過程進(jìn)行制度性安排,實(shí)現(xiàn)主要業(yè)務(wù)流程相關(guān)績效指標(biāo)的量化跟蹤、分析、診斷和管理,識(shí)別持續(xù)改進(jìn)的需求和機(jī)會(huì);

- b)對(duì)通過領(lǐng)域級(jí)能力建設(shè)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)集成融合、獲取可持續(xù)競爭合作優(yōu)勢,達(dá)成預(yù)期價(jià)值效益目標(biāo)的情況進(jìn)行量化跟蹤、分析、診斷對(duì)標(biāo)、評(píng)價(jià)和考核等,識(shí)別持續(xù)改進(jìn)的需求和機(jī)會(huì)。

8.1.5 改 進(jìn)

組織應(yīng)開展的改進(jìn)活動(dòng)包括但不限于:

建立知識(shí)驅(qū)動(dòng)型的持續(xù)改進(jìn)機(jī)制,按照形成的規(guī)定處理實(shí)際或潛在的不符合,并采取糾正措施或預(yù)防措施,持續(xù)優(yōu)化改進(jìn)活動(dòng)。

8.2 要素維建設(shè)要求

8.2.1 通 則

組織應(yīng)圍繞領(lǐng)域級(jí)能力,基于組織級(jí)數(shù)字化和傳感網(wǎng),形成覆蓋數(shù)據(jù)、技術(shù)、流程和組織等四要素的系統(tǒng)性解決方案,有效實(shí)現(xiàn)跨部門、跨業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)集成與共享利用、技術(shù)集成融合應(yīng)用、流程貫通與優(yōu)化重構(gòu)和職能職責(zé)協(xié)同調(diào)整等,支持跨部門、跨業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)集成融合、動(dòng)態(tài)協(xié)同和一體化運(yùn)行。

8.2.2 數(shù) 據(jù)

組織應(yīng)制定領(lǐng)域級(jí)數(shù)據(jù)開發(fā)利用方案,有效開展數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)集成與共享、數(shù)據(jù)應(yīng)用等,包括但不限于:

- a)在主營領(lǐng)域范圍內(nèi),自動(dòng)采集組織運(yùn)行各環(huán)節(jié)的主要數(shù)據(jù);

- b)開展領(lǐng)域級(jí)數(shù)據(jù)規(guī)范化管理,完成主要業(yè)務(wù)流程范圍內(nèi)產(chǎn)品、物料、人員等主數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化,并開展主要業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)整合,實(shí)現(xiàn)領(lǐng)域級(jí)數(shù)據(jù)集成與共享;

- c)構(gòu)建主要產(chǎn)品、設(shè)備、工藝、業(yè)務(wù)等的領(lǐng)域級(jí)數(shù)據(jù)模型,支持主營業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的集成融合、動(dòng)態(tài)協(xié)同和一體化運(yùn)行。

8.2.3 技 術(shù)

組織應(yīng)圍繞領(lǐng)域級(jí)能力建設(shè)、運(yùn)行和優(yōu)化,制定技術(shù)實(shí)現(xiàn)方案,有效推動(dòng)設(shè)備設(shè)施、IT軟硬件、網(wǎng)絡(luò)和平臺(tái)等的建設(shè)與應(yīng)用,包括但不限于:

- a)根據(jù)領(lǐng)域級(jí)能力建設(shè)需求,完成設(shè)備設(shè)施數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化改造升級(jí),實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施之間的互聯(lián)互通和集成優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施與經(jīng)營管理層IT系統(tǒng)之間的集成優(yōu)化;

- b)根據(jù)領(lǐng)域級(jí)能力建設(shè)需求,對(duì)IT軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃、集中管理、綜合集成和優(yōu)化利用,在研發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)等相關(guān)環(huán)節(jié)應(yīng)用適宜的IT軟硬件及信息系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間的集成運(yùn)作;

- c)根據(jù)領(lǐng)域級(jí)能力建設(shè)需求,在生產(chǎn)經(jīng)營和服務(wù)場所部署適宜的IT網(wǎng)絡(luò)、OT網(wǎng)絡(luò),相關(guān)環(huán)節(jié)的IT網(wǎng)絡(luò)和OT網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通。

8.2.4 流 程

組織應(yīng)制定領(lǐng)域級(jí)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化方案,對(duì)領(lǐng)域級(jí)能力建設(shè)、運(yùn)行和優(yōu)化涉及的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理、規(guī)范、調(diào)整和優(yōu)化,包括但不限于:

- a)完成跨部門、跨層級(jí)的業(yè)務(wù)流程優(yōu)化與重構(gòu),明確業(yè)務(wù)流程的管理組織、負(fù)責(zé)人以及評(píng)價(jià)考核等要求,跨部門流程節(jié)點(diǎn)應(yīng)細(xì)化到崗位/角色;

- b)深入應(yīng)用新一代IT,實(shí)現(xiàn)跨部門、跨層級(jí)的業(yè)務(wù)流程狀態(tài)量化跟蹤和動(dòng)態(tài)管控。

8.2.5 組 織

組織應(yīng)制定相關(guān)方案,對(duì)領(lǐng)域級(jí)能力建設(shè)、運(yùn)行和優(yōu)化涉及的職能職責(zé)調(diào)整、人員優(yōu)化配置等做出適宜安排,包括但不限于:

- a)建立跨部門、跨層級(jí)的業(yè)務(wù)流程職責(zé),匹配調(diào)整有關(guān)的部門與崗位等職責(zé),建立領(lǐng)域級(jí)的業(yè)務(wù)流程職責(zé)、部門職責(zé)、崗位職責(zé)協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)制;

- b)根據(jù)領(lǐng)域級(jí)能力對(duì)應(yīng)的職能職責(zé)調(diào)整和崗位勝任要求,開展員工崗位勝任力分析,配置具有勝任力的人員。

8.3 管理維建設(shè)要求

8.3.1 通 則

組織應(yīng)建立覆蓋數(shù)字化治理、組織機(jī)制、管理方式、組織文化等的治理體系,形成知識(shí)驅(qū)動(dòng)型管理模式,有效支撐領(lǐng)域級(jí)能力的建設(shè)、運(yùn)行和優(yōu)化。

8.3.2 數(shù)字化治理

組織應(yīng)建立相關(guān)規(guī)定,圍繞領(lǐng)域級(jí)能力建設(shè)、運(yùn)行和優(yōu)化,從數(shù)字化治理制度、數(shù)字化領(lǐng)導(dǎo)力、數(shù)字化人才、數(shù)字化資金、安全可控等方面,建立適宜的數(shù)字化治理體系,包括但不限于:

- a)建立知識(shí)驅(qū)動(dòng)型的數(shù)字化治理相關(guān)制度,明確主要業(yè)務(wù)流程相關(guān)的數(shù)據(jù)、技術(shù)、流程和組織等四要素協(xié)同管理和動(dòng)態(tài)優(yōu)化的程序和方法;

- b)最高管理者、管理者代表等組織決策層領(lǐng)導(dǎo)能夠深刻理解知識(shí)驅(qū)動(dòng)型兩化融合管理體系,以及以領(lǐng)域級(jí)能力建設(shè)為主線的數(shù)字化轉(zhuǎn)型機(jī)理和方法;

- c)最高管理者、管理者代表及相關(guān)人員流程化的職責(zé)和權(quán)限得到合理劃分和規(guī)定,形成長期性制度安排,并得到有效溝通、理解和執(zhí)行;

- d)設(shè)立數(shù)字化崗位和職位序列,重視數(shù)字化人才培養(yǎng),根據(jù)關(guān)鍵績效指標(biāo)開展數(shù)字化人才績效考核;

- e)按照領(lǐng)域級(jí)能力建設(shè)需求,設(shè)置數(shù)字化相關(guān)專項(xiàng)預(yù)算,資金投入適宜、及時(shí)、持續(xù)有效;

- f)按照領(lǐng)域級(jí)能力建設(shè)需求,建立信息安全管理體系,采用適宜的信息安全技術(shù)、手段和機(jī)制流程,對(duì)信息安全進(jìn)行過程管理和防范;

- g)適宜時(shí),應(yīng)用或自主研發(fā)領(lǐng)域級(jí)安全可控的核心關(guān)鍵技術(shù)、相關(guān)設(shè)備設(shè)施或業(yè)務(wù)系統(tǒng)等。

8.3.3 組織機(jī)制

組織應(yīng)從組織結(jié)構(gòu)設(shè)置機(jī)制、職能職責(zé)調(diào)整機(jī)制等方面,建立與領(lǐng)域級(jí)能力建設(shè)、運(yùn)行和優(yōu)化相匹配的組織機(jī)制,包括但不限于:

- a)建立知識(shí)驅(qū)動(dòng)型的組織結(jié)構(gòu),設(shè)置以專責(zé)部門為核心的跨部門組織體系,能夠統(tǒng)籌協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)部門,協(xié)同推進(jìn)業(yè)務(wù)集成融合、動(dòng)態(tài)協(xié)同和一體化運(yùn)行;

- b)根據(jù)領(lǐng)域級(jí)能力建設(shè)、運(yùn)行和優(yōu)化的要求,建立知識(shí)驅(qū)動(dòng)型的職能職責(zé)調(diào)整機(jī)制,形成以流程職責(zé)為牽引的職能職責(zé)協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)和優(yōu)化調(diào)整機(jī)制。

8.3.4 管理方式

組織應(yīng)從管理方式創(chuàng)新、員工工作模式變革等方面,建立與領(lǐng)域級(jí)能力建設(shè)、運(yùn)行和優(yōu)化相匹配的管理方式,包括但不限于:

- a)采用知識(shí)驅(qū)動(dòng)型的管理方式,能夠?qū)崿F(xiàn)知識(shí)驅(qū)動(dòng)的跨部門、跨層級(jí)的計(jì)劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)和控制等管理活動(dòng);

- b)利用業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)賦能員工,以業(yè)務(wù)流程職責(zé)為牽引,協(xié)同有效履行業(yè)務(wù)流程職責(zé)、部門職責(zé)和崗位職責(zé),并支持相關(guān)員工之間協(xié)同開展工作。

8.3.5 組織文化

組織應(yīng)從價(jià)值觀、行為準(zhǔn)則等方面,建立與領(lǐng)域級(jí)能力建設(shè)、運(yùn)行和優(yōu)化相匹配的組織文化,包括但不限于:

- a)順應(yīng)新一代IT引發(fā)的變革趨勢,形成主動(dòng)求變、務(wù)求實(shí)效的價(jià)值觀,主要采用基于“社會(huì)人”假設(shè)的組織文化;

- b)利用業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)提升員工工作能效及協(xié)作水平,并在一定程度發(fā)揮員工主觀能動(dòng)性。

注:“社會(huì)人”假設(shè)指將員工視為社會(huì)群體的個(gè)體,影響人勞動(dòng)積極性的因素,除了物質(zhì)利益之外,還有社會(huì)的心理因素。社會(huì)人假設(shè)管理模式的核心是認(rèn)為每一個(gè)人都有自己特點(diǎn),個(gè)體的觀點(diǎn)和個(gè)性都會(huì)影響個(gè)人對(duì)上級(jí)命令的反應(yīng)及其工作表現(xiàn)。

9 CL4(平臺(tái)級(jí))能力建設(shè)要求

9.1 過程維建設(shè)要求

9.1.1 通 則

組織應(yīng)按照GB/T 23001的要求,圍繞平臺(tái)級(jí)能力建設(shè)、運(yùn)行和優(yōu)化,按需開展策劃、實(shí)施與運(yùn)行、評(píng)測、改進(jìn)等活動(dòng),并形成數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型的過程管控機(jī)制,實(shí)現(xiàn)對(duì)能力建設(shè)和運(yùn)行的全過程量化跟蹤和動(dòng)態(tài)優(yōu)化。

9.1.2 策 劃

組織應(yīng)有效開展可持續(xù)競爭合作優(yōu)勢分析,識(shí)別確定平臺(tái)級(jí)能力體系,完成過程管控機(jī)制、系統(tǒng)性解決方案、治理體系等的策劃,包括但不限于:

- a)制定以建設(shè)平臺(tái)型組織、實(shí)現(xiàn)組織以及組織之間資源動(dòng)態(tài)配置、業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同和社會(huì)化協(xié)作為核心內(nèi)容的組織發(fā)展戰(zhàn)略或?qū)m?xiàng)戰(zhàn)略規(guī)劃,建立數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的可持續(xù)競爭合作優(yōu)勢識(shí)別、獲取、改進(jìn)的制度安排,動(dòng)態(tài)開展組織內(nèi)外部環(huán)境分析、數(shù)字化轉(zhuǎn)型診斷與評(píng)級(jí),明確與其戰(zhàn)略匹配的可持續(xù)競爭合作優(yōu)勢、業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新和價(jià)值模式需求等內(nèi)容;

- b)建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型兩化融合管理體系,明確新型能力建設(shè)的過程及其相互作用關(guān)系,基于全過程的動(dòng)態(tài)跟蹤和優(yōu)化分析,實(shí)現(xiàn)新型能力建設(shè)的閉環(huán)和動(dòng)態(tài)管控;

- c)系統(tǒng)識(shí)別并確定擬建設(shè)的平臺(tái)級(jí)能力體系,形成新型能力建設(shè)路線圖,明確新型能力類型、等級(jí)需求、優(yōu)先級(jí)等,將平臺(tái)級(jí)能力體系建設(shè)作為發(fā)展戰(zhàn)略的核心內(nèi)容;

- d)識(shí)別并確認(rèn)平臺(tái)級(jí)能力建設(shè)的價(jià)值效益目標(biāo),主要以價(jià)值鏈/產(chǎn)業(yè)鏈整體成本降低、效率提升、產(chǎn)品/服務(wù)創(chuàng)新、用戶連接與賦能等目標(biāo)為重點(diǎn),適宜時(shí),培育發(fā)展數(shù)字業(yè)務(wù);

- e)依據(jù)平臺(tái)級(jí)能力建設(shè)需求,完成數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型的過程管控機(jī)制的策劃;

- f)依據(jù)平臺(tái)級(jí)能力建設(shè)需求,完成系統(tǒng)性解決方案的策劃,明確數(shù)據(jù)、技術(shù)、流程、組織等四要素及其互動(dòng)創(chuàng)新和持續(xù)優(yōu)化的需求和實(shí)現(xiàn)路徑,形成涵蓋解決方案策劃、實(shí)施和改進(jìn)等的路線圖;

- g)依據(jù)平臺(tái)級(jí)能力建設(shè)需求,完成治理體系的策劃,形成管理模式變革的愿景、需求和實(shí)施路徑,明確數(shù)字化治理、組織機(jī)制、管理方式、組織文化等方面及其互動(dòng)創(chuàng)新和持續(xù)優(yōu)化的需求和實(shí)現(xiàn)方法。

9.1.3 支持、實(shí)施與運(yùn)行

組織應(yīng)按照平臺(tái)級(jí)能力建設(shè)、運(yùn)行和優(yōu)化需求,動(dòng)態(tài)開展支持條件的建設(shè)與投入、實(shí)施與運(yùn)行的過程管理,包括但不限于:

- a)建立并執(zhí)行數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型支持條件建設(shè)制度,動(dòng)態(tài)開展覆蓋組織全局以及跨組織的資金投入、人才保障、設(shè)備設(shè)施、信息資源和信息安全等的投入保障和動(dòng)態(tài)管理,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型的支持條件和資源的統(tǒng)籌配置、評(píng)估、維護(hù)和優(yōu)化,將相關(guān)內(nèi)容納入發(fā)展戰(zhàn)略或?qū)m?xiàng)規(guī)劃,并將相關(guān)要求納入績效考核體系;

- b)建立并執(zhí)行數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型的實(shí)施與運(yùn)行過程管理要求,明確相關(guān)方的溝通、協(xié)調(diào)機(jī)制和手段,實(shí)現(xiàn)過程管控機(jī)制、系統(tǒng)性解決方案和治理體系之間的動(dòng)態(tài)協(xié)調(diào)優(yōu)化和互動(dòng)創(chuàng)新。

9.1.4 評(píng) 測

組織應(yīng)按照平臺(tái)級(jí)能力建設(shè)、運(yùn)行和優(yōu)化需求,采取診斷對(duì)標(biāo)、監(jiān)視與測量、內(nèi)部審核、管理評(píng)審、考核等方式,對(duì)新型能力建設(shè)過程和結(jié)果進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤、分析和評(píng)測,包括但不限于:

- a)建立數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型能力建設(shè)、運(yùn)行和優(yōu)化的評(píng)價(jià)診斷機(jī)制,對(duì)評(píng)測過程進(jìn)行制度性安排,實(shí)現(xiàn)組織內(nèi)以及組織之間全過程績效指標(biāo)的動(dòng)態(tài)跟蹤、分析、診斷和管理,基于數(shù)據(jù)模型識(shí)別持續(xù)改進(jìn)的需求和機(jī)會(huì);

- b)對(duì)通過平臺(tái)級(jí)能力建設(shè)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新、獲取可持續(xù)競爭合作優(yōu)勢,達(dá)成預(yù)期價(jià)值效益目標(biāo)的情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤、分析、診斷對(duì)標(biāo)、評(píng)價(jià)和考核等,基于數(shù)據(jù)模型識(shí)別持續(xù)改進(jìn)的需求和機(jī)會(huì)。

9.1.5 改 進(jìn)

組織應(yīng)開展的改進(jìn)活動(dòng)包括但不限于:建立覆蓋組織全局以及跨組織的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型持續(xù)改進(jìn)機(jī)制,基于數(shù)據(jù)模型,按照確定的規(guī)則處理實(shí)際或潛在的不符合,并采取糾正措施或預(yù)防措施,動(dòng)態(tài)優(yōu)化改進(jìn)活動(dòng)。

9.2 要素維建設(shè)要求

9.2.1 通 則

組織應(yīng)圍繞平臺(tái)級(jí)能力,基于平臺(tái)級(jí)數(shù)字化和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng),形成覆蓋數(shù)據(jù)、技術(shù)、流程和組織等四要素的系統(tǒng)性解決方案,有效實(shí)現(xiàn)覆蓋組織全局以及組織之間主要業(yè)務(wù)流程的數(shù)據(jù)在線交換和動(dòng)態(tài)集成共享、技術(shù)綜合集成和融合創(chuàng)新、業(yè)務(wù)端到端流程動(dòng)態(tài)優(yōu)化、職能職責(zé)動(dòng)態(tài)調(diào)整等,支持核心能力模塊化封裝、共享應(yīng)用和平臺(tái)級(jí)業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新。

9.2.2 數(shù) 據(jù)

組織應(yīng)制定平臺(tái)級(jí)數(shù)據(jù)開發(fā)利用方案,有效開展數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)集成與共享、數(shù)據(jù)應(yīng)用等,包括但不限于:

- a)在線自動(dòng)獲取全業(yè)務(wù)領(lǐng)域、全生存周期、全價(jià)值鏈等數(shù)據(jù);

- b)構(gòu)建覆蓋組織全局的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)全組織數(shù)據(jù)的集成和在線交換共享,適宜時(shí),構(gòu)建支持跨組織數(shù)據(jù)集成和在線交換共享的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn);

- c)實(shí)現(xiàn)平臺(tái)級(jí)數(shù)字孿生系統(tǒng)建模,支持組織以及組織之間決策和生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)優(yōu)化。

9.2.3 技 術(shù)

組織應(yīng)圍繞平臺(tái)級(jí)能力建設(shè)、運(yùn)行和優(yōu)化,制定技術(shù)實(shí)現(xiàn)方案,有效推動(dòng)設(shè)備設(shè)施、IT軟硬件、網(wǎng)絡(luò)和平臺(tái)等的建設(shè)與應(yīng)用,包括但不限于:

- a)利用設(shè)備設(shè)施集控系統(tǒng)平臺(tái)等,實(shí)現(xiàn)主要設(shè)備設(shè)施的全面互聯(lián)互通互操作、自適應(yīng)管理和智能輔助決策,實(shí)現(xiàn)設(shè)備設(shè)施集控系統(tǒng)平臺(tái)與其他應(yīng)用系統(tǒng)平臺(tái)的集成互聯(lián)、互操作;

- b)建立支持平臺(tái)型組織建設(shè)的系統(tǒng)集成架構(gòu),對(duì)IT軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃、集中管理、綜合集成和優(yōu)化利用,全面實(shí)現(xiàn)組織部門間、業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)間IT軟硬件及信息系統(tǒng)的集成運(yùn)作;

- c)實(shí)現(xiàn)組織內(nèi)IT網(wǎng)絡(luò)、OT網(wǎng)絡(luò)與外部相關(guān)網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通,支持主要設(shè)備設(shè)施、業(yè)務(wù)活動(dòng)等的互聯(lián)互通互操作,以及跨組織信息共享和業(yè)務(wù)協(xié)同;

- d)采用自建或第三方平臺(tái),支持核心業(yè)務(wù)上云,實(shí)現(xiàn)資源、能力和業(yè)務(wù)的模塊化、平臺(tái)化部署,支持動(dòng)態(tài)調(diào)用和優(yōu)化配置。

9.2.4 流 程

組織應(yīng)制定平臺(tái)級(jí)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化方案,對(duì)平臺(tái)級(jí)能力建設(shè)、運(yùn)行和優(yōu)化涉及的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理、規(guī)范、調(diào)整和優(yōu)化,包括但不限于:

- a)實(shí)現(xiàn)覆蓋組織全局業(yè)務(wù)的端到端業(yè)務(wù)流程體系設(shè)計(jì),基于數(shù)據(jù)模型對(duì)流程節(jié)點(diǎn)、接口關(guān)系和數(shù)據(jù)流進(jìn)行定義,明確流程與組織業(yè)務(wù)體系的關(guān)聯(lián)關(guān)系;

- b) 按需建立組織端到端業(yè)務(wù)流程,基于數(shù)據(jù)模型實(shí)現(xiàn)組織端到端業(yè)務(wù)流程狀態(tài)的在線跟蹤、過程管控和動(dòng)態(tài)優(yōu)化;

- c)適宜時(shí),基于數(shù)據(jù)模型對(duì)覆蓋組織之間協(xié)同業(yè)務(wù)的端到端業(yè)務(wù)流程體系進(jìn)行動(dòng)態(tài)優(yōu)化設(shè)計(jì)與實(shí)時(shí)管控。

9.2.5 組 織

組織應(yīng)制定相關(guān)方案,對(duì)平臺(tái)級(jí)能力建設(shè)、運(yùn)行和優(yōu)化涉及的職能職責(zé)調(diào)整、人員優(yōu)化配置等做出適宜安排,包括但不限于:

- a)基于數(shù)據(jù)分析和挖掘,支持實(shí)現(xiàn)平臺(tái)級(jí)能力所對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)流程職責(zé)的動(dòng)態(tài)調(diào)整,并實(shí)現(xiàn)相關(guān)部門(團(tuán)隊(duì))和崗位等職責(zé)的協(xié)同、動(dòng)態(tài)調(diào)整;

- b)根據(jù)平臺(tái)級(jí)能力對(duì)應(yīng)的職能職責(zé)調(diào)整和崗位勝任要求,基于數(shù)據(jù)分析和挖掘,精準(zhǔn)開展員工崗位勝任力分析,持續(xù)優(yōu)化崗位人員動(dòng)態(tài)配置。

9.3 管理維建設(shè)要求

9.3.1 通 則

組織應(yīng)建立覆蓋數(shù)字化治理、組織機(jī)制、管理方式、組織文化等的治理體系,形成數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型管理模式,有效支撐平臺(tái)級(jí)能力的建設(shè)、運(yùn)行和優(yōu)化。

9.3.2 數(shù)字化治理

組織應(yīng)建立相關(guān)規(guī)定,圍繞平臺(tái)級(jí)能力建設(shè)、運(yùn)行和優(yōu)化,從數(shù)字化治理制度、數(shù)字化領(lǐng)導(dǎo)力、數(shù)字化人才、數(shù)字化資金、安全可控等方面,建立適宜的數(shù)字化治理體系,包括但不限于:

- a)建立數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型的數(shù)字化治理體系,明確數(shù)據(jù)、技術(shù)、流程和組織等四要素的動(dòng)態(tài)協(xié)同、優(yōu)化和創(chuàng)新的程序和方法;

- b)建立最高管理者、管理者代表及相關(guān)人員數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的職責(zé)、協(xié)調(diào)與溝通機(jī)制,實(shí)現(xiàn)組織內(nèi)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)作用的動(dòng)態(tài)協(xié)同和優(yōu)化;

- c)最高管理者、管理者代表及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo),深刻理解數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型兩化融合管理體系,以及以平臺(tái)級(jí)能力建設(shè)為主線的數(shù)字化轉(zhuǎn)型機(jī)理和方法;

- d)制定并實(shí)施數(shù)字化人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃,建立以價(jià)值貢獻(xiàn)為導(dǎo)向的數(shù)字化人才選拔、任用、考核、薪酬和晉升激勵(lì)制度;

- e)圍繞平臺(tái)級(jí)能力建設(shè),設(shè)立支持平臺(tái)型組織建設(shè)的專項(xiàng)預(yù)算,資金投入適宜、及時(shí)、持續(xù)有效;

- f)建立數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型的信息安全管理措施和制度體系,核心數(shù)據(jù)可控、安全事件可追溯、安全策略可視和運(yùn)維自動(dòng)化,實(shí)現(xiàn)主動(dòng)性防御;

- g)適宜時(shí),對(duì)安全可控解決方案進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃并形成路線圖,應(yīng)用或自主研發(fā)安全可控的系統(tǒng)性解決方案。

9.3.3 組織機(jī)制

組織應(yīng)從組織結(jié)構(gòu)設(shè)置機(jī)制、職能職責(zé)調(diào)整機(jī)制等方面,建立與平臺(tái)級(jí)能力建設(shè)、運(yùn)行和優(yōu)化相匹配的組織機(jī)制,包括但不限于:

- a)建立數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型的平臺(tái)型組織結(jié)構(gòu),支持組織結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)優(yōu)化與適配;

- b)根據(jù)平臺(tái)級(jí)能力建設(shè)、運(yùn)行和優(yōu)化的要求,建立覆蓋全員、全要素、全過程的職能職責(zé)動(dòng)態(tài)調(diào)整及溝通協(xié)調(diào)機(jī)制。

9.3.4 管理方式

組織應(yīng)從管理方式創(chuàng)新、員工工作模式變革等方面,建立與平臺(tái)級(jí)能力建設(shè)、運(yùn)行和優(yōu)化相匹配的管理方式,包括但不限于:

- a)采用數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的平臺(tái)化管理方式,實(shí)現(xiàn)全員、全要素、全過程的在線協(xié)同和動(dòng)態(tài)優(yōu)化;

- b)實(shí)現(xiàn)基于員工畫像的員工動(dòng)態(tài)優(yōu)化管理,能夠在全組織范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的計(jì)劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)和控制等管理活動(dòng);

- c)基于移動(dòng)化、社交化、知識(shí)化的數(shù)字化平臺(tái),賦能員工動(dòng)態(tài)履行職能職責(zé),開展自我管理、自主學(xué)習(xí)和價(jià)值實(shí)現(xiàn)。

9.3.5 組織文化

組織應(yīng)從價(jià)值觀、行為準(zhǔn)則等方面,建立與平臺(tái)級(jí)能力建設(shè)、運(yùn)行和優(yōu)化相匹配的組織文化,包括但不限于:

- a)主動(dòng)適應(yīng)新一代IT引發(fā)的變革,形成創(chuàng)新引領(lǐng)、主動(dòng)求變、務(wù)求實(shí)效的價(jià)值觀,主要采用基于“知識(shí)人”假設(shè)的創(chuàng)新型組織文化;

- b)員工成為組織核心資源,利用數(shù)字化知識(shí)分享平臺(tái),提升員工創(chuàng)造力和對(duì)組織價(jià)值觀的認(rèn)同,實(shí)現(xiàn)員工與組織共同成長。

注:“知識(shí)人”假設(shè)指將員工視為受過高等教育,掌握一定的專業(yè)知識(shí)和技能,具有開拓創(chuàng)新精神的群體。“知識(shí)人”假設(shè)管理模式的核心是從知識(shí)人的特點(diǎn)出發(fā),創(chuàng)建一種機(jī)制和氛圍,使企業(yè)員工的能動(dòng)性能夠最大限度地發(fā)揮出來,并形成一種集體的創(chuàng)造力和創(chuàng)新能力。

10 CL5(生態(tài)級(jí))能力建設(shè)要求

10.1 過程維建設(shè)要求

10.1.1 通 則

組織應(yīng)按照GB/T 23001的要求,圍繞生態(tài)級(jí)能力建設(shè)、運(yùn)行和優(yōu)化,自組織開展策劃、實(shí)施與運(yùn)行、評(píng)測、改進(jìn)等活動(dòng),并形成智能驅(qū)動(dòng)型的過程管控機(jī)制,實(shí)現(xiàn)對(duì)新型能力建設(shè)和運(yùn)行的全過程認(rèn)知跟蹤和自學(xué)習(xí)優(yōu)化。

10.1.2 策 劃

組織應(yīng)有效開展可持續(xù)競爭合作優(yōu)勢分析,識(shí)別確定生態(tài)級(jí)能力體系,完成過程管控機(jī)制、系統(tǒng)性解決方案、治理體系等的策劃,包括但不限于:

- a)制定以建設(shè)生態(tài)型組織、構(gòu)建共生共贏生態(tài)體系、發(fā)展壯大數(shù)字業(yè)務(wù)為主要目標(biāo)的組織發(fā)展戰(zhàn)略及生態(tài)圈發(fā)展戰(zhàn)略,建立可持續(xù)競爭合作優(yōu)勢識(shí)別、獲取、改進(jìn)的制度安排,聯(lián)合生態(tài)合作伙伴,開展數(shù)字化轉(zhuǎn)型診斷與評(píng)級(jí)工作,明確與組織發(fā)展戰(zhàn)略、生態(tài)圈發(fā)展戰(zhàn)略相匹配的可持續(xù)競爭合作優(yōu)勢、業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)變、數(shù)字業(yè)務(wù)和價(jià)值模式需求等內(nèi)容;

- b)建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)智能驅(qū)動(dòng)型兩化融合管理體系,明確新型能力建設(shè)的過程及其相互作用關(guān)系,基于全過程的認(rèn)知跟蹤和自學(xué)習(xí)優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)新型能力建設(shè)的按需、自適應(yīng)和認(rèn)知管控;

- c)聯(lián)合生態(tài)合作伙伴,完成生態(tài)級(jí)能力體系識(shí)別與確認(rèn),明確新型能力類型、等級(jí)需求、優(yōu)先級(jí)等,將生態(tài)級(jí)能力體系建設(shè)作為組織發(fā)展戰(zhàn)略、生態(tài)圈發(fā)展戰(zhàn)略的核心內(nèi)容;

- d)識(shí)別并確認(rèn)生態(tài)級(jí)能力建設(shè)的價(jià)值效益目標(biāo),主要通過生態(tài)合作伙伴間業(yè)務(wù)的智能化、集群化、生態(tài)化,有效實(shí)現(xiàn)生態(tài)圈數(shù)字新業(yè)務(wù)培育、綠色可持續(xù)發(fā)展等;

- e)依據(jù)生態(tài)級(jí)能力建設(shè)需求,完成智能驅(qū)動(dòng)型的過程管控機(jī)制的策劃;

- f)依據(jù)生態(tài)級(jí)能力建設(shè)需求,與生態(tài)合作伙伴協(xié)同完成系統(tǒng)性解決方案的策劃,明確跨組織的數(shù)據(jù)、技術(shù)、流程、組織等四要素及其互動(dòng)創(chuàng)新和持續(xù)優(yōu)化的需求和實(shí)現(xiàn)方法,形成涵蓋解決方案策劃、實(shí)施和改進(jìn)等的路線圖;

- g)依據(jù)生態(tài)級(jí)能力建設(shè)需求,與生態(tài)合作伙伴協(xié)同開展治理體系的策劃,形成管理模式變革的愿景、需求和實(shí)施路徑,明確跨組織的數(shù)字化治理、組織機(jī)制、管理方式、組織文化等方面的需求和實(shí)現(xiàn)路徑。

10.1.3 支持、實(shí)施與運(yùn)行

組織應(yīng)按照生態(tài)級(jí)能力建設(shè)、運(yùn)行和優(yōu)化需求,按需開展支持條件的建設(shè)與投入、實(shí)施與運(yùn)行的過程管理,包括但不限于:

- a)建立并執(zhí)行智能驅(qū)動(dòng)型支持條件建設(shè)制度,與生態(tài)合作伙伴建立聯(lián)合資源保障機(jī)制,協(xié)同開展資金投入、人才保障、設(shè)備設(shè)施、信息資源和信息安全等的投入保障和智能管理,實(shí)現(xiàn)智能驅(qū)動(dòng)的支持條件和資源的統(tǒng)籌配置、評(píng)估、維護(hù)和優(yōu)化,將相關(guān)內(nèi)容納入組織發(fā)展戰(zhàn)略和生態(tài)圈發(fā)展戰(zhàn)略;

- b)建立并執(zhí)行智能驅(qū)動(dòng)型的實(shí)施與運(yùn)行過程管理要求,明確相關(guān)方的溝通、協(xié)調(diào)機(jī)制和手段,實(shí)現(xiàn)過程管控機(jī)制、系統(tǒng)性解決方案和治理體系的認(rèn)知協(xié)調(diào)優(yōu)化和互動(dòng)創(chuàng)新。

10.1.4 評(píng) 測

組織應(yīng)按照生態(tài)級(jí)能力建設(shè)、運(yùn)行和優(yōu)化需求,采取診斷對(duì)標(biāo)、監(jiān)視與測量、內(nèi)部審核、管理評(píng)審、考核等方式,對(duì)新型能力建設(shè)過程和結(jié)果進(jìn)行智能跟蹤、分析和評(píng)測,包括但不限于:

- a)建立智能驅(qū)動(dòng)型能力建設(shè)、運(yùn)行和優(yōu)化的評(píng)價(jià)診斷機(jī)制,對(duì)評(píng)測過程進(jìn)行制度性協(xié)同安排,實(shí)現(xiàn)組織內(nèi)及生態(tài)合作伙伴之間全過程績效指標(biāo)的智能跟蹤、認(rèn)知分析、精準(zhǔn)診斷和智能管理,智能化識(shí)別持續(xù)改進(jìn)的需求和機(jī)會(huì);

- b)對(duì)通過生態(tài)級(jí)能力建設(shè)實(shí)現(xiàn)業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)變、發(fā)展壯大數(shù)字業(yè)務(wù)、獲取可持續(xù)競爭合作優(yōu)勢,達(dá)成預(yù)期價(jià)值效益目標(biāo)的情況進(jìn)行智能跟蹤、認(rèn)知分析、診斷對(duì)標(biāo)、評(píng)價(jià)和考核等,智能化識(shí)別持續(xù)改進(jìn)的需求和機(jī)會(huì)。

10.1.5 改 進(jìn)

組織應(yīng)開展的改進(jìn)活動(dòng)包括但不限于:建立覆蓋組織及生態(tài)合作伙伴的智能驅(qū)動(dòng)型持續(xù)改進(jìn)機(jī)制,基于人機(jī)智能融合,處理實(shí)際或潛在的不符合,并采取糾正措施或預(yù)防措施,實(shí)現(xiàn)改進(jìn)活動(dòng)的自組織、自優(yōu)化。

10.2 要素維建設(shè)要求

10.2.1 通 則

組織應(yīng)圍繞生態(tài)級(jí)能力,基于生態(tài)級(jí)數(shù)字化和泛在物聯(lián)網(wǎng),形成覆蓋數(shù)據(jù)、技術(shù)、流程和組織等四要素的系統(tǒng)性解決方案,有效實(shí)現(xiàn)生態(tài)合作伙伴間數(shù)據(jù)按需互通和跨界共享、技術(shù)社會(huì)化開發(fā)和按需應(yīng)用、跨組織的端到端流程自組織、職能職責(zé)按需調(diào)整和自學(xué)習(xí)優(yōu)化,支持培育壯大數(shù)字新業(yè)務(wù)。

10.2.2 數(shù) 據(jù)

組織應(yīng)制定生態(tài)級(jí)數(shù)據(jù)開發(fā)利用方案,有效開展數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)集成與共享、數(shù)據(jù)應(yīng)用等,包括但不限于:

- a)基于泛在連接,實(shí)現(xiàn)組織內(nèi)部數(shù)據(jù)、供應(yīng)鏈/產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)、生態(tài)合作伙伴關(guān)鍵數(shù)據(jù)、第三方數(shù)據(jù)等的生態(tài)圈數(shù)據(jù)的按需智能獲取;

- b)構(gòu)建生態(tài)級(jí)的數(shù)據(jù)共享體系,建立覆蓋生態(tài)圈的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)生態(tài)圈數(shù)據(jù)按需交換共享;

- c)共建社會(huì)化的數(shù)據(jù)交換平臺(tái),實(shí)現(xiàn)組織與生態(tài)合作伙伴數(shù)據(jù)的按需開發(fā)利用。

10.2.3 技 術(shù)

組織應(yīng)圍繞生態(tài)級(jí)能力建設(shè)、運(yùn)行和優(yōu)化,制定技術(shù)實(shí)現(xiàn)方案,有效推動(dòng)設(shè)備設(shè)施、IT軟硬件、網(wǎng)絡(luò)和平臺(tái)等的建設(shè)與應(yīng)用,包括但不限于:

- a)設(shè)備設(shè)施高度智能化,實(shí)現(xiàn)認(rèn)知協(xié)同,實(shí)現(xiàn)與生態(tài)合作伙伴之間設(shè)備設(shè)施的在線協(xié)同管控、互動(dòng)優(yōu)化、智能決策和按需共享;

- b)與生態(tài)合作伙伴共建組件化、可配置、開放靈活的智能云平臺(tái),支持IT軟硬件的社會(huì)化開發(fā)和按需應(yīng)用;

- c)實(shí)現(xiàn)組織內(nèi)OT網(wǎng)絡(luò)、IT網(wǎng)絡(luò)以及組織外相關(guān)網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通,實(shí)現(xiàn)生態(tài)合作伙伴之間物與物、物與人、人與人的互操作;

- d)組織成為社會(huì)化能力共享平臺(tái)的核心貢獻(xiàn)者,與生態(tài)合作伙伴共同實(shí)現(xiàn)生態(tài)資源和能力的平臺(tái)化部署、開放協(xié)作和按需利用。

10.2.4 流 程

組織應(yīng)制定生態(tài)級(jí)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化方案,聯(lián)合生態(tài)合作伙伴,對(duì)生態(tài)級(jí)能力建設(shè)、運(yùn)行和優(yōu)化涉及的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理、規(guī)范、調(diào)整和優(yōu)化,包括但不限于:

- a)開展生態(tài)合作伙伴間的業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)、協(xié)同和優(yōu)化,按需建立生態(tài)合作伙伴間的端到端業(yè)務(wù)流程,實(shí)現(xiàn)生態(tài)圈端到端業(yè)務(wù)流程的數(shù)據(jù)建模和自學(xué)習(xí)優(yōu)化;

- b)開展生態(tài)合作伙伴間端到端業(yè)務(wù)流程的在線智能跟蹤、認(rèn)知協(xié)同和自學(xué)習(xí)優(yōu)化。

10.2.5 組 織

組織應(yīng)制定相關(guān)方案,對(duì)生態(tài)級(jí)能力建設(shè)、運(yùn)行和優(yōu)化涉及的職能職責(zé)調(diào)整、人員優(yōu)化配置等做出適宜安排,包括但不限于:

- a)基于認(rèn)知分析,按需、協(xié)同、智能調(diào)整生態(tài)圈業(yè)務(wù)流程職責(zé),并匹配調(diào)整組織內(nèi)部門(團(tuán)隊(duì))和崗位等職責(zé);

- b)根據(jù)生態(tài)級(jí)能力對(duì)應(yīng)的職能職責(zé)自組織調(diào)整和崗位勝任要求,實(shí)現(xiàn)職能職責(zé)調(diào)整需求和員工勝任力的認(rèn)知分析,以及崗位人員智能配置和自學(xué)習(xí)優(yōu)化,支持人才社會(huì)化按需共享利用。

10.3 管理維建設(shè)要求

10.3.1 通 則

組織應(yīng)建立覆蓋數(shù)字化治理、組織機(jī)制、管理方式、組織文化等的治理體系,形成智能驅(qū)動(dòng)型的價(jià)值生態(tài)共創(chuàng)管理模式,有效支撐生態(tài)級(jí)能力的建設(shè)、運(yùn)行和優(yōu)化。

10.3.2 數(shù)字化治理

組織應(yīng)聯(lián)合生態(tài)合作伙伴制定相關(guān)規(guī)定,圍繞生態(tài)級(jí)能力建設(shè)、運(yùn)行和優(yōu)化,從數(shù)字化治理制度、數(shù)字化領(lǐng)導(dǎo)力、數(shù)字化人才、數(shù)字化資金、安全可控等方面,建立適宜的數(shù)字化治理體系,包括但不限于:

- a)與生態(tài)合作伙伴共建生態(tài)級(jí)數(shù)字化治理體系,形成智能驅(qū)動(dòng)型的生態(tài)圈數(shù)字化協(xié)調(diào)治理機(jī)制;

- b)建立最高管理者、管理者代表及相關(guān)人員生態(tài)化、智能化的職責(zé)、協(xié)調(diào)與溝通機(jī)制,實(shí)現(xiàn)生態(tài)圈內(nèi)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)作用的按需協(xié)同和優(yōu)化;

- c)組織及生態(tài)合作伙伴的決策層領(lǐng)導(dǎo)能夠深刻理解智能驅(qū)動(dòng)型兩化融合管理體系,以及以生態(tài)級(jí)能力建設(shè)為主線的生態(tài)圈數(shù)字化轉(zhuǎn)型機(jī)理和方法;

- d) 制定并實(shí)施生態(tài)圈數(shù)字化人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃,形成以價(jià)值貢獻(xiàn)為導(dǎo)向的數(shù)字化人才選拔、任用、考核、薪酬和晉升激勵(lì)制度,與生態(tài)合作伙伴共建數(shù)字化人才共享和流動(dòng)管理機(jī)制;

- e)圍繞生態(tài)級(jí)能力建設(shè),與生態(tài)合作伙伴協(xié)同設(shè)置價(jià)值生態(tài)共建相關(guān)專項(xiàng)預(yù)算,資金投入適宜、及時(shí)、持續(xù)有效;

- f)構(gòu)建覆蓋生態(tài)合作伙伴的生態(tài)級(jí)安全防護(hù)措施和制度體系,業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控與信息安全防護(hù)實(shí)現(xiàn)智能融合,實(shí)現(xiàn)生態(tài)圈信息安全的態(tài)勢感知、攻防對(duì)抗和認(rèn)知決策;

- g)適宜時(shí),完成安全可控解決方案的平臺(tái)化部署和應(yīng)用推廣,支持全產(chǎn)業(yè)鏈/生態(tài)圈共建安全可控體系。

10.3.3 組織機(jī)制

組織應(yīng)從組織結(jié)構(gòu)設(shè)置機(jī)制、職能職責(zé)調(diào)整機(jī)制等方面,建立與生態(tài)級(jí)能力建設(shè)、運(yùn)行和優(yōu)化相匹配的組織機(jī)制,包括但不限于:

- a)建立智能驅(qū)動(dòng)型的生態(tài)型組織結(jié)構(gòu),支持生態(tài)型組織結(jié)構(gòu)的認(rèn)知協(xié)同與自學(xué)習(xí)優(yōu)化;

- b)共同確立覆蓋生態(tài)合作伙伴的生態(tài)圈架構(gòu),根據(jù)生態(tài)級(jí)能力建設(shè)、運(yùn)行和優(yōu)化的要求,建立各相關(guān)主體的生態(tài)圈職能職責(zé)按需調(diào)整及認(rèn)知協(xié)調(diào)機(jī)制。

10.3.4 管理方式

組織應(yīng)從管理方式創(chuàng)新、員工工作模式變革等方面,建立與生態(tài)級(jí)能力建設(shè)、運(yùn)行和優(yōu)化相匹配的管理方式,包括但不限于:

- a)采用智能驅(qū)動(dòng)型的價(jià)值生態(tài)共創(chuàng)管理方式,實(shí)現(xiàn)生態(tài)合作伙伴之間的自組織管理,實(shí)現(xiàn)員工的生態(tài)化開放管理;

- b)基于人機(jī)協(xié)同、智能認(rèn)知的生態(tài)賦能平臺(tái),支持相關(guān)員工和團(tuán)隊(duì)以價(jià)值為導(dǎo)向開展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè),實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化。

10.3.5 組織文化

組織應(yīng)從價(jià)值觀、行為準(zhǔn)則等方面,建立與生態(tài)級(jí)能力建設(shè)、運(yùn)行和優(yōu)化相匹配的組織文化,包括但不限于:

- a)主動(dòng)適應(yīng)新一代IT引發(fā)的變革,形成開放包容、創(chuàng)新引領(lǐng)、主動(dòng)求變、務(wù)求實(shí)效的價(jià)值觀,主要采用基于“合伙人”假設(shè)的創(chuàng)業(yè)型組織文化,形成以生態(tài)合作伙伴命運(yùn)共同體為核心的組織價(jià)值觀;

- b)員工成為組織的合伙人,利用數(shù)字化、生態(tài)化賦能平臺(tái),支持員工與組織、組織與組織間共創(chuàng)、共享價(jià)值,形成合作共生的生態(tài)關(guān)系。

注:“合伙人”假設(shè)指將員工視為以共建、共創(chuàng)、共享社會(huì)性、群體性組織目標(biāo)為目的,向組織投入資金、智力成果、有價(jià)值勞動(dòng)或其他資源并按組織規(guī)則共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、共創(chuàng)價(jià)值、共享成果的命運(yùn)共同體。“合伙人”假設(shè)管理模式的核心是激發(fā)員工共創(chuàng)價(jià)值的合作基因,將員工利益與組織利益有機(jī)統(tǒng)一,促進(jìn)員工與組織共生、共贏和共同成長。

參考文獻(xiàn)

[1] GB/T 23000信息化和工業(yè)化融合管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語

[2] GB/T 23002信息化和工業(yè)化融合管理體系實(shí)施指南

[3] GB/T 23003信息化和工業(yè)化融合管理體系評(píng)定指南

[4] GB/T 23004信息化和工業(yè)化融合生態(tài)系統(tǒng)參考架構(gòu)

[5] GB/T 23005信息化和工業(yè)化融合管理體系咨詢服務(wù)指南

[6] T/ATRE10001數(shù)字化轉(zhuǎn)型參考架構(gòu)

[7] T/ATRE10002數(shù)字化轉(zhuǎn)型價(jià)值效益參考模型

[8] T/ATRE20001數(shù)字化轉(zhuǎn)型新型能力體系建設(shè)指南

[9] ITU-4906Aenrwokfrdgtltasotofscosiriis

附件下載:《信息化和工業(yè)化融合管理體系新型能力分級(jí)要求(GB/T 23006-2022)

中企檢測認(rèn)證網(wǎng)提供iso體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)查詢,檢驗(yàn)檢測、認(rèn)證認(rèn)可、資質(zhì)資格、計(jì)量校準(zhǔn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)一站式行業(yè)企業(yè)服務(wù)平臺(tái)。中企檢測認(rèn)證網(wǎng)為檢測行業(yè)相關(guān)檢驗(yàn)、檢測、認(rèn)證、計(jì)量、校準(zhǔn)機(jī)構(gòu),儀器設(shè)備、耗材、配件、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品供應(yīng)商,法規(guī)咨詢、標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)、實(shí)驗(yàn)室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產(chǎn)品展示、技術(shù)交流、新品推薦等全方位推廣服務(wù)。這個(gè)問題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專業(yè)性問題可以撥打中企檢測認(rèn)證網(wǎng)在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認(rèn)證、商標(biāo)、專利、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)法律法規(guī)知識(shí)資訊,包括商標(biāo)注冊(cè)、食品檢測、第三方檢測機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)檢測、環(huán)境檢測、管理體系認(rèn)證、服務(wù)體系認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證、版權(quán)登記、專利申請(qǐng)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、檢測法、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)等信息,中企檢測認(rèn)證網(wǎng)為檢測認(rèn)證商標(biāo)專利從業(yè)者提供多種檢測、認(rèn)證、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)、商標(biāo)、專利的轉(zhuǎn)讓代理查詢法律法規(guī),咨詢輔導(dǎo)等知識(shí)。

本文內(nèi)容整合網(wǎng)站:百度百科、搜狗百科、360百科、知乎、市場監(jiān)督總局 、國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)、質(zhì)量認(rèn)證中心

免責(zé)聲明:本文部分內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息整理,文章版權(quán)歸原作者所有。向原作者致敬!發(fā)布旨在積善利他,如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請(qǐng)跟我們聯(lián)系刪除并致歉!