01、巨大挑戰(zhàn),無法回避的問題

“開展

專利申請前評估”是我國大學(xué)

知識產(chǎn)權(quán)工作發(fā)生根本轉(zhuǎn)變的一項(xiàng)標(biāo)志性的舉措,2023年2月,該項(xiàng)措施被作為重點(diǎn)任務(wù)之一,被列入《

關(guān)于提升高等學(xué)校專利質(zhì)量促進(jìn)轉(zhuǎn)化運(yùn)用的若干意見》(以下簡稱《若干意見》)。

“開展專利申請前評估”,對于我國大多數(shù)大學(xué)來說,這是個(gè)此前沒有的新動(dòng)作。因此,《若干意見》10問10答,就“高校該如何落實(shí) “開展專利申請前評估”,也給出具體的解讀。

文中提到:“專利申請前評估是國際高水平大學(xué)普遍做法”;“申請前進(jìn)行評估可以減少無效申請和低質(zhì)量專利的數(shù)量,從而匯聚更多的人財(cái)物等資源支持高質(zhì)量專利的培育和轉(zhuǎn)化”。

但是,評估中會(huì)面臨的問題,評估標(biāo)準(zhǔn)是什么?如何做決策?等等這些非常關(guān)鍵的問題,并沒有給出具體的指導(dǎo)意見。

不過可以確定的是,“開展專利申請前評估”,并不是簡單的 “可專利性”分析。同時(shí),申請前的評估,并不是一件容易的事情。

從國際上高水平大學(xué)的申請前評估的實(shí)踐歷史來看,這件事費(fèi)時(shí)、費(fèi)力、費(fèi)錢,甚至是“得罪人”,并容易引發(fā)發(fā)明人和TTO之間的對立情緒。

對于這件事,任何一個(gè)有經(jīng)驗(yàn)的TTO都是非常謹(jǐn)慎的,因?yàn)檫@里面的現(xiàn)實(shí)是:預(yù)算是非常有限的,人手嚴(yán)重不足,大量的發(fā)明披露文件會(huì)很快堆滿TTO的辦公系統(tǒng)或辦公桌。

同時(shí),發(fā)明人還有一個(gè)預(yù)期:快速給出客觀、公正的評估結(jié)果。這個(gè)結(jié)果,你必須讓發(fā)明人要認(rèn)可,或者能接受。但是,你還得為學(xué)校的資產(chǎn)負(fù)責(zé)——即便是 “資產(chǎn)流失,不追責(zé)”,但我們的目標(biāo),遲早要轉(zhuǎn)向“增值和貢獻(xiàn)”。因此,這個(gè)評估確實(shí)能把那些具有商業(yè)化潛力的發(fā)明,與其對立面的發(fā)明披露給區(qū)分出來了。

對于大多數(shù)高校來說,這是一個(gè)重大的挑戰(zhàn),但今日我們已經(jīng)無法回避。

這里,針對這個(gè)挑戰(zhàn)提供一種決策模式,以及相關(guān)思考。

02、致勝關(guān)鍵,在系統(tǒng)中尋找到支點(diǎn)

即使歐美等一流國家大學(xué),也很少有TTO說自己辦公室的發(fā)明前評估工作做的非常好。這里的主要問題有,如何確定評估標(biāo)準(zhǔn),如何把握其中的尺度,誰來參與評估,后續(xù)收益如何分配等等。

申請前的評估,一般分兩步。

第一步初步篩選,用簡答指標(biāo),快速分流。

第二步結(jié)合多種指標(biāo),綜合評估。

關(guān)鍵問題是,如何找到直接影響結(jié)果的關(guān)鍵要素?

關(guān)于這些要素,最早的記錄要追溯到1970年的俄勒岡大學(xué)創(chuàng)新中心,該中心在當(dāng)時(shí)就發(fā)展出了一整套包含了33個(gè)要素的發(fā)明商業(yè)潛力評估系統(tǒng)。主要包括:合法性、潛在市場、產(chǎn)品生命周期、現(xiàn)有競爭、潛在銷售 發(fā)展?fàn)顩r、投資成本、需求趨勢、產(chǎn)品銷售、發(fā)展?fàn)顩r、投資成本、需求趨勢等。

顯然,這不是一般大學(xué)的TTO所需要的。

當(dāng)前,常用的評估工具,基本上都是基于多項(xiàng)(有的甚至是高度達(dá)40多項(xiàng))要素和標(biāo)準(zhǔn),最終給出一個(gè)排名系統(tǒng)。

我們說考察一個(gè)系統(tǒng)時(shí)要全面。但是,如果我們真正看懂了系統(tǒng),是要發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中的關(guān)鍵之處,這個(gè)關(guān)鍵之處,常被稱為這個(gè)系統(tǒng)的“支點(diǎn)”。

記得阿基米德有一個(gè)金句:給我一個(gè)支點(diǎn),我可以撬起地球。支點(diǎn)就如同系統(tǒng)的穴位,在這里用力事半而功倍。

在這里,需要的“支點(diǎn)”是讓這個(gè)評估:簡單、客觀、可靠。

它是什么呢?

回答這個(gè)問題之前,我們確認(rèn)兩個(gè)問題:

第一:篩選的最終目標(biāo)是?

獲得專利授權(quán),還是獲得許可應(yīng)用?

歐美大學(xué)的TTO早就達(dá)成了一致:不能僅僅因?yàn)橄氆@得專利,就允許一項(xiàng)發(fā)明進(jìn)入商業(yè)化通道(如:提交專利申請);而這被認(rèn)為是一個(gè)大學(xué),其技術(shù)轉(zhuǎn)移辦公室成熟的一項(xiàng)重要標(biāo)志。

很顯然,獲得專利也不再是今天多數(shù)中國大學(xué)的目標(biāo)。也就說,我們篩選評估的目的也是要選擇出那些必要進(jìn)入商業(yè)化通道的技術(shù)。

第二:從技術(shù)商業(yè)化的角度看,什么是好的專利?

我們知道,許多好點(diǎn)子可以申請專利,但可能無法獲得許可。如果說篩選的目的是為了確認(rèn)那些應(yīng)該進(jìn)入商業(yè)化通道的技術(shù),那么,我們應(yīng)該識別的是那些“好”專利,就應(yīng)該是可許可的專利。

這里的許可是直接來源于“licensing”。它包括各種形式的實(shí)施應(yīng)用,既有我們常規(guī)意義上的許可(普通、排他、獨(dú)家許可),也可以是建立創(chuàng)業(yè)公司,衍生或拆分的實(shí)體,合資共建項(xiàng)目等。總之,無論形式,無論主體,技術(shù)投入了“生產(chǎn)”。

由此,我們確認(rèn)了第二個(gè)“共識”:“好”的專利,是那些將來可以被許可的專利。

基于以上兩點(diǎn)確認(rèn),這個(gè)分類系統(tǒng)應(yīng)該是一個(gè)設(shè)計(jì)良好的分類工具,它能容易的識別“好的”(可許可的)技術(shù)。

容易許可的技術(shù),是什么樣的呢?

這個(gè)問題,我們應(yīng)該問的是被許可人。

03、市場要素,為什么是系統(tǒng)中的支點(diǎn)?

我們不能僅僅在“供給側(cè)”考慮問題,而是應(yīng)該從“需求側(cè)”找出線索來。

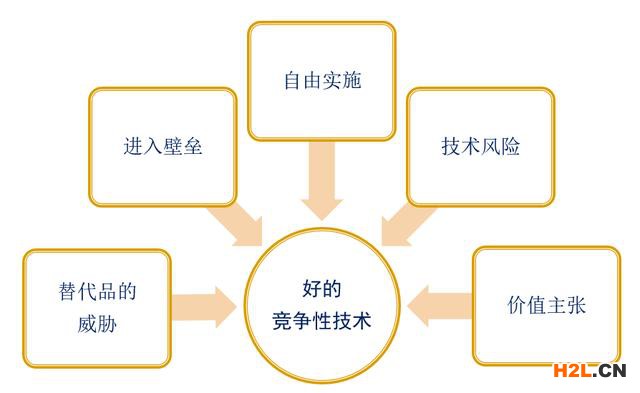

被許可人會(huì)怎么決策是否要獲取一項(xiàng)技術(shù)的許可權(quán)?一些大學(xué)的TTO調(diào)查發(fā)現(xiàn),被許可人關(guān)心以下5個(gè)方面:

A. 替代威脅

他們關(guān)心,在現(xiàn)有市場上和正在開發(fā)技術(shù)中,有沒有在一段時(shí)間內(nèi)可能讓這項(xiàng)技術(shù)貶值的替代技術(shù)?

B.進(jìn)入障礙

他們要找到技術(shù)商業(yè)化的障礙在哪里,這個(gè)障礙,在他們自己的公司內(nèi)部能否跨越?

C.發(fā)展空間

TTO一般用“自由實(shí)施”這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)去評估該技術(shù)的實(shí)施情況。而被許可人,不僅僅看自由實(shí)施情況,他們有更長遠(yuǎn)的考慮,知識產(chǎn)權(quán)是否有回旋余地,還有沒有改進(jìn)的空間?如果有,這個(gè)改進(jìn)的權(quán)利,會(huì)在誰的手里?

D.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

他們非常關(guān)注生產(chǎn)、研發(fā)、市場營銷和法律風(fēng)險(xiǎn)。這些風(fēng)險(xiǎn)必須足夠小,到他們自己能夠?qū)_。而這一點(diǎn),技術(shù)轉(zhuǎn)移辦公室通常認(rèn)為是個(gè)小問題。

E.價(jià)值主張

和現(xiàn)有技術(shù)相比,更便宜、更快、更好的水平是多少?這個(gè)是決定技術(shù)競爭力的關(guān)鍵要素要。

畢竟,被許可人是真正要拿出真金白銀,投入資源,在市場上拼殺的一方。他們更得的關(guān)注“自己”,自己有沒有威脅,自己能不能做到,能不能改進(jìn),發(fā)展空間有多大,風(fēng)險(xiǎn)是否可控,預(yù)期收益如何,等等。

只有當(dāng)他們看好了,他們認(rèn)為這個(gè)對技術(shù)有“把握”,他們才會(huì)去要求許可這個(gè)技術(shù)。

確實(shí),今天是開放創(chuàng)新的時(shí)代。有不少公司都會(huì)到大學(xué)或研發(fā)機(jī)構(gòu)尋找一項(xiàng)技術(shù)回來再開發(fā)或者產(chǎn)業(yè)化。但是,他們設(shè)置的條件一般是非常高的。只有當(dāng)他們發(fā)現(xiàn)自己與該技術(shù)的市場擴(kuò)展相匹配時(shí),他們自己真正能夠“用得好”該技術(shù)時(shí),才會(huì)最終考慮談許可合作。

作為技術(shù)轉(zhuǎn)讓部門或者發(fā)明人,我們會(huì)覺得,一項(xiàng)發(fā)明,它確實(shí)不錯(cuò),它也獲得了很好的保護(hù)(有專利),經(jīng)過進(jìn)一步開發(fā),產(chǎn)業(yè)化,應(yīng)該是一項(xiàng)偉大的事業(yè),產(chǎn)業(yè)界是有責(zé)任去商業(yè)化這些技術(shù)的。然而,這個(gè)時(shí)候,如果許可很難發(fā)生,很重要的一點(diǎn)就是,商業(yè)市場還沒有準(zhǔn)備好。

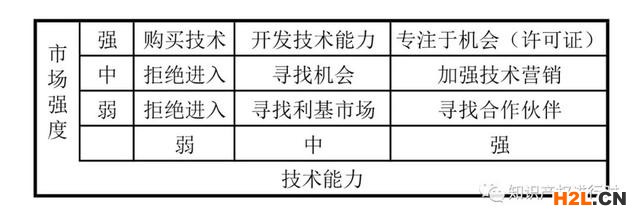

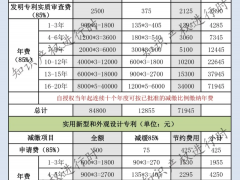

被許可人如何決策?看一個(gè)矩陣圖:

一般來說,技術(shù)許可或最終許可往往只會(huì)發(fā)生在右上角。也就是說,只有技術(shù)具有強(qiáng)大的市場強(qiáng)度和強(qiáng)大的技術(shù)能力,才會(huì)有公司愿意去許可采用。

由以上兩點(diǎn)可以看出,被許可人更關(guān)注的是“市場性”如何。

04、歐美范例,重點(diǎn)是“可許可的”專利

好專利是最終可以進(jìn)行許可的專利。那么,這些專利需要具備什么樣的特點(diǎn)?顯然,絕對不是僅僅擁有一個(gè)低質(zhì)量的專利權(quán)。

專利是技術(shù)商業(yè)化的媒介,而不是終點(diǎn),即使撰寫質(zhì)量非常好的的專利,也可能無法獲得許可;而假如降低要求,幾乎所有的專利都可以獲得。

對于大學(xué)的TTO,其目的是把資源投入到商業(yè)化的高潛力項(xiàng)目上。當(dāng)前,現(xiàn)實(shí)中,國際高水平大學(xué)普遍做法也是,將工作重點(diǎn)放在“可許可”的專利上。

在歐美國大學(xué)系統(tǒng)發(fā)展TTO的30多年里,大學(xué)的使命,除了教學(xué),研究和服務(wù),增加了第四個(gè)組成部分“經(jīng)濟(jì)發(fā)展”,因此,TTO往往被看成是一所大學(xué)的經(jīng)濟(jì)引擎。

因此,是否申請專利的決策過程,決定的是TTO準(zhǔn)備投入多少資源的過程,也是其后續(xù)核算學(xué)校研發(fā)投入回報(bào)率,以及TTO部門工作績效的基礎(chǔ)。因此,很自然的就形成了“以許可為支點(diǎn)”的評估系統(tǒng),這里的好處也是顯而易見的:

A.簡化篩選過程

B.提高專利(及專利組合)的質(zhì)量,增加許可

C.引導(dǎo)發(fā)明人關(guān)注市場需求,從而提供更多符合“標(biāo)準(zhǔn)”的技術(shù)

其實(shí),不少TTO認(rèn)為,這是最重要的一點(diǎn)。

TTO是如何決策的呢?

看一個(gè)例子:

上圖是,美國一家大學(xué)TTO用于評估技術(shù)的決策矩陣圖。

從中我們看到,如果市場/商業(yè)可行性很低,TTO是堅(jiān)決的放棄它。如果是中等或高,則考慮申請專利。而這里,專利性反而沒有那么重要,因?yàn)樗皇菦Q定性因素。

再回看《若干意見》10問10答中的表述:“減少無效申請和低質(zhì)量專利的數(shù)量,從而匯聚更多的人財(cái)物等資源支持高質(zhì)量專利的培育和轉(zhuǎn)化”。具體執(zhí)行中,很容易把不具有“可專利性”和“權(quán)利范圍窄”,這樣的技術(shù)排除出去。這也是一種初步分流,但更多是可專利性審查。

但是,如果這里沒有把 “市場性”作為評估的“支點(diǎn)”,“找到可能值得投入大量精力和資金用于商業(yè)化的高潛力技術(shù)”,估計(jì)依然還要花費(fèi)很多的時(shí)間和精力。

一定有人質(zhì)疑:如果專利性不好,而市場性很強(qiáng),也能應(yīng)該評估,進(jìn)入商業(yè)通道?

答案是,在歐美的TTO看來,他們要找的是有市場價(jià)值的技術(shù),這里不一定要拿到具體的專利權(quán),他們也可以通過其他形式去保護(hù),可以是相關(guān)的布局,甚至是把技術(shù)許可給企業(yè),而不管有沒有專利,這一點(diǎn)和國內(nèi)做法是相似的。

由此看到,轉(zhuǎn)化應(yīng)用視角的專利評估,其評估的核心是“市場性”。

05、專利質(zhì)量,到底要的是什么?

定義專利的“好”與“壞”是個(gè)主觀行為,關(guān)鍵在于我們最終的目標(biāo)是什么。在歐美國家,提高專利質(zhì)量,往往是和“提高披露的質(zhì)量”聯(lián)系在一起的。

此前,我對此也非常的困惑。后來,我明白了這里的邏輯:把“好”專利,定義為“可許可的專利”;把“不良”專利,定義為“沒有許可價(jià)值的專利” 。

那么,在專利的信息披露階段,審查和篩選所需要的信息,以及審核的尺度就會(huì)非常嚴(yán)格,自然也容易產(chǎn)生一些“好”專利。他們所謂的“提高專利質(zhì)量”,其實(shí)就是提高能許可的專利比例。

研究了國際一流大學(xué)對于發(fā)明披露的信息要求,總體來說,核心要素有以下4點(diǎn):

發(fā)明的概念非常清晰(技術(shù)保護(hù));

關(guān)于最終產(chǎn)品的確切想法(產(chǎn)品原型);

價(jià)值主張明確(產(chǎn)品定位、特點(diǎn)等,商業(yè)模型);

發(fā)明者的背景;

后續(xù),我會(huì)用專門的一篇文章來描述發(fā)明信息披露。

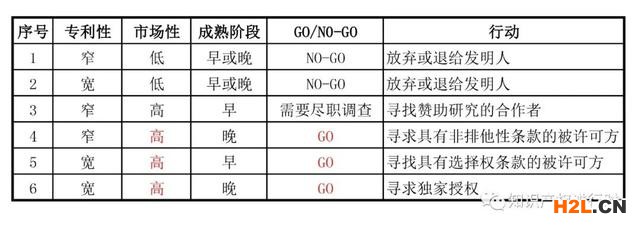

初步篩選后,對比較看好的專利,進(jìn)一步通過,可專利性、商業(yè)可行性、技術(shù)成熟性,三個(gè)指標(biāo)進(jìn)行綜合評估。

決策矩陣:

在這里,重點(diǎn)依然是,“可市場性”,如果市場/商業(yè)可行性很低,TTO會(huì)堅(jiān)決的放棄它,而無論其專利性,成熟性如何;如果是中等或高,考慮申請專利。

這里重點(diǎn)介紹市場性和技術(shù)的成熟階段。

市場評價(jià),重點(diǎn)分析技術(shù)性質(zhì),比如:屬于突破性,還是改進(jìn),目前市面上有嗎?對市場進(jìn)行評估,比如:市場規(guī)模,使用領(lǐng)域,有哪些參與者?第三就是價(jià)值主張:產(chǎn)品的定位、特點(diǎn),優(yōu)勢,以及相應(yīng)的商業(yè)模式?

其實(shí),以上考慮的都是:如何將技術(shù)和市場之間連接起來?這是技術(shù)轉(zhuǎn)移過程最難破解的難題,而且往往存在很多風(fēng)險(xiǎn)。

很顯然,這里需要對市場和商業(yè)有一定的洞察力,需要關(guān)注產(chǎn)業(yè)、市場和商業(yè)動(dòng)態(tài)。因此,評估團(tuán)隊(duì)如果能引入投資人,企業(yè)家以及產(chǎn)業(yè)界的專業(yè)人士等,往往是一個(gè)不錯(cuò)的組合。

需要說明的是,評估并不是一次性確定一項(xiàng)技術(shù)是不是被允許進(jìn)入商業(yè)化通道,這個(gè)評估過程是動(dòng)態(tài)的。一個(gè)評估結(jié)果為“否”的發(fā)明披露,經(jīng)過進(jìn)一步的開發(fā)和數(shù)據(jù)完善,過一點(diǎn)時(shí)間,可以再評估。

實(shí)際上,在美國發(fā)明披露經(jīng)過初步評估的發(fā)明,可以先進(jìn)行臨時(shí)申請,經(jīng)過差不多1年的時(shí)間,會(huì)進(jìn)行第二次的評估,這個(gè)時(shí)候要決定是不是要轉(zhuǎn)化為正式評估。雖然兩次評估的時(shí)間上是有差異的,但是,標(biāo)準(zhǔn)是一樣的,都要評價(jià)的是“市場可行性”。

這里的技術(shù)成熟度,也不是我們一般理解的技術(shù)是不是可以直接用于生產(chǎn),而是有沒有投資人,或者創(chuàng)業(yè)者,私人公司等,愿意接受這項(xiàng)技術(shù),進(jìn)一步的開發(fā),并最終投入使用。實(shí)際表明,無論是早期的技術(shù),還是晚期的技術(shù),只要市場看好,風(fēng)險(xiǎn)可控,總是容易獲得許可的。

因此,對于TTO,關(guān)鍵是獲得市場的“暗示”。“市場性評估”對于完成一項(xiàng)卓有成效的投資決策是尤其為關(guān)鍵的。

對于那些市場性高,但是成熟度不是很高的技術(shù),TTO往往采用 “9個(gè)月規(guī)則”模式進(jìn)行驗(yàn)證,即對于一項(xiàng)不好確定的技術(shù),會(huì)用9個(gè)月的時(shí)間,進(jìn)行對相關(guān)的目標(biāo)市場進(jìn)行推廣,收集數(shù)據(jù)(陽性、陰性、無反應(yīng)),然后根據(jù)決策矩陣對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。

實(shí)質(zhì)上,這里是采用“推”式營銷,為決策矩陣收集數(shù)據(jù),同時(shí)也是為一項(xiàng)發(fā)明的商業(yè)化做市場驗(yàn)證。

延伸閱讀:專利不是為技術(shù)而生,而是為市場而生

06、終局思維,專利問題的破解之道

終局思維指的是,從終點(diǎn)出發(fā)思考問題,并決定當(dāng)下的選擇,思考現(xiàn)在要如何做。專利申請前的評估具體要如何做?我們不防先回答專利的終極目標(biāo)到底是什么?

對于一所大學(xué)來說,如果只是學(xué)術(shù)目的,我們不定要去申請專利。要申請專利的技術(shù),就是那些將來能轉(zhuǎn)移到產(chǎn)業(yè)界,實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的技術(shù)。具有商業(yè)前景,才會(huì)有相關(guān)利益方來關(guān)注這個(gè)技術(shù),這個(gè)時(shí)候,才需要界定產(chǎn)權(quán),才需要考慮專利。

反過來,先保護(hù),再思考有沒有必要;先拿到專利權(quán),再考慮如何轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化,在今天可以說是一種非常粗放的管理方式。

我們也看到,很多公司開放了他們的基礎(chǔ)專利,就是為了培育產(chǎn)業(yè),讓技術(shù)走向商業(yè)成熟。有了市場的可能性,專利才有意義。

一項(xiàng)技術(shù),如果市場或者商業(yè)性不具備,需要有人能識別它們,并把他們返還給發(fā)明人,進(jìn)一步完善研究開發(fā),甚至是調(diào)整方向,當(dāng)期具備商業(yè)吸引力,最終的許可也就容易發(fā)生了。

而這,也是申請前專利評估最大的價(jià)值之一——通過評估反饋,告訴發(fā)明人,市場需要什么樣的發(fā)明創(chuàng)造,我們的專利應(yīng)該滿足哪些條件才具備商業(yè)價(jià)值。

美國大學(xué)的TTO,會(huì)通過各種方法來教育發(fā)明人,如何提供市場需要的技術(shù)。他們也非常看重發(fā)明人是否能基于評估反饋,進(jìn)行調(diào)整的方案調(diào)整的特質(zhì)。

在歐美的大學(xué),提倡具有企業(yè)家精神的研發(fā)人員,也包括這樣能關(guān)注市場反饋,為實(shí)際問題提供可行解決方案的研究者,而不僅僅是指那些拿著自己技術(shù)去建立初創(chuàng)公司的教授們。

在美國聯(lián)邦實(shí)驗(yàn)室的技術(shù)轉(zhuǎn)移手冊中,我同樣發(fā)現(xiàn)了這一點(diǎn):提升技術(shù)轉(zhuǎn)移效果,需要增加具有企業(yè)家精神的研發(fā)人員。

提升高等學(xué)校專利質(zhì)量,促進(jìn)轉(zhuǎn)化運(yùn)用。對我國高校是一項(xiàng)重大的改革,要落實(shí)實(shí)施到位,不僅僅需要各種配套措施,更需要的思維模式的改變。

申請前的專利評估,不僅僅是要找出符合專利法的專利,關(guān)鍵點(diǎn)還在于:

識別有商業(yè)前景的潛力技術(shù),推動(dòng)其商業(yè)化;

指導(dǎo)有缺陷的技術(shù)進(jìn)一步開發(fā)、完善,再商業(yè)化;

培育發(fā)明人像企業(yè)家一樣思考,并提供現(xiàn)實(shí)的解決方案。

張麗萍 博士

江南大學(xué)副教授,美國富蘭克林皮爾斯法律中心訪問學(xué)者,江蘇省知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)軍人才,國際注冊技術(shù)經(jīng)紀(jì)人,專利代理師,專利分析師。

中企檢測認(rèn)證網(wǎng)提供iso體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)查詢,檢驗(yàn)檢測、認(rèn)證認(rèn)可、資質(zhì)資格、計(jì)量校準(zhǔn)、知識產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)一站式行業(yè)企業(yè)服務(wù)平臺。中企檢測認(rèn)證網(wǎng)為檢測行業(yè)相關(guān)檢驗(yàn)、檢測、認(rèn)證、計(jì)量、校準(zhǔn)機(jī)構(gòu),儀器設(shè)備、耗材、配件、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品供應(yīng)商,法規(guī)咨詢、標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)、實(shí)驗(yàn)室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產(chǎn)品展示、技術(shù)交流、新品推薦等全方位推廣服務(wù)。這個(gè)問題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專業(yè)性問題可以撥打中企檢測認(rèn)證網(wǎng)在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認(rèn)證、商標(biāo)、專利、知識產(chǎn)權(quán)、版權(quán)法律法規(guī)知識資訊,包括商標(biāo)注冊、食品檢測、第三方檢測機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)檢測、環(huán)境檢測、管理體系認(rèn)證、服務(wù)體系認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證、版權(quán)登記、專利申請、知識產(chǎn)權(quán)、檢測法、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)等信息,中企檢測認(rèn)證網(wǎng)為檢測認(rèn)證商標(biāo)專利從業(yè)者提供多種檢測、認(rèn)證、知識產(chǎn)權(quán)、版權(quán)、商標(biāo)、專利的轉(zhuǎn)讓代理查詢法律法規(guī),咨詢輔導(dǎo)等知識。

本文內(nèi)容整合網(wǎng)站:百度百科、搜狗百科、360百科、知乎、市場監(jiān)督總局

、國家知識產(chǎn)權(quán)局

免責(zé)聲明:本文部分內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息整理,文章版權(quán)歸原作者所有。向原作者致敬!發(fā)布旨在積善利他,如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請跟我們聯(lián)系刪除并致歉!

本文來源: http://www.rumin8raps.com/zs/202007/ccaa_5213.html