不過(guò)很多網(wǎng)友都表示,出門(mén)就是手機(jī)解決支付,都不記得現(xiàn)金的“味道”了。

已經(jīng)很久沒(méi)用過(guò)現(xiàn)金的朋友,也表示完全get不到變化和區(qū)別。

在技術(shù)人員的不斷努力下,我國(guó)取得一項(xiàng)世界領(lǐng)先的技術(shù)突破——SD凹印對(duì)印。

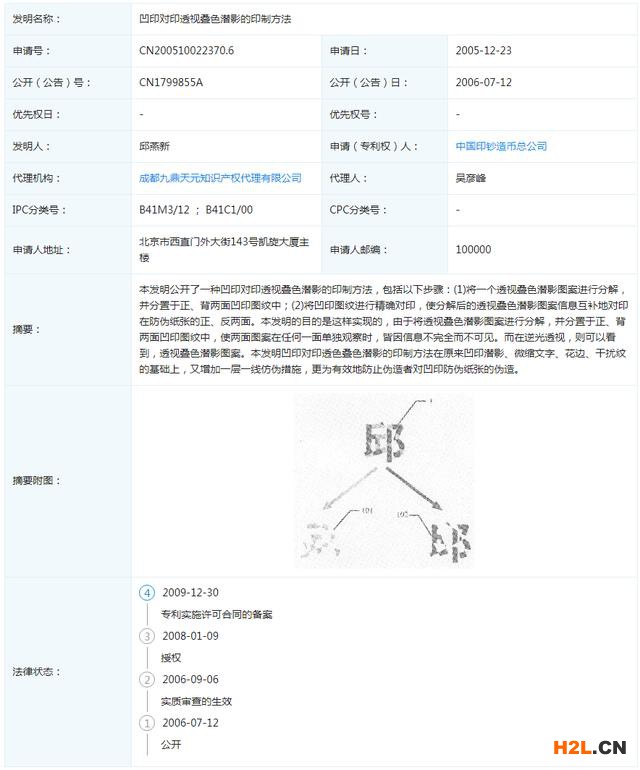

中國(guó)印鈔造幣總公司最早在2005年申請(qǐng)了一項(xiàng)“凹印對(duì)印透視疊色潛影的印制方法”發(fā)明專(zhuān)利。

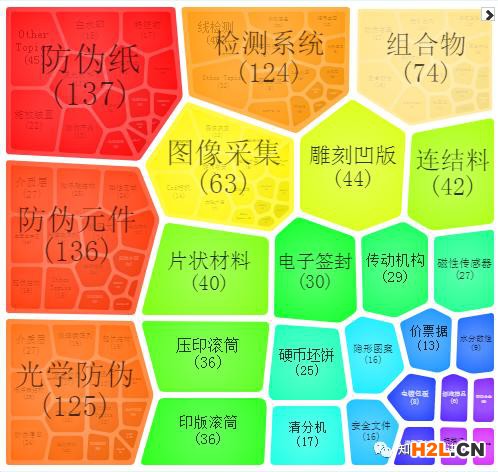

針對(duì)這項(xiàng)技術(shù),中鈔油墨有限公司和中國(guó)印鈔造幣總公司在2013年申請(qǐng)了一項(xiàng)“具有光變結(jié)構(gòu)的防偽圖紋及其制備方法”的發(fā)明專(zhuān)利。該專(zhuān)利制備方法,通過(guò)兩種印刷方法的精準(zhǔn)疊印,產(chǎn)生的線條寬度連續(xù)變化的曲線的浮雕結(jié)構(gòu)。在印品轉(zhuǎn)動(dòng)觀察時(shí)出現(xiàn)連續(xù)的光變效果,具有直觀、易于識(shí)別、防復(fù)印、不易偽造的特點(diǎn)。

在樣式和觀感的防偽技術(shù)上,除了采用光變效果專(zhuān)利外,對(duì)于“光變鏤空開(kāi)窗安全線”也有著不少細(xì)節(jié)研究,通過(guò)在紙幣的特定位置埋入特制的金屬線或不同顏色的聚酯類(lèi)塑料線,形成顏色變化和鏤空文字特征,不僅可以增加美觀性,而且有利于公眾識(shí)別。

向科研人員致敬!

中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)提供iso體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)查詢,檢驗(yàn)檢測(cè)、認(rèn)證認(rèn)可、資質(zhì)資格、計(jì)量校準(zhǔn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)一站式行業(yè)企業(yè)服務(wù)平臺(tái)。中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)為檢測(cè)行業(yè)相關(guān)檢驗(yàn)、檢測(cè)、認(rèn)證、計(jì)量、校準(zhǔn)機(jī)構(gòu),儀器設(shè)備、耗材、配件、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品供應(yīng)商,法規(guī)咨詢、標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)、實(shí)驗(yàn)室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產(chǎn)品展示、技術(shù)交流、新品推薦等全方位推廣服務(wù)。這個(gè)問(wèn)題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專(zhuān)業(yè)性問(wèn)題可以撥打中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)在線客服13550333441。為您提供全面檢測(cè)、認(rèn)證、商標(biāo)、專(zhuān)利、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)法律法規(guī)知識(shí)資訊,包括商標(biāo)注冊(cè)、食品檢測(cè)、第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)檢測(cè)、環(huán)境檢測(cè)、管理體系認(rèn)證、服務(wù)體系認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證、版權(quán)登記、專(zhuān)利申請(qǐng)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、檢測(cè)法、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)等信息,中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)為檢測(cè)認(rèn)證商標(biāo)專(zhuān)利從業(yè)者提供多種檢測(cè)、認(rèn)證、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)、商標(biāo)、專(zhuān)利的轉(zhuǎn)讓代理查詢法律法規(guī),咨詢輔導(dǎo)等知識(shí)。

本文內(nèi)容整合網(wǎng)站:中國(guó)政府網(wǎng)、百度百科、最高人民法院、知乎、國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、市場(chǎng)監(jiān)督總局

免責(zé)聲明:本文部分內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息整理,文章版權(quán)歸原作者所有。向原作者致敬!發(fā)布旨在積善利他,如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題,請(qǐng)跟我們聯(lián)系刪除并致歉!

本文來(lái)源: http://www.rumin8raps.com/news/202007/xwif_1532.html