在專利申請審查過程中,通常是圍繞申請專利保護的技術方案是否符合專利授權的實質性條件進行評價。在實務中,這種技術思維方式不應當被視為專利申請審查中的唯一思維方式,還應當具有法律思維。筆者結合近期承辦的一件發明專利申請案例,闡述法律思維在其中具有的重要作用。

一、批判性思維

批判性思維是法律思維中最常見的一種思維方式,是指審慎地運用推理去斷定一個斷言是否為真[1],體現的是質疑精神。在專利審查中,對于審查意見不能盲目信服,不能輕易“繳械投降”接受審查觀點,而是要善于發現、敢于質疑。

本專利申請是一件人工智能領域中的圖像檢測申請。對于該申請,在第一次審查意見中,審查員針對申請文件,通過檢索找到對比文件1.認為是在申請日之前由同一發明人發表的相同學術論文,據此分析判定該專利申請缺乏新穎性而不能授權。

筆者初步瀏覽對比文件1的內容后,雖然是IEEE英語論文,但在文字內容、圖例等多方面與該專利申請文件相同。筆者第一時間與發明人進行了溝通,確信在提交該專利申請之前,發明人提交過該IEEE英語論文。筆者對授權前景表示擔憂,但是并沒有就此放棄,而是對該IEEE英語論文的公開發表時間進行核實確認。

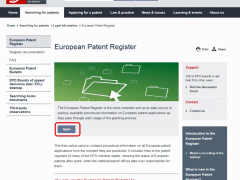

筆者發現,在審查員提供的對比文件1的第2頁中記載有:

圖1 對比文件1的部分截圖

審查員據此認為該論文的公開日期是2019年9月25日,在本申請的申請日之前。但是,該頁同時還記載有:Volume:31.Issue:8.Aug.2020.表明出版日期是2020年8月,這在本申請的申請日之后,對本申請的新穎性沒有影響。那么就存在兩個不同的日期,究竟以哪一個為準,并不能毫無疑義的唯一的加以確定。

筆者進一步發現,對比文件1中在“2705-2715”的每一頁的頁眉也明確記載有:“IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL NETWORKS AND LEARNING SYSTEMS,VOL.31.NO.8.AUGUST 2020”。進一步表明對比文件1是在 2020年8月公開出版的。因此,作為對比文件1的該IEEE英語論文不應當作為現有技術而否定本專利申請的新穎性。

據此,筆者在第一審查意見的答復中進行了上述抗辯陳述。

二、證據思維

證據思維在法律思維中體現的是一種實證精神,證據的三性:真實性、合法性和關聯性應當得到有效確認。在專利審查中,對比文件作為審查的證據,對其三性需要充分考察。

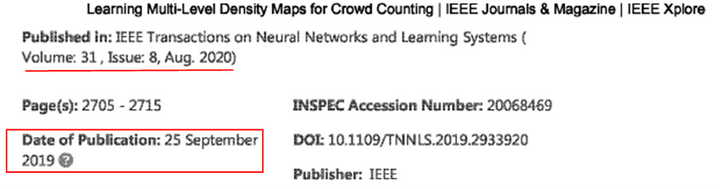

對于本專利申請,審查員在第二次審查意見中,認可了筆者的前述觀點,但又引入了對比文件2.繼續否定本申請的新穎性。對比文件2作為來自一家國外科研社交網站的網絡證據,審查員認為對比文件2的公開日期是2019年9月30日,依據是對應網址的網頁內容,如圖2所示:

圖2 對比文件2的網絡頁面部分截圖

可以看到,讀者如果想要獲得該論文的全文內容(full-text),而不是摘要(Abstract),則需要直接向作者提出請求方可獲得。對此,筆者試圖從該官方網站獲取該論文時,出現如圖3所示彈窗:

圖3 對比文件2下載時出現的彈窗截圖

可見,要獲得對比文件2的全文內容(Full text)有特定的限制,需要專業團體或成員(institution or member)或密碼方可允許。那么,審查員是否能從該網站獲得了對比文件2?并且,即便是當前能夠從該網站獲得對比文件2.也不能關聯表明在本申請的申請日之前可以獲得該對比文件2.對此,筆者在第二次意見陳述中,希望審查員能夠披露對比文件2的實際來源,以及能夠證明對比文件2是在申請日之前獲得,否則以對比文件2來否定本申請的新穎性就缺乏真實性。

審查員繼續審查,在第三次審查意見中則表明,基于該國外科研社交網站上對比文件2的DOI信息,在另外一家國內商業網站上下載得到對比文件2.由此表明,對比文件2并不是直接從該國外科研社交網站上獲得。另外,筆者對于該國內商業網站提供對比文件2的合法性也提出了質疑。

因此,在本申請的申請日之前,公眾是否能夠從該國外科研社交網站直接獲取對比文件2的全文,始終沒有得到可靠有效的證實。

三、法條思維

法條思維在法律思維中體現的是基于法條含義進行辨析應用的精神,這在國家知識產權局每年公布的復審和無效典型案例中率有出現[2]。在本申請的審查中,對比文件2是否屬于保密情形需要結合事實進行辨析。

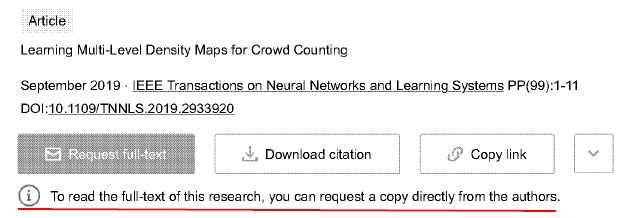

關于對比文件2.結合前述圖3說明,表明其所針對的人群對象具有特定性。如下圖4所示,對比文件2中還明確記載有:

圖4 對比文件2備注說明的部分截圖

因此,即便是上述特定人員在本申請的申請日之前可以獲得對比文件2.也只是被允許個人使用(Personal use is permitted),若要再次公布或再次傳播(republication/redistribution),則需要得到IEEE的允許。

實際上,對比文件2是在對比文件1正式出版之前,發明人上傳到該國外科研社交網站的同一篇論文。但是,以上事實表明,對比文件2只是用于個人使用,未經允許不能公開傳播。

結合《專利審查指南》中的規定“所謂保密狀態,不僅包括受保密規定或協議約束的情形,還包括社會觀念或者商業習慣上被認為應當承擔保密義務的情形,即默契保密的情形。”根據前述說明,對比文件2符合默契保密的情形。

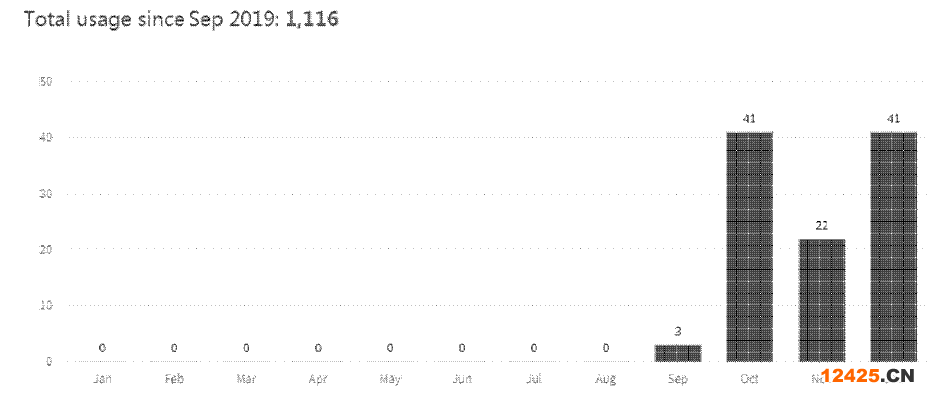

但是,如圖5所示,審查員在三次審查意見中指出對比文件2在2019年9-10月,該文獻的網絡預覽版已可以被通過PDF下載以及網頁瀏覽44次。

圖5 對比文件2在2019年9-10月下載情況統計示圖

對此,筆者認為根據該國外科研社交網站的規定,上述數據只能是表明僅有上述團體或成員(institution or member)才有資格下載,并有過圖示的下載經歷,但并不表明普通公眾可以自由獲得對比文件2.并且,也沒有證據表明“負有保密義務的人違反規定、協議或者默契泄露秘密,導致技術內容公開,使公眾能夠得知這些技術”。

因此,多處證據表明對比文件2并不屬于公眾可以在本申請的申請日之前,能夠獲知的情形。屬于根據社會觀念或者商業習慣上被認為應當承擔保密義務的情形,即默契保密的情形。

四、判例思維

判例思維在法律思維中體現的是以判例為參考統一審判標準的精神。在專利審查中,可以結合國家知識局公布的審查案例、最高人民法院公布的指導案例等進行答復說理。

為了進一步表明對比文件2不屬于本申請的在先現有技術,筆者在國家知識產權局官網(國家知識產權局 復審無效決定評析 淺析網絡證據公開性的認定 (cnipa.gov.cn)),以及在《中國知識產權報》發表的文章《淺析網絡證據公開性的認定》[3],如下圖6所示,找到了與本申請相關的引證案例。

圖6 引證案例在《中國知識產權報》的版面截圖

其中記載有關于互聯網證據能否構成現有技術進行判斷時要考慮的條件包括:“一、公開相關互聯網證據的網站是否是可信”、“四、該網頁內容可供不特定的人予以訪問,且訪問的人不負有保密義務”。

結合該引證案例,筆者論述了可以下載對比文件2的某國內商業網站的可信度較低,而對應的該國外科研社交網站具有很高的可信度,但是其直接提供的是對比文件2的摘要信息,而不是全文內容。要從該網站獲得全文內容,則明顯受到訪問限制,屬于供特定人的訪問,并且對訪問人有保密義務的要求。

進一步的,該引證案例還表明:“對于證據1-3.該網頁內容顯示的上載時間是2014年5月28日,在無相關證據證明的情況下,無法確定該上載時間即為該證據的公開時間,因此證據1- 3也不能作為本專利的現有技術”。無獨有偶,非常巧合的是,該引證案例中的網頁所在的網站,是與對比文件2相同的該國外科研社交網站。

由此,筆者認為本申請審查中選用的對比文件2.在無相關證據證明的情況下,其網頁上顯示的時間僅是其摘要發布的時間,并不能表明是全文內容的公開時間。

最終,該專利申請歷經三次審查意見而獲得授權。我們反思總結該過程,始終認為審查員高度負責,對該申請進行了嚴格細致的審查。我們從申請人的立場出發,綜合運用多種法律思維方式,對審查觀點大膽質疑、小心求證,最大努力和最大限度的維護了申請人的合法權益。

參考文獻:

1.趙宏,法律人思維與寫作,第24頁,中國法制出版社,2022.06

2.國家知識產權局,2021年度專利復審無效十大案件之“左心耳封堵器”發明專利權無效宣告請求案,2022.04.27

3.王艷,淺析網絡證據公開性的認定,中國知識產權報,2021.9.1

(原標題:法律思維在專利申請審查答復中具有重要作用)

中企檢測認證網提供iso體系認證機構查詢,檢驗檢測、認證認可、資質資格、計量校準、知識產權貫標一站式行業企業服務平臺。中企檢測認證網為檢測行業相關檢驗、檢測、認證、計量、校準機構,儀器設備、耗材、配件、試劑、標準品供應商,法規咨詢、標準服務、實驗室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產品展示、技術交流、新品推薦等全方位推廣服務。這個問題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專業性問題可以撥打中企檢測認證網在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認證、商標、專利、知識產權、版權法律法規知識資訊,包括商標注冊、食品檢測、第三方檢測機構、網絡信息技術檢測、環境檢測、管理體系認證、服務體系認證、產品認證、版權登記、專利申請、知識產權、檢測法、認證標準等信息,中企檢測認證網為檢測認證商標專利從業者提供多種檢測、認證、知識產權、版權、商標、專利的轉讓代理查詢法律法規,咨詢輔導等知識。

本文內容整合網站:百度百科、搜狗百科、360百科、知乎、市場監督總局 、國家知識產權局

免責聲明:本文部分內容根據網絡信息整理,文章版權歸原作者所有。向原作者致敬!發布旨在積善利他,如涉及作品內容、版權和其它問題,請跟我們聯系刪除并致歉!