“加上此前未了的專利侵權訴訟,聚和股份正在背著多起專利訴訟與數億元的索賠金額在IPO路上‘負重前行’。”

近日,擬在科創板上市的常州聚和新材料股份有限公司(以下簡稱“聚和股份”)因為專利涉侵權被江蘇索特電子材料有限公司(以下簡稱“江蘇索特”)提起了新一輪的訴訟,索賠金額高達1億元。加上此前未了的專利侵權訴訟,聚和股份正在背著多起專利訴訟與數億元的索賠金額在IPO路上“負重前行”。

據上海證券交易所的信息披露,聚和股份上市進程近日又迎來了新進程。2021年6月在科創板提交招股書的聚和股份,已于今年6月27日提交注冊。

往事尚未清零,專利硝煙再起

往事尚未清零,專利硝煙再起

據悉,聚和股份和江蘇索特均是新型電子漿料的研發生產商,均為光伏銀漿行業的知名企業。

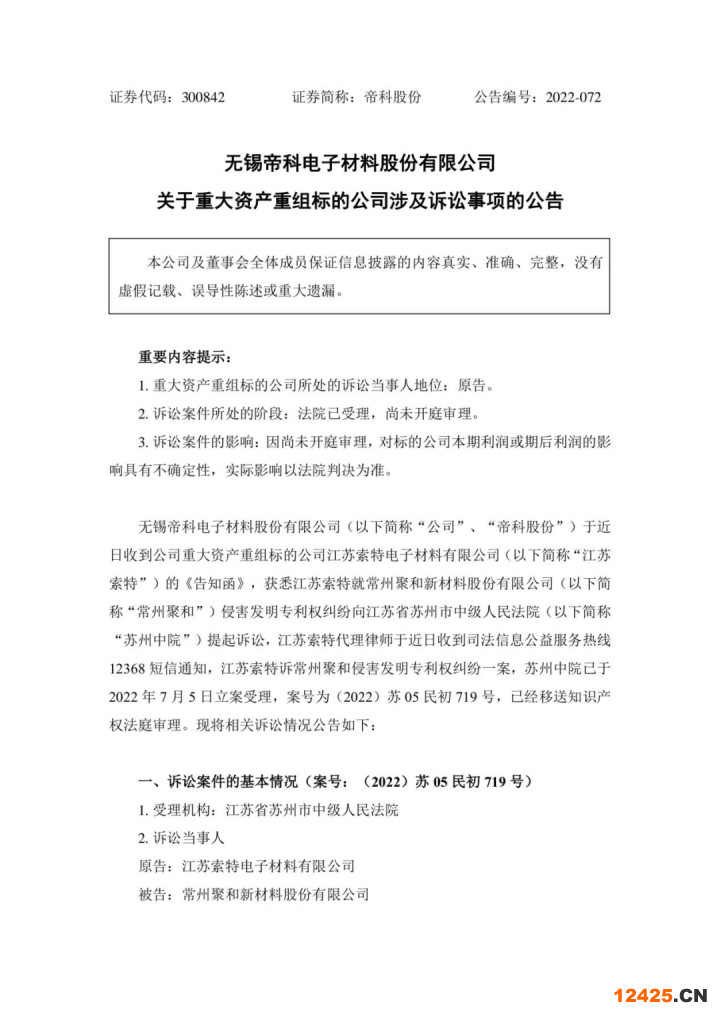

據帝科股份7月13日公告,其近日收到公司重大資產重組標的公司江蘇索特的《告知函》,獲悉江蘇索特就常州聚和新材料股份有限公司侵害發明專利權糾紛向蘇州中院提起新一輪的訴訟。據公告信息,蘇州中院已于2022年7月5日立案受理江蘇索特訴常州聚和侵害發明專利權糾紛一案,案號為(2022)蘇 05 民初 719 號,已經移送知識產權法庭審理。

公告信息顯示,專利號為 CN104916348B、名稱為“用于太陽能電池電極的導電漿料”的發明專利(以下稱“涉案專利”)是應用于太陽能電池導電漿料的重要專利,本次涉案專利目前效力穩定,江蘇索特通過許可的方式從專利權人處獲得了涉案專利的使用權及訴權,江蘇索特的全資子公司太陽帕斯特有限責任公司為涉案專利的權利人,根據此前披露的公告,該專利應為原杜邦所有的專利。江蘇索特發現,聚和股份生產、銷售的單晶硅正銀系列漿料實施的技術方案落入了涉案專利的保護范圍,且根據聚和股份向上海證券交易所科創板提交的招股說明書顯示,單晶硅正銀系列產品是被告的主營產品,從被告披露的2019年至2021年銷售收入及毛利率數據來看,其因侵權行為獲利巨大。

聚和股份的招股書顯示,單晶硅正銀系列產品在2019年-2021年的收入分別為64.096.70萬元、231.759.86萬元、489.497.94萬元,占其主營業務收入的比例分別為 71.74%、92.63%及 96.54%。因此江蘇索特訴請聚和股份立即停止制造、銷售、許諾銷售侵害涉案專利的產品,銷毀專用于制造被訴侵權產品的設備和模具,并賠償江蘇索特經濟損失及維權合理費用人民幣1億元。

據聚和股份的招股書顯示,這已經不是這兩大企業第一次在“單晶硅正銀系列漿料”系列產品相關專利上的交鋒。2021年8月31日,江蘇索特就以聚和股份制造、銷售的單晶硅正銀系列漿料產品落入了專利號為201180032359.1、201180032701.8 的發明專利所要求的保護范圍為由,向江蘇省蘇州市中級人民法院提起了兩起索賠各為1億元的專利侵權訴訟。

2021年9月1日,江蘇索特的子公司Solar Paste, LLC(太陽帕斯特有限責任公司)也向美國聯邦特拉華州地區法院提起了以聚和股份、東方日升、美國日升為被告的專利侵權訴訟,Solar Paste認為聚和股份制造的正面銀漿產品落入了其擁有的編號為US7767254、US8497420、US8889979、US8889980、US8895843的5項美國專利要求的保護范圍。

截止目前,上述兩起專利侵權中國訴訟案件仍在審理過程中,美國訴訟案件尚未進行實質性審理,聚和股份又被江蘇索特在中國提起新一輪專利侵權訴訟,為IPO進程再添新憂。

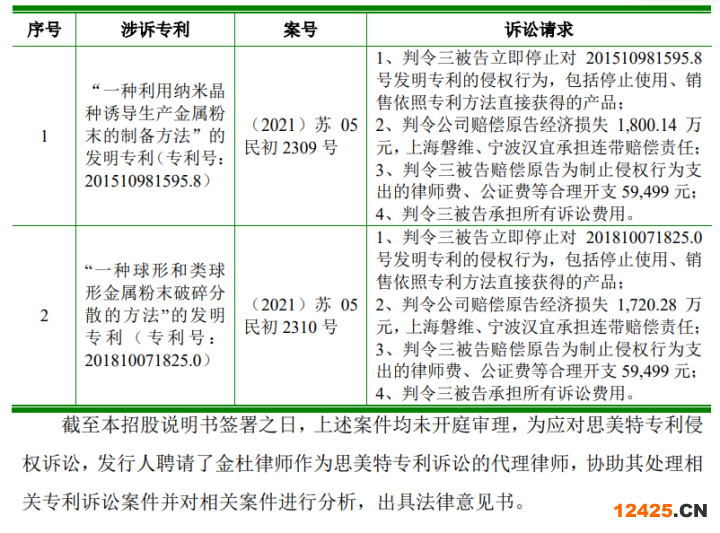

另外,2021年10月26日,聚和股份再被思美特在蘇州中院起訴侵害兩項發明專利,并索賠近4000萬元。

對于此前江蘇索特索賠2億的兩起專利糾紛,聚和股份在招股書表示,其分別聘請了柳沈律師、金杜律師進行獨立測算,其分析分別估算,該兩起案件的賠償金額403.40-3.773.10萬元和797.42-4.196.84萬元之間,相關不利訴訟結果不會對其財務狀況及持續經營能力造成重大不利影響。不過,其被訴產品既然是占聚和股份主要營收的95%以上,接下來若是敗訴,聚和股份將會面臨著要求停止生產涉訴產品的風險,這將會對聚和股份未來的營收產生重大影響。

聚和股份在其招股書中披露和接受媒體采訪時曾表示,其花800萬美元向三星SDI、無錫三星購買的資產里,包括三星SDI 與美國杜邦于2019年11月簽署的《專利許可協議》項下三星SDI 作為被許可方所享有的權利與義務,從而對于涉訴專利201180032359.1、201180032701.8享有專利侵權訴訟豁免權。筆者認為,這一表述難免讓人產生聚和默認侵權的聯想。另外,據《中國基金報》報道,聚和與三星SDI的800萬美元協議,并不涉及研發人員、生產主體、產品、品牌及其他資產轉讓,不符合三星和杜邦交叉許可協議中的實質性轉讓條件,不能成為交叉協議的繼受者身份。這也是江蘇索特與聚和訴訟的爭議核心點。[1]

江蘇索特發起的新一輪訴訟所涉及的專利是否在《專利許可協議》的范圍內,目前尚不可知。然而筆者發現,原兩起中國訴訟的涉訴專利201180032359.1和 201180032701.8的申請日均是2011年5月4日,優先權數據完全一致,可以判斷是同族專利。江蘇索特發起的第三起訴訟的涉訴專利CN104916348B的申請日是2015年3月9日,大大晚于前兩起涉訴專利申請日,且優先權數據也和前兩起涉訴專利不同。因此,江蘇索特發起的第三起訴訟的涉訴專利很有可能不在《專利許可協議》范圍內。鑒于聚和股份關于與江蘇索特的涉訴法律分析中從未提出其所生產的產品不侵權,這些官方披露文件似乎已經默認侵權的曖昧表態值得玩味。

值得注意的是,從帝科股份發布的公告可以獲悉,江蘇索特及其控股子公司持有原杜邦光伏銀漿事業部相關的全部專利包,其中不乏眾多光伏銀漿行業內的基礎專利,但杜邦授權給三星的僅是原杜邦光伏銀漿事業部中的一部分專利。如本次涉訴專利不在《交叉許可協議》的范圍內,則聚和的訴訟風險將進一步提升。

針對很可能不在《專利許可協議》的第三輪訴訟,以及注冊階段中證監會直接問詢的涉訴專利是否為其底層技術的問題,不知道聚和股份將如何應對。

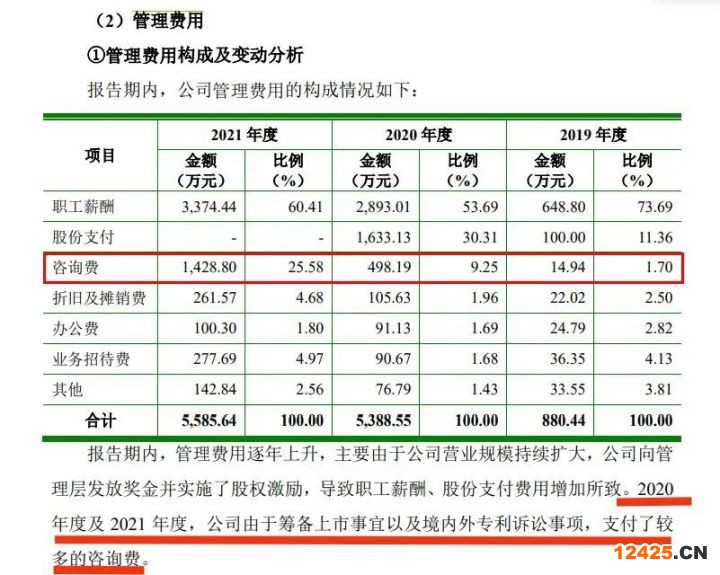

根據最新披露的江蘇索特針對常州聚和的新一輪專利侵權訴訟,至今聚和股份面臨4起未決專利訴訟索賠金額已超過3億元。而2020年度及2021年度,聚和股份因為籌備上市事宜以及境內外的專利訴訟事項,公司的咨詢費由498.19萬元增長到1428.8萬元。這項支出占公司管理費的比例從2019年的1.70%增至2021年的25.58%。未來,聚和股份或會陷入持久的專利戰。

研發動力不足,科創屬性存疑

據《上海證券交易所科創板股票發行上市審核規則》第三條規定,發行人申請股票首次發行上市,應當符合科創板定位,擁有關鍵核心技術,科技創新能突出,主要依靠核心技術開展生產經營,具有穩定的商業模式,市場認可度高,社會形象良好,具有較強成長性的企業。而聚和股份自申請IPO以來,其研發能力、科創屬性也引起了外界的爭議。

聚和股份在招股書中表示,其始終重視對技術研發、產品迭代的投入,目前歸納出了一套涵蓋配方設計、材料選取、工藝優化、性能測試等漿料研發生產全流程的技術體系,并申請了多項發明專利。不過,此說明與招股書披露的事實似有出入。

招股書顯示,聚和股份原自有專利為20項(包括11項發明專利,9項實用新型專利),286項專利受讓于比亞迪(1項)和三星IDS(285項)。這也被外界懷疑,聚和股份此舉是為了通過收購大量專利,來進一步滿足在科創板上市對于“科創屬性”的需求。此外,聚和股份還以400萬美元的價格向昭榮化學購買了昭榮化學與賀利氏金屬所共有的23項光伏銀漿相關專利中昭榮化學所占份額。

另一方面,聚和股份原始取得的11項發明專利中,已有4項被宣告部分無效。在此前的《科創屬性再縮水,聚和股份多項專利被宣告部分無效》一文中已寫到,聚和股份主動刪除了4項專利的一些權利要求項,導致這些專利的保護范圍大幅縮減。有專家認為,從技術現實和經濟角度看,聚和股份保留下的技術方案實際上難以在產業上實施。[2]在大量收購專利的同時,為數不多的原有專利卻陷入“險境”,這也是外界對其科研能力質疑之聲不斷的原因之一。

上市的臨門一腳之時,聚和股份再次面臨新一輪專利權糾紛,而外界對其科創屬性、研發能力、股份代持、關聯方疑團、財務數據真實性等也不時發起質疑之聲。在IPO路上,等待聚和股份的,是得償所愿,還是事與愿違,時間將會揭曉答案。

注釋:

[1]中國基金報.警惕!聚和股份“帶病”闖關科創板?http://mp.weixin.qq.com/s/vD58eZXRF-5aa-wAUdLhnw

[2]IPRDaily.科創屬性再縮水,聚和股份多項專利被宣告部分無效.

http://mp.weixin.qq.com/s/r0X2rMtDBhWWm5oSyII6xw

(原標題:再被索賠1億!多起專利糾紛纏身,“負重前行”的聚和股份能否順利IPO?)

中企檢測認證網提供iso體系認證機構查詢,檢驗檢測、認證認可、資質資格、計量校準、知識產權貫標一站式行業企業服務平臺。中企檢測認證網為檢測行業相關檢驗、檢測、認證、計量、校準機構,儀器設備、耗材、配件、試劑、標準品供應商,法規咨詢、標準服務、實驗室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產品展示、技術交流、新品推薦等全方位推廣服務。這個問題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專業性問題可以撥打中企檢測認證網在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認證、商標、專利、知識產權、版權法律法規知識資訊,包括商標注冊、食品檢測、第三方檢測機構、網絡信息技術檢測、環境檢測、管理體系認證、服務體系認證、產品認證、版權登記、專利申請、知識產權、檢測法、認證標準等信息,中企檢測認證網為檢測認證商標專利從業者提供多種檢測、認證、知識產權、版權、商標、專利的轉讓代理查詢法律法規,咨詢輔導等知識。

本文內容整合網站:中國政府網、百度百科、搜狗百科、360百科、最高人民法院、知乎、市場監督總局 、國家知識產權局、國家商標局

免責聲明:本文部分內容根據網絡信息整理,文章版權歸原作者所有。向原作者致敬!發布旨在積善利他,如涉及作品內容、版權和其它問題,請跟我們聯系刪除并致歉!