2024年9月28日,備受矚目的GIPC 2024全球醫藥醫療知識產權生態大會在廣州開發區成功舉辦。本次大會由IPR Daily及IPR Daily GLOBAL聯合主辦,探討醫藥醫療領域的知識產權保護、專利布局、技術轉化等熱點問題,以及如何通過知識產權戰略推動行業的健康發展。

廣東東陽光藥業股份有限公司副總裁、董事會秘書、知識產權及商務拓展總監林淘曦受邀出席活動并發表演講,他演講的主題是《專利鏈接制度對醫藥創新的推動作用》。

林淘曦 廣東東陽光藥業股份有限公司副總裁、董事會秘書、知識產權及商務拓展總監

專利鏈接制度在全球范圍內日益受到關注,它通過將專利權與藥品市場準入相連接,旨在平衡創新激勵與公共健康需求。林淘曦在演講中詳細介紹了中國專利鏈接制度,分析了專利鏈接制度實行中的焦點問題,并解讀了專利鏈接制度的行政程序和司法程序。

以下為演講實錄

今天的主題是我對專利鏈接制度的一些看法,僅代表我個人觀點,供大家學習和交流。

首先看一下中國專利鏈接制度是怎么誕生的?

2021年6月1日,《中華人民共和國專利法》第76條引入了專利鏈接制度,提供了在仿制藥批準前解決專利糾紛的框架。

2021年7月4日,中國國家藥品監督管理局(NMPA)與國家知識產權局(CNIPA)聯合發布了《藥品專利糾紛早期解決機制實施辦法(試行)》。國外普遍叫做專利鏈接制度,國內叫做專利糾紛早期解決機制,下面簡稱中國專利鏈接或者藥鏈。

2021年7月5日,最高人民法院發布了《關于審理申請注冊的藥品相關的專利權糾紛民事案件適用法律若干問題的規定》。

2021年7月5日,國家知識產權局也發布了關于《藥品專利糾紛早期解決機制行政裁決辦法》。

這樣一整套的包括最高法幾個部門的文件發布,就把中國藥鏈制度的框架給制定下來了。

建立藥鏈的目的,對于仿制藥來說,是通過藥鏈提高仿制藥的高質量發展,促使仿制藥企業有更強的動力進行研發和規避設計,進行二次創新。對于原研藥來說,原研藥企業獲得了提前維權的機會和路徑,同時增強了原研藥企業對藥品市場確定性的判斷,包括原研藥的投入,有助于不斷進行創新藥的研發。此外,對于整個社會和公眾而言,將有利于提高藥品可及性,從仿制藥和創新藥的發展中獲益。

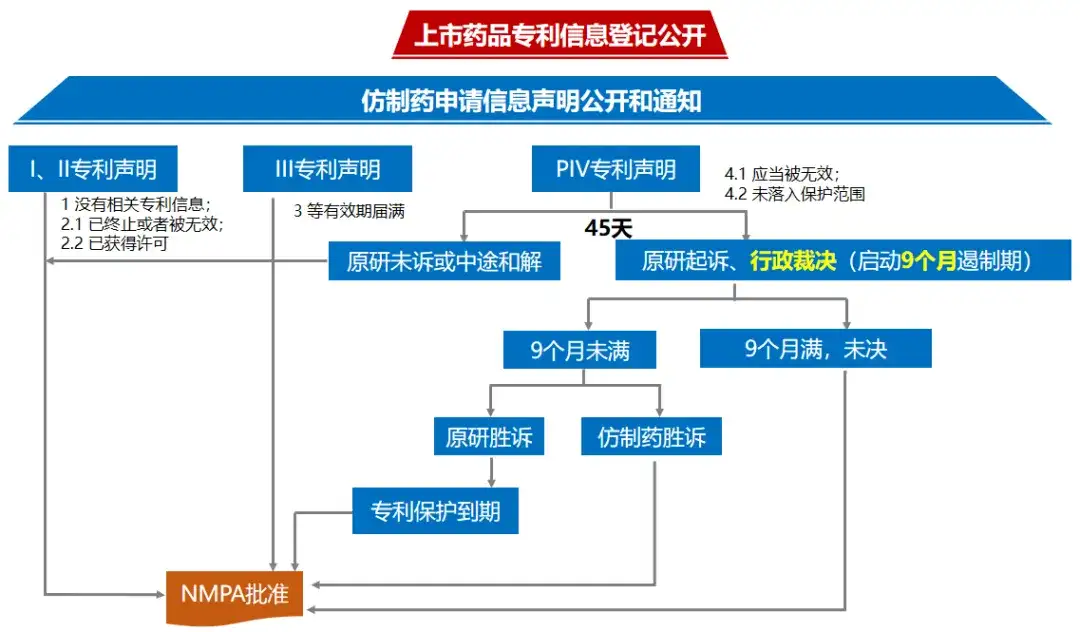

實際上藥鏈制度對醫藥行業產生了一定的積極作用。藥品上市許可持有人在中國上市藥品專利信息登記平臺登記藥品相關專利信息,仿制藥申請人提交藥品上市許可申請時,對照已在平臺公開的專利信息,針對被仿制藥每一件相關的藥品專利作出聲明。1類專利聲明是沒有專利信息;2類專利聲明是專利權已終止或者被宣告無效,或者仿制藥申請人已獲得專利權人相關專利實施許可;3類聲明是仿制藥申請人承諾在相應專利權有效期屆滿之前所申請的仿制藥暫不上市。

重點是第4類聲明,通常稱為“PIV聲明”,指這個藥品是有專利的,但是仿制藥申請人認為相關專利權應當被宣告無效,或者其申請的仿制藥技術方案沒有落入專利保護的范圍。如果專利權人或者利害關系人對第4類聲明,即專利挑戰聲明有異議的,可以就技術方案是否落入相關專利權保護范圍向人民法院提起訴訟或者向國務院專利行政部門請求行政裁決。收到人民法院立案或者國務院專利行政部門受理通知書副本后,國務院藥品監督管理部門對仿制藥注冊申請設置9個月的等待期。在9個月等待期內不會批準仿制藥上市。

根據9個月能否獲得法院判決或專利行政部門行政裁決,國家藥品審評機構結合不同情形給予審批,若確認落入專利保護范圍,則在專利權期限屆滿前轉入行政審批環節;若確認不落入或者超過等待期,則轉入行政審批環節。這是整個中國藥鏈的大致流程。

美國是最早建立藥品專利鏈接制度的國家,中國藥鏈與美國存在相似性。大家知道,中國藥鏈產生的背景源自于我們2020年和美國達成的貿易協定的要求。2021年我們在《專利法》中加入了76條專利鏈接制度,下面我們對比一下中國藥鏈和美國藥鏈的主要區別。

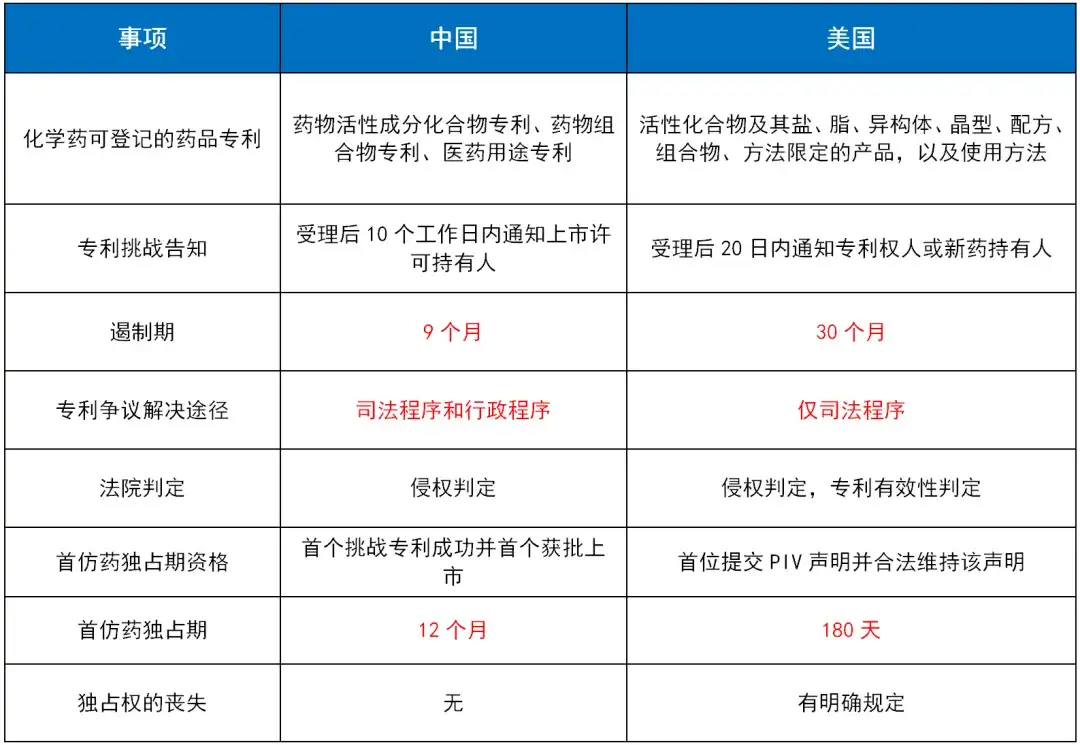

首先,化學藥在中國是將作為活性成分的化合物專利、藥物組合物專利和醫藥用途專利在平臺進行登記。但美國的專利類型會更多,包括活性化合物及其鹽、脂、異構體、晶型、配方、組合物、方法限定的產品,以及使用方法,登記在我們所熟知的美國橙皮書(orange book)。其次,關于專利挑戰的告知時間,中國是10個工作日,美國是20天。此外,遏制期(或稱等待期)觸發后,中國是9個月,美國是30個月。再者,在專利爭議的解決途徑上,中國有司法程序和行政程序兩條途徑,而美國只有司法程序。另外,由于兩國法律體系的不同,在中國,法院只會判定是否侵權,而美國法院包括地區法院同時可以對專利有效性進行判定。

較為重要的首仿藥獨占期資格上,中國必須要首個挑戰成功,并且首個獲批上市才能獲得首仿藥獨占期資格,要求非常嚴苛。而在美國只需要是首位提交PIV聲明并且合法維持PIV聲明。實際上美國的首仿藥是可以有多家同時獲得首仿藥資格,而國內可能只有一家才能獲得首仿藥資格。

最后,首仿藥獨占期也很關鍵,中國是12個月,美國是180天,相比較中國時間更長。但在實際操作中,我們認為中國的12個月很難使首仿藥企業獲得巨大收益。另外中國對獨占期喪失沒有明確規定,而美國是有明確規定的。

正是因為存在這些區別,所以我們發現現行藥鏈制度中還存在一些問題,接下來我將從以下幾個方面簡單講一下。

01

藥鏈制度實行中的焦點問題

首先是藥鏈實施中我們認為目前大家關注比較多的是登記不當的問題。目前化學藥上市許可持有人可以登記藥物活性成分化合物專利,可以登記含活性成分的藥物組合物專利,可以登記醫藥用途專利。但實際上,由于專利信息登記的范圍與仿制藥上市時間是密切相關的,在目前大背景下,整個登記還是比較混亂的。原研藥盡可能把相關的專利都登記在平臺上,導致仿制藥企業面臨很多專利障礙和專利迷霧的困擾,需要花更多的精力和時間去解決專利信息的問題。

現有的案例其實有一個解決爭議的方法,法院有一些現有案例判決,專利類型有爭議的時候是應該進行審查的,但目前包括藥監局、國家知識產權局對專利登記信息不當的問題沒有開展審查,也沒有相關部門去操作駁回。另外對于表征結晶結構的化合物專利,它的組合物以及醫藥用途專利不屬于可登記的專利類型,這也是有法院明確判決的。另外對于未落入專利保護范圍的原研藥專利,比如有些專利實際上是和藥品本身不相關的,這一類的訴訟法院應該進行裁駁。

第二是虛假聲明的問題。聲明的專利信息和平臺登記信息不符,聲明類別錯誤的現象也時有發生。仿制藥進行1類聲明或2類聲明,但實際上原研有專利,應該按照3類聲明或4類聲明。聲明錯了應該怎么去改?現階段3類聲明是不能轉4類聲明的,4類聲明也不能轉3類聲明,未來這些聲明之間的轉換應該怎么去解決?目前平臺還未看到修改途徑。

根據已有法院判例,關于審查專利主題聲明要符合要求,審查的主體是哪個部門也沒有進行相關的規定。另外如果僅僅是規格的差異,原則上應該對照相關專利做出聲明。

第三是是否落入保護范圍的問題。即是否以仿制藥的申報材料作為比對的基礎,哪些技術資料屬于可以認定是否落入相關專利權保護范圍對應的必要技術資料。另外在專利被無效時或者專利已經被無效之后,涉及到確認不侵權之訴是否還應該繼續下去。目前按照司法實踐來看,原則上應該是以申報材料為依據。另外專利被無效的時候,若專利無效決定已作出,但未最終生效時,法院可先行裁駁。這也是目前司法實踐中的一些情況。

接下來,我還想針對藥鏈在運行過程中存在的其他問題,闡述我個人的一些看法。

聲明類型分析

02

藥品獨占期

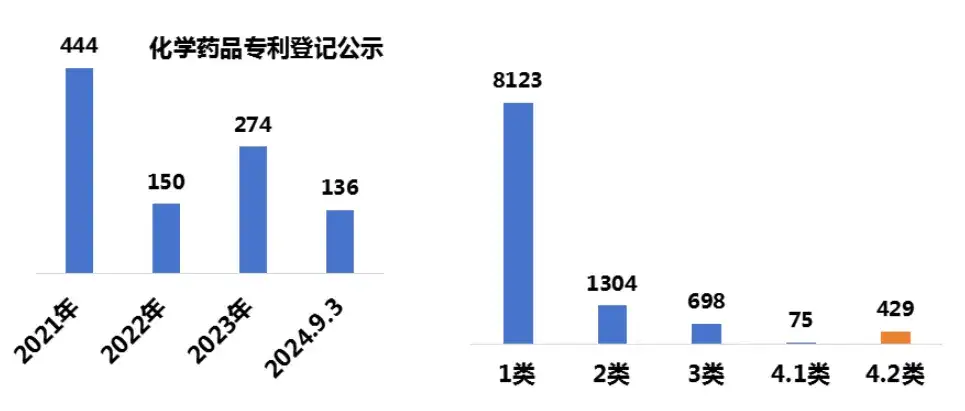

根據知產寶的數據,我們簡單統計了專利聲明的類型,其中專利挑戰(4類聲明)的數量還是非常少的,整個占比還不到5%。從2021年到2024年9月,總共有1萬多件藥品的聲明,其中1類最多,有8123件,2類有1304件,3類有698件,4類有504件。如果仿制藥申請人對專利有研究或者有信心去挑戰的話,很多3類聲明其實可以轉成4類聲明,但目前的4類聲明數量比較少,占比不到5%。我們認為很重要一個原因,就是目前藥鏈制度的首仿獎勵對仿制藥企的激勵不足,沒有激發更多的專利挑戰。

正大天晴研制的依維莫司是2023年12月26日被藥監局作為首個依維莫司片仿制藥批準上市的,直到今年的5月10日,也就是半年之后,正大天晴的海州產區才順利完成了首批發貨。截止到9月23日,藥智網的數據顯示,正大天晴的依維莫司中標數量是32個,地區18個,而原研藥的數據分別是143個和28個。也就是說即使在上市之后9個月正大天晴在國內也只中標了32次,同時中標地區也只有大概15個省和市自治區。藥品在國內市場準入的時間比較長,獨占期內銷售的時間和地區也非常有限,從而導致首仿藥很難夠獲得超額收益。設立獨占期是希望在12個月之內,目的在于激勵仿制藥企業挑戰專利,使首仿藥企業能夠獲得更大的利益,但目前來看這個目標沒有實現。

整個國內仿制藥企業專利挑戰的動力不足,第一個原因是剛才我們提到獲得12個月的市場獨占期難度非常大,需要滿足首個挑戰成功和首個獲批上市,一個藥可能只有一個廠家能獲得首仿藥獨占期,藥鏈實行3年多以來,截止目前也只有正大天晴研制的依維莫司片獲得了12個月獨占期。同時中美醫保、藥品價格和流通體系差距比較大,所以如果照搬美國藥鏈制度的180天,雖然中國變成更長的12個月,但相當程度上首仿藥的收益不體現在獨占期,更多體現在招投標市場準入的順暢程度,包括在醫院院內的“一品雙規”,是不是能夠占領渠道,這些對首仿藥的利益和收益影響更加顯著,反而獨占期不是那么重要。現在我們一直在討論藥鏈2.0的制度,未來可能亟需形成更有效的首仿藥的激勵制度。

03

行政和司法程序并行解決路徑

美國有司法途徑,中國增加了行政途徑,行政和訴訟程序實際上是并行的。根據《行政裁決辦法》第十條規定,同一藥品專利糾紛已被人民法院立案,國家知識產權局不予受理。但實際情況較為復雜,在同一藥品下會登記多種的專利,分別提起行政裁決和民事訴訟,這可能就繞開了行政裁決辦法中的同一藥品專利糾紛已被人民法院立案的規定。但這個規定是有模糊的地方,是同一藥品的專利糾紛,還是同一藥品專利的糾紛?這有個模糊的解釋,實際操作過程中同一藥品的不同專利,行政裁決和民事訴訟實際上可能由法院和國家知識產權局分別受理,分別進行裁決。

另外登記的專利提行政裁決,未登記專利提起民事訴訟也有發生。專利權人可以基于同一專利,針對不同規格的藥品分別提起行政裁決程序,這也會使得行政裁決變得復雜、冗長。涉及同一專利的行政裁決和民事訴訟可能會并行處理,導致很多仿制藥企業會疲于同時應付大量行政裁決和民事訴訟。

行政和訴訟程序并行,目前來看存在浪費司法和行政資源的問題,不利于提高解決糾紛的效率。

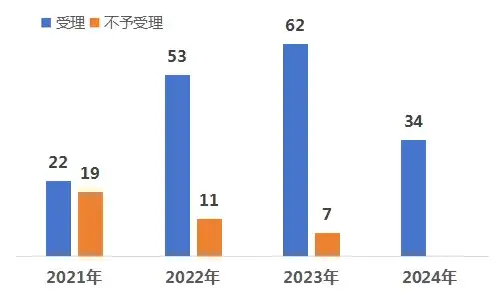

數據來源:復審與無效審理部2021.7.5-2024.6.30

根據復審與無效審理部的統計,目前行政裁決收案是208件,受理是171件,審結是162件,審結速度還是挺快的,審結率也很高,平均審理周期是162天,其中涉及到69項專利權,有71%存在專利無效的情況。可以看到在藥鏈制度執行之后,國知局承擔的行政裁決的案例是逐年增加的,這也印證了我們前面講的整個行政資源目前來說確實負擔比較大。

另外根據公開報道,截至2023年12月,中國裁判文書網目前只公開了44件與藥品專利鏈接相關的民事訴訟案件,其中大多數(36件)中途撤訴,僅有8件做出判決。平均審理周期是7.3個月,小于9個月的等待期。但實際司法實踐中,一審二審全部加起來的時間周期肯定是大于9個月的,也就是說9個月的遏制期對于仿制藥沒有很大的作用。而且在普通的侵權訴訟之外又增加了這么多的藥鏈訴訟,也加重了法院的負擔。

藥鏈制度在我國實行時間還比較短,目前還需要社會各界通力合作,繼續打造和完善符合我國國情、順應人民期望具有中國特色的藥鏈制度。

我的發言到此結束,謝謝大家。

(原標題:林淘曦:專利鏈接制度對醫藥創新的推動作用)

中企檢測認證網提供iso體系認證機構查詢,檢驗檢測、認證認可、資質資格、計量校準、知識產權貫標一站式行業企業服務平臺。中企檢測認證網為檢測行業相關檢驗、檢測、認證、計量、校準機構,儀器設備、耗材、配件、試劑、標準品供應商,法規咨詢、標準服務、實驗室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產品展示、技術交流、新品推薦等全方位推廣服務。這個問題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專業性問題可以撥打中企檢測認證網在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認證、商標、專利、知識產權、版權法律法規知識資訊,包括商標注冊、食品檢測、第三方檢測機構、網絡信息技術檢測、環境檢測、管理體系認證、服務體系認證、產品認證、版權登記、專利申請、知識產權、檢測法、認證標準等信息,中企檢測認證網為檢測認證商標專利從業者提供多種檢測、認證、知識產權、版權、商標、專利的轉讓代理查詢法律法規,咨詢輔導等知識。

本文內容整合網站:中國政府網、百度百科、搜狗百科、360百科、最高人民法院、知乎、市場監督總局 、國家知識產權局、國家商標局

免責聲明:本文部分內容根據網絡信息整理,文章版權歸原作者所有。向原作者致敬!發布旨在積善利他,如涉及作品內容、版權和其它問題,請跟我們聯系刪除并致歉!