1

上海理工大學科技成果轉化現狀

1.1 優勢學科成果斐然

上海理工大學是一所以工學為主,工學、理學、經濟學、管理學、文學、法學、藝術學等多學科協調發展的上海市屬重點應用研究型大學,辦學文脈可追溯到1906年創辦的滬江大學和1907年創辦的德文醫工學堂,享有中國“制造業黃埔軍校”的美譽。

“光學工程”是上海理工大學的優勢學科,在第四輪高校學科評估中被評為B+,學科帶頭人是中國工程院莊松林院士、顧敏院士。學科圍繞太赫茲科學和技術、超精密光學制造、納米光子學、超快非線性光學、生物光子學等方向的前沿科學問題深入探索,近年來,該學科承接了國家科技部重點研發計劃、973計劃、863計劃、國基金項目等國家級課題100余項,科研經費總額超過1.5億元[1],主要服務社會的成果包括高性能太赫茲波譜儀及其關鍵元器件的研發、便攜式熒光顯微成像技術的開發以及醫用臨床光學儀器的制造。

“動力工程及工程熱物理”是上海市高水平大學一流學科重點建設學科,在第四輪高校學科評估中同樣被評為B+,特色方向是制冷及低溫工程,該學科培養了國內第一個低溫工程博士。此外還有“葉輪機械流動控制及檢測技術”“智慧清潔能源技術與裝備”“新能源材料與技術”“動力裝備功能材料與關鍵技術”和“航空與艦船裝備技術交叉創新”等學科方向,建立了多個上海市重點實驗室。2021年,學科在船關鍵部件與材料、先進醫學與保障技術兩個平臺的艦船低振低噪聲、艦船耐腐蝕材料、深海戰略資源開采裝備、醫療裝備艦船化、海戰救護裝備等5個研究方向均取得階段性成果。軍用電子設備的隔振緩沖器、500米水深濕式電連接器、超低反射電磁屏蔽折射率匹配窗口光學元件、空間站系列風機等成果,打破了西方發達國家技術封鎖,已服務于航空航天、深海裝備、國防武器裝備等領域。

“生物醫學工程”是上海理工大學最具特色的學科,是國家食藥監局指導建設的唯一一個以醫療器械研究為主要特色的生物醫學工程學科點,在第四輪高校學科評估中位列市屬高校第1.近年來,生物醫學工程學科承擔國家、省部級以上縱向課題100多項,橫向課題近180項,總科研經費達到1.2億元;發表科研論文900多篇;獲得國家、省部級科技進步獎9項[1]。

此外,學校的其他學科如“機械工程”、“管理科學與工程”等也都形成了一批較為豐富的成果。目前,學校建有醫療器械領域國家工程研究中心1個、國家工程實驗室3個、國家質量監督檢驗中心1個以及其他省部級重點平臺共計49個[2]。

1.2 醫工交叉特色鮮明

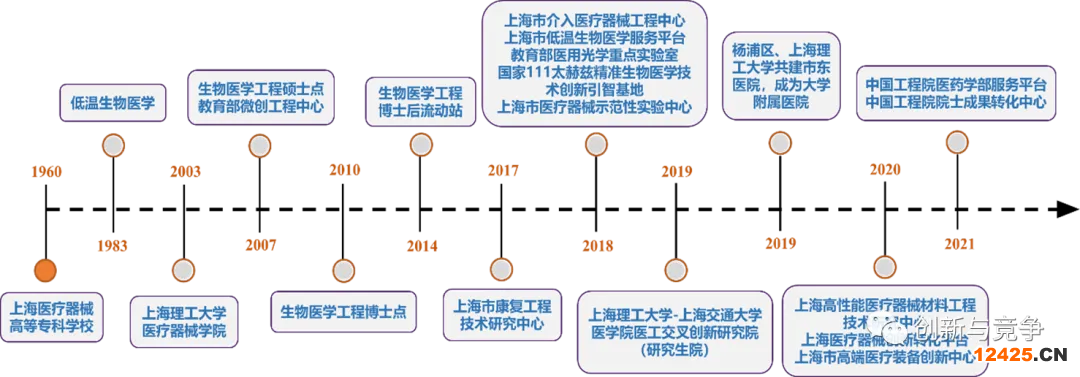

醫工交叉簡單地理解就是生命科學、臨床醫學、自然科學與工程科學等學科的融合協同。上理工醫工交叉的文脈可追溯到1907年的德文醫工學堂。2003年,學校舉全校之力深入推進光學、機械以及動力工程及熱工程物理與醫療器械的交叉融合,優勢學科中23個主要研究方向涉及醫療器械。學校在醫療器械學科建設方面積長達80余年的歷史,是我國最主要的醫療器械人才培養基地,是全國唯一覆蓋本、碩、博全階段培養的醫療器械學院,累計培養2萬余名校友分布在藥監系統、各大醫院和藥械企業,數量位居全國高校第1位,其中20%以上為公司高管,例如微創醫療董事長常兆華、國藥集團董事長于清明、迪安診斷董事長陳海斌等[3]。

2018 年,上海理工大學借教委“卓越醫工交叉研究生培養”項目實施之機,全面推行了醫工交叉的戰略。2019年9月,上海理工大學和上海交通大學醫學院共同發起建立“醫工交叉創新研究院”和“醫工交叉研究生院”,旨在通過醫學與工學、理學等不同學科之間的滲透和融合,共同解決醫生們在臨床實踐中提出的真實問題,并在此過程中大力培養知識復合、有能力解決醫學技術實際問題的醫工交叉研究生。2020年1月,楊浦區人民政府、上海理工大學合作共建上海理工大學附屬市東醫院、上海理工大學醫工交叉創新研究院成果轉化基地,進一步深化了區校合作,加快推動優質科研成果的溢出和轉化,助力楊浦成為全市乃至全國科技創新策源地。2020年5月,上海理工大學、上海交通大學醫學院攜手中科院上海微系統所、上海新微科技集團有限公司四方聯合共建“醫療器械創新與轉化平臺”,打造了“醫院-高校-研究院-企業-醫院”的醫療器械產業閉環。

圖1 上海理工大學醫工交叉發展歷程

(來源:上海理工大學科技發展研究院)

1.3 高校注重頂層設計

2019年3月,教育部辦公廳《關于公布首批高等學校科技成果轉化和技術轉移基地認定名單的通知》中明確強調高校是基地建設第一責任主體,有必要完善本校促進科技成果轉化的頂層設計。上海理工大學早在學校的“十三五”規劃中便提前布局,重點推進科技成果轉化工作,將年度科技成果轉化數量納入學校發展的主要指標中,從服務上海建設具有全球影響力的科技創新中心的角度出發,規劃建設一批產業創新功能型平臺、打造集基礎研究、成果轉化及產業匯聚于一體的創新產業園,為科技成果高效率轉化打下了堅實的基礎。在2021年新出臺的上理工“十四五”規劃中,學校更加聚焦科技成果質量和實效:大力提升行業企業認可度,積極促進創新鏈、價值鏈、產業鏈深度融合,不斷完善“政產學研用”科技創新一體化體系;更加重視體制機制創新:改革科技成果權益管理,完善作價入股、股權激勵等機制,加強技術轉移機構專業化服務,建設對接國際標準的知識產權管理體系。

1.4 管理體系建設完備

科技成果轉移轉化是一個涉及學校多部門協同的系統工作,為有效提高學校內部管理效率,理順科技成果轉化流程,加強各部門協同,上海理工大學成立了由分管學科建設、科研、協同創新與技術轉移工作的副校長任組長,總會計師任副組長,科技處、財務處、審計處等單位共同參與的科技成果轉移轉化領導小組,將領導小組的秘書處設在技術轉移中心。

在具體的職能部門設置上,學校設立了科技發展研究院(簡稱“科研院”)。作為學校負責科學研究、科技服務、學術交流的主管職能部門,科研院的主要職責是制定科技發展規劃和科技政策,組織申報、管理和驗收各類科技項目、重點學科,建設重點實驗室、工程中心、資源共享平臺、成果轉化平臺等,開展科技創新團隊、科技人才隊伍建設,進行科技成果管理及知識產權保護和技術經紀等工作。學校還成立了協同創新研究院,由副校長兼任院長,一方面旨在通過產學研協同,以創新任務為導向,協同高校、科研院所、大型企業等社會各類創新力量,開展協同創新工作;另一方面旨在通過體制機制改革,激發創新活力要素,加強不同學科的交叉融合,加快技術成果轉化。

科研院內設科室中和成果轉化有關的是成果管理科、橫向管理科、技術轉移中心。其中,成果管理科負責科技報獎申報及過程管理、知識產權申請及相關工作管理等;橫向管理科負責技術合同的審批、認定登記申請、過程管理、驗收結題、各類大型國際展會、產學研交流、技術經紀等;上海理工大學技術轉移中心以上海理工大學國家大學科技園為依托,上海理工技術轉移有限公司為運營實體,中心主任由學校科技處處長擔任。技術轉移中心主要負責管理學校無形資產、多元化推進和實施成果轉化等技術管理與服務工作,通過技術轉移工作站等創新模式,完成科技成果轉化、人才交流合作、科研載體建設、國際合作交流等職能。

負責運營上海理工技術轉移有限公司由上海理工科技園有限公司全資控股。上海理工科技園有限公司是上海理工大學國家大學科技園的運營管理公司,由上海理工大學和楊浦區人民政府聯合投資組建而成。旗下還有上海理工科技投資管理有限公司(科技園內眾創空間“集客空間”的運營主體)、蚌埠上理大學科技園有限公司、上海上理創業服務有限公司、南通上理工科技園有限公司等子公司。學校科研院的院長同時兼任科技園的董事長,形成了科研院和大學科技園“一體兩翼、統一領導、要素聚集、協同發展”的管理體系布局,見圖2.

圖2 上海理工大學科技成果轉移轉化管理體系

(來源:自繪)

1.5 科技成果轉化綜合效能顯著提升

在上海市、楊浦區的大力支持下,在上海理工大學師生的共同努力下,學校部署了一批醫工交叉平臺,包括分子免疫診斷試劑國家工程實驗室、現代微創醫療器械及技術教育部工程研究中心、上海康復器械工程技術研究中心等。在2020年,由上海理工大學牽頭,聯合上海交通大學醫學院、中國科學院上海微系統與信息技術研究所、上海新微科技集團有限公司共同發起上海理微醫療科技發展有限公司。依托“兩校一所”以及中科院系統的前沿創新資源打造醫工交叉轉移轉化平臺。“環上理”醫療器械產業帶的藍圖正在徐徐展開。近年來,學校積累有十余項醫療器械領域的成果突破國外技術封鎖,達到世界領先水平,有效解決了醫療設備、低值醫用耗材、體外診斷試劑(IVD)等領域的國產替代化問題,夯實了成果轉移轉化的基礎。

2020年,上海理工大學獲得565項專利及軟件著作權授權[4],數量較2019年的459項增長了23.1%[5]。其中專利數量368件,排名上海市高校第6位。從專利和軟件著作權的來源來看,來自機械工程學院、光電信息與計算機工程學院、能源與動力工程學院和醫療器械與食品學院的技術最多,分別占總數的27%、20%、16%和14%。2021年,上海理工大學技術交易規模數量質量雙提升,其中技術合同交易數量超過600項,位居上海市所有高校第2位;技術合同交易額達2.7億元,增長率達20%,位居上海市屬高校前列。2021年3月,世界知識產權組織(WIPO)《2021技術趨勢:康復輔助技術》發布,其中上海理工大學的康復輔助(康復工程)技術專利數位居全球高校及科研機構第一位,在移動輔助及個人護理兩個細分領域中,上海理工大學的傳統及新興技術專利總數亦居全球首位,在新興移動輔助技術領域中,上海理工大學位列全球高校第3(前2名為上海交通大學、日本筑波大學)[6]。“十三五”期間,上海理工大學科技園積極對接上海理工大學“醫工交叉”發展理念、搭建高校科技成果承接平臺,實現成果轉化近500項;其中高校成果轉化占1/3[7]。

1.6 醫工交叉行業龍頭合作不斷深化

近年來,學校承擔上海市科委科技成果轉移轉化服務體系建設項目建設,搭建醫療器械創新成果轉化驗證平臺,并同10余家行業龍頭企業(上藥集團、微創醫療、新眼光醫療器械等)、10余家醫療機構(申康,交大醫學院等)、20余家投資機構(新微、聯合等)以及多元化技術轉移機構(上海市技交所、東部轉移中心)共同助力成果轉移轉化以后的產品實現產業化、市場化和規模化,實現數百項成果轉化落地[1],基本搭建了醫療器械產業領域的工程、需求、技術、產業、資金“五位一體”的成果轉化服務體系。

1.7 區域協同發展持續推進

從2013年起,上海理工大學已先后在長三角及周邊地區累計建立了29家技術轉移工作站[8]。每家工作站的站長都經過校內嚴格考核挑選,并長期駐扎當地。站長需要主動下企業和當地的企業家交朋友,以挖掘第一手的技術需求。學校老師再通過站長牽線,赴企業實地考察,進行技術洽談和對接,最終達成產學研合作項目,為企業解決生產技術或制造工藝難題。截至2021年,工作站已收獲橫向課題百余項,主要涉及光電顯示、醫療器械、機械等領域,真正實現了“技術帶出去,需求帶回來”。

近兩年,上海理工大學與臺州市仙居縣共建上海理工大學仙居醫療器械創新與轉化學院,引進培育醫療器械企業30多家,實現年產值超過10億;與蘇州工業園區共建醫工交叉創新研究院蘇州分院,與無錫市錫山區政府共建無錫智能康復程技術研究院。2020年,上海理工大學牽頭組建了長三角高端醫療裝備創新聯盟旨在助力長三角成為中國醫療器械發展創新技術策源地[1]。

上海理工大學科技園先后在安徽蚌埠和江蘇南通建立了分基地。其中,安徽蚌埠分基地獲得國家級孵化器和國家級眾創空間的稱號,實現產值約10億,為當地貢獻了超過400萬元的稅收,幫助蚌埠市成為國家級高新區;江蘇南通分基地獲得江蘇省孵化器和國家級眾創空間稱號,有效助推了南通市通州灣打造國家級江海聯動示范區的建設工作[1]。

在國際合作方面,上海理工大學響應國家“一帶一路”倡議,牽頭發起并來自中國、新加坡、以色列、瑞典、加拿大等18個國家,涉及大學、行業協會、醫療器械生產企業、大型經銷商、科技園區、第三方醫療類服務機構、律師事務所等成立“一帶一路”醫療器械創新與應用聯盟,打造具有生命力的醫療器械產學研創新應用生態體系。開展與古巴哈瓦那大學合作,建立國際技術轉移中心,推動雙向科技成果轉化,通過平臺建設,一方面把上海理工大學先進的醫療檢測技術、醫療器械、制造技術、食品保鮮加工技術、納米材料技術等科技成果推向古巴;另一方面,將哈瓦那大學處于優勢的生物醫藥技術引入國內,服務人民生命健康需要。共建國際聯合實驗室,開展技術、學術交流,探索國際合作模式,共同創新發展,推進雙一流大學建設[1]。

2

上海理工大學科技成果轉化政策設計情況

2.1 相關政策文件體系概覽

近年來,上海理工大學技術轉移中心憑借長期在科技成果轉化工作中成就和影響力,被認定為教育部首批科技成果轉移轉化基地、首批國家知識產權試點單位、首批《賦予科研人員職務科技成果所有權或長期使用權試點實施方案》試點單位、國家技術轉移示范機構,榮獲“2019胡潤上海新銳技術轉移機構”稱號。為深化科技成果使用權、處置權和收益權改革,進一步激發科研人員創新熱情,促進科技成果轉化,科技部、發展改革委、教育部等九部于2020年5月聯合頒布《賦予科研人員職務科技成果所有權或長期使用權試點實施方案》。同年10月,科技部公布40所試點高校院所名單,上海理工大學入選首批“賦予科研人員職務科技成果所有權或長期使用權試點單位”。

自2016年起,上海理工大學先后出臺一系列科技成果轉化政策文件。2021年,學校對科技成果轉移轉化領導小組進行了調整,更新優化了科技成果轉化管理辦法等。目前上海理工大學和科技成果轉化有關的政策體系包括1個通知,明確了上海理工大學科技成果轉移轉化領導小組的人員組成、主要職責和議事規則;5個管理辦法、4個實施細則,涵蓋科技成果轉化促進、知識產權管理、職務發明披露、科研人員激勵以及區域成果轉化等方面。此外,上海理工大學還針對科技園發展建設出臺了相應的成果轉化意見,以及開放科研資源的相關辦法。上海理工大學國家大學科技園為了更好地促進高校成果轉化,也專門制定了成果轉化項目資助管理辦法、扶持政策管理辦法等。可以看到,在高校和科技園的共同努力下,上海理工大學成果轉化政策文件體系初具雛形。

表1 上海理工大學成果轉化政策文件體系

2.2 政策文件體系及其他做法的特色亮點

(1)對重點成果轉化項目給予更高比例的收益獎勵或股權獎勵

2021年1月,學校印發《上海理工大學科技成果轉化管理辦法》明確了和科技成果轉化的組織機構及職責、知識產權的轉化方式,完善了轉化收益分配機制,明晰了科技成果轉讓程序,規定了科技成果完成人的責任和義務。根據上海“科創22條”的規定,允許高校和科研院所科技成果轉化收益歸屬研發團隊所得比例不低于70%。上海理工大學據此明確了科技成果轉讓在學校和成果完成人之間的收益分配比例原則。對于一般的科技成果,轉讓收益中的 50% -70%獎勵給成果完成人所在的科研團隊(作價入股的股權70%獎勵給科研團隊),其余部分歸學校統籌管理;而對于那些為學校發展作出重大貢獻的科技成果,學校規定,其轉讓收益或作價入股的股權中的80% 獎勵給成果完成人所在的科研團隊。學校還規定,由學校統籌管理的收益部分中,30%歸科技成果所屬學院統籌管理,30%獎勵給轉化中介(含校內個人或團隊,或校外第三方服務機構,不含技術轉移中心工作人員),40%劃撥技術轉移中心統籌;無中介的,則除歸學院統籌部分外,其余均歸技術轉移中心統籌。技術轉移中心將統籌收益用于學校開展科技成果宣傳、推介、評估策劃等轉化活動。

這樣的規定,一方面對重大項目給予了更優惠的待遇和保障,有利于激發科研人員的創新動力;另一方面還相應地給予了轉化中介機構一定的回報,更有利于未來的科技成果轉化的可持續性。

案例:上海理工大學“先投后獎”走通股權獎勵路,完成全國首單科技成果轉化遞延納稅優惠項目[9]

盡管國家層面已經出臺了與股權激勵和技術入股有關的所得稅優惠政策,股權獎勵遞延納稅的落實過程依舊面臨一定的困境,一是教育部規定高校“不得再以事業單位法人的身份對外進行投資”,存在“投資難”問題;二是高校注冊成立公司后,其所持有的股份即成為國有資產,難以轉讓給科研人員,存在“獎勵難”困境;三是若以高校資產公司(獨立法人)身份投資并持股,進而向科研人員實行股權獎勵,則難以被稅務部門認定為高校的“直接股權獎勵”,無法適用于遞延納稅政策,存在“遞延難”問題。

十年前,上海理工大學在太赫茲技術應用領域取得如安檢儀、腫瘤細胞診斷儀、地溝油檢測儀等多項重大專項成果。為了獎勵科研團隊,學校采用股權激勵的辦法,決定將第三方機構估值近2900萬元的4件太赫茲技術專利按80%的比例(2300萬元左右)獎勵給科技成果完成團隊,但需要現金繳納幾百萬元的個人所得稅一度成為科研團隊的燃眉之急。

上海理工大學在與上海市相關部門數次協調后,決定走“先投后獎”的轉化路。先由上海理工大學和上海理工資產經營有限公司(以下簡稱“資產經營公司”)兩個獨立法人機構,上海理工大學占股90%,資產經營公司占股10%,共同成立上海上理太赫茲科技有限公司。再由上海市召開“政策會診”協調會解決國有產權處置瓶頸問題,并達成共識:上海理工大學有權自主決定對科技成果完成團隊的獎酬方式和數額,無須市教委審批或備案。此后,上海理工大學將占股中的80%股權(約占公司股份的72%)獎勵給科技成果完成團隊,將其余20%股份劃轉給資產經營公司,順利適配遞延納稅政策。上海理工大學已在楊浦區稅務局成功辦理了《科技成果轉化暫不征收個人所得稅》備案,以太赫茲科技研發成果作為無形資產獲得股權獎勵的上海理工大學科研團隊暫不繳納個人所得稅1035.09萬元,解決了團隊的繳稅難題。

作為全國首單科技成果轉化遞延納稅優惠項目,上海理工大學太赫茲科技轉化項目,有效地解決了國有專利成果產業化的難題,最大限度地激發了一線科研人員的熱情,成為《促進科技成果轉化法》修訂案頒布后,首個對科研團隊“先投后獎”的技術轉移轉化示范案例。

2017年6月,上海上理太赫茲科技有限公司與中國兵器北方光電集團有限公司、浙江華東光電儀器有限公司、上海大鴻資產管理有限公司及高管團隊共同出資,在楊浦區創辦了華太極光光電技術有限公司。截至目前,公司已將上理工的3種實驗室樣機轉化為產品,進一步實現了太赫茲技術的產業化。

上海理工大學“先投后獎”的個案被上海市凝練總結上升為制度成果:一是充分發揮新科技成果轉化法、“科創22條”等政策的疊加效應,明確了上海理工大學可以自主進行股權獎勵,“無須主管部門備案”,并以《會議紀要》為依據;二是新發布的《上海市促進科技成果轉化條例》以上海理工大學太赫茲技術等項目在成果轉化過程中遇到的瓶頸作為研究重點,力圖通過立法,掃清制度障礙;三是細化和明確了高校院所可以自主選擇的三種作價投資方式,其中包含“允許高校院所以自己名義直接將科技成果對外投資”。以上突破,為股權獎勵遞延納稅政策的落地實施提供了進一步的政策保障。自該政策落地實施以來,上海市共有14戶企業、516人享受了股權激勵遞延納稅的稅收優惠,遞延稅額共計8375.8萬元。

(2)職稱評聘、兼職兼薪與離崗創業創新做法

將成果轉化類指標納入學校教職工的職稱評審標準:根據學校2017年出臺的《上海理工大學教師及其他高級專業技術職務晉升科研考核條件》,副教授、研究員、高級實驗師、教授的科研考核條件中均包含了成果轉化類指標,具體如下:在【副教授/副研究員/高級工程師科研考核條件】中,將“獲得與本專業相關的國家發明專利1項以上(限第1名)”列為可選條件之一;在【教授/研究員科研考核條件】中,將“獲得與本專業相關的國家發明專利3項及以上(限第1名);或獲得與本專業相關的國家發明專利2項(限第1名),并專利轉讓或使用許可經費大于5萬元”列為可選條件之一;在【高級實驗師科研考核條件】中,將“獲得與本專業相關的國家發明專利1項以上或實用新型專利2項以上(發明專利限前5名,實用新型專利第1名)” 列為可選條件之一。由此可見,科技成果轉化類指標全覆蓋上海理工大學教職工職稱評審標準,有助于暢通從事成果轉化工作教師的職稱晉升通道。

為進一步完善教師分類發展機制,激發教師隊伍活力,上理工還發布了《上海理工大學正高級專業技術職務“高水平代表性成果”聘任實施辦法(試行)》,在人才培養、學科建設、科學研究與社會服務等方面作出突出貢獻的教學科研崗位人員,可通過“高水平代表性成果”聘任方式申報正高級專業技術職務。學校還設立了“教學擂臺賽”“學術擂臺賽”“工程擂臺賽”等晉升渠道,優秀教學型、研究型、工程型青年教師可破格晉升。截至目前,上理工已經有3位教師通過代表性成果晉升教授,56位教師通過各類擂臺賽晉升教授。

明確科技人員校外兼職和離崗創業相關制度。學校專門出臺《關于在職人員創業、擔任公司管理職務的管理條例》,規范了學校在職人員創業的期限、申請審批程序、與科技成果轉化有關的離崗創新創業管理以及相關責任,在專業技術職務評聘、崗位等級晉升、年度考核等方面將創業期間取得的科技開發、技術應用、成果轉化等業績作為重要依據。

(3)“任務清單”考核管理模式

上理工機器智能研究院創新推出“任務清單”考核管理模式。研發世界領先的原型樣機、成功轉讓發明專利、制定行業標準、指導學生獲科創比賽獎項、發表高質量論文、完成國家項目課題……團隊的教師3年內任選完成“任務清單”里的兩項即為合格,完成4項即為優秀。建設由領軍人才領銜、青年人才為主的創新團隊,并以團隊整體接受3年期考核;賦予團隊負責人充分的主導權,可以自主吸納團隊成員,并擁有團隊津貼的分配權;對于領軍人才,淡化個人考核,不以論文作為唯一的考核標準,而是將學科、團隊建設與青年教師培養都納入重點考核內容。“團隊整體考核”模式讓青年教師不再受論文“捆綁”,該研究院3年取得一系列成果:2019年,團隊指導學生獲世界機器智能大賽一等獎;2020年,團隊研發的創新技術及系列成果獲得中共中央政治局常委、國務院總理李克強的點贊;2020年,團隊牽頭制定了國內外首個《乒乓球機器人》標準;2021年,團隊負責人李清都入選愛思唯爾2020年中國高被引學者榜單。

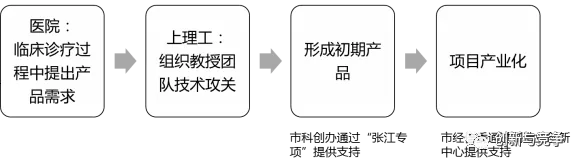

(4)將成果轉化與學科建設融合

上海理工大學在與上海交大醫學院共同建設的醫工交叉創新研究院基礎上,在上海科創辦、市經信委的支持下,以需求為導向啟動了40個醫工交叉合作項目。首先,由交大醫學院和下屬各大三甲醫院的臨床醫生提出改進診療手段和醫療服務的技術需求。其次,由上理工醫工學院根據相關需求,組織工程科技團隊集體攻關。過程中,教師找準科研方向,學生通過參與應用型項目接受鍛煉,積累技術經驗。再次,科研團隊形成初期產品,學校采用作價入股的形式與完成人進行成果的股權分享,由上理工參與建設的轉化平臺介入,提供專業的轉化服務。最后,項目實現產業化。醫工交叉創新研究院的成功關鍵是實現了高校本職工作、醫院臨床需求的有機結合。對學校來說,這一模式幫助教師團隊尋找科研方向,培養學生,切實推動了學科建設,與學校的核心定位和導向吻合。目前,已開展合作攻關項目160余項,有7項經專家論證已具備產業化價值,其中有3項已注冊公司[10]。

圖3 上海理工大學醫工交叉創新研究院成果轉化流程

(來源:上理跨學科創新研究院)

(5)整合專業化科技成果轉化團隊

為提升技術轉移人員業務素養、進一步促進學校科技成果轉移轉化工作、加大科技成果轉化工作力度,經學校同意,技術轉移中心突破體制限制,在事業編制不足、缺乏人員的情況下,采用固定編制+外聘人員的模式進行人員整合,公開招聘錄用有能力的社會人員參與科技成果轉化工作服務與管理,形成專業化科技成果轉化人才隊伍;以市場化靈活的運作方式聘用技術轉移工作站站長;設立技術轉移專業崗位,為技術轉移人才提供晉升通道;加強技術經紀人的培訓與交流,提升技術經紀人綜合素質。目前,學校現有技術經紀人28人。此外,學校還依托長三角卓越工程教育聯盟五所成員高校的技術轉移中心,制定了《長三角技術經紀人隊伍建設工作方案》,聯合培養五校技術經紀人,定期或不定期對技術經紀人進行科技創新、產業扶持、金融服務、人才引進、知識產權保護、教育培訓等相關政策和法律法規的培訓,全面提升技術經紀人對政策的掌握理解能力。

3

上海理工大學科技成果轉化體系的問題及改進建議

3.1 建議盡快出臺賦予科研人員職務科技成果所有權或長期使用權試點相關實施細則

雖然上海理工大學已入選科技部首批“賦予科研人員職務科技成果所有權或長期使用權試點單位”,但是,就現有政策來看,學校對“賦權”的相關規定還不夠完備,尚未出臺相關的落實政策。近年來,各地開展科技成果所有權下放的改革探索,《深圳經濟特區科技創新條例》率先以立法形式,明確賦予科技人員科技成果所有權或長期所有權。在滬高校如上海交通大學制定了《賦予科研人員職務科技成果所有權或長期使用權試點實施細則(試行)》,探索“一元名義價格”轉讓等方式解決科技成果權屬問題。

建議上海理工大學參考各方經驗,盡快出臺賦予科研人員職務科技成果所有權或長期使用權試點相關實施細則,深化機制創新突破體制障礙,推動成果轉化落地的速度。

3.2 建議針對成果評估定價、專利許可等出臺相關政策,打通科技成果轉化全流程“政策鏈”

完整的科技成果轉化鏈條包括發明披露、權屬分配、契約設計、收益分配、稅收減免五個步驟,現有政策表明上海理工大學在七月設計這一環節的操作條件和程序還不夠清晰。具體表現在:首先,雖然學校針對成果轉讓和技術作價入股出臺了明確的管理辦法,但是針對“技術許可”這一過程并沒有詳細的規定;其次,現有政策對“科技成果定價”這一流程解釋得比較模糊,根據《上海理工大學科技成果轉化管理辦法》,“科技成果轉讓遵從市場定價,交易價格可以選擇協議定價、技術市場掛牌交易、拍賣等方式確定。”但是對于具體的操作細節,比如,協議定價時應該在網站上公示的所有信息以及如果出現異議的處理辦法并沒有描述清楚。

建議上海理工大學進一步設計更加完整的科技成果轉移轉化操作流程,針對專利許可等補充出臺相應的操作條件和程序,針對成果定價流程,增加以專家評議、盡職調查和委托第三方機構評估的操作辦法,完善異議、爭端的處理辦法。有條件還可以對每一項操作設計相應的表格或流程圖,方便操作。

3.3 建議針對技術轉移中心建設、專業化技術轉移人才培養出臺專項政策

上文的政策提到,科技成果轉化后,由學校統籌管理的收益部分中有40%劃撥技術轉移中心統籌,用于學校開展科技成果宣傳、推介、評估策劃等轉化活動。還提到學校在技術轉移中心設立技術轉移專業崗位、為技術轉移人才提供晉升通道、加強技術經紀人的培訓與交流。但是,公開政策并沒有關于技術轉移中心服務學校科技成果轉化的相關管理規定,也尚未有關于專業化技術轉移人才培養的頂層設計。

建議上海理工大學專門出臺《關于技術轉移中心服務學校科技成果轉化的管理規定》,明確工作機制、服務平臺的建設主體和建設目標,明確專業化技術轉移人才培養體系的建設任務或將技術轉移人才納入學校的相關人才計劃。

中企檢測認證網提供iso體系認證機構查詢,檢驗檢測、認證認可、資質資格、計量校準、知識產權貫標一站式行業企業服務平臺。中企檢測認證網為檢測行業相關檢驗、檢測、認證、計量、校準機構,儀器設備、耗材、配件、試劑、標準品供應商,法規咨詢、標準服務、實驗室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產品展示、技術交流、新品推薦等全方位推廣服務。這個問題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專業性問題可以撥打中企檢測認證網在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認證、商標、專利、知識產權、版權法律法規知識資訊,包括商標注冊、食品檢測、第三方檢測機構、網絡信息技術檢測、環境檢測、管理體系認證、服務體系認證、產品認證、版權登記、專利申請、知識產權、檢測法、認證標準等信息,中企檢測認證網為檢測認證商標專利從業者提供多種檢測、認證、知識產權、版權、商標、專利的轉讓代理查詢法律法規,咨詢輔導等知識。

本文內容整合網站:中國政府網、百度百科、搜狗百科、360百科、最高人民法院、知乎、市場監督總局 、國家知識產權局、國家商標局

免責聲明:本文部分內容根據網絡信息整理,文章版權歸原作者所有。向原作者致敬!發布旨在積善利他,如涉及作品內容、版權和其它問題,請跟我們聯系刪除并致歉!