原標題:華為還會向美企收專利費么?

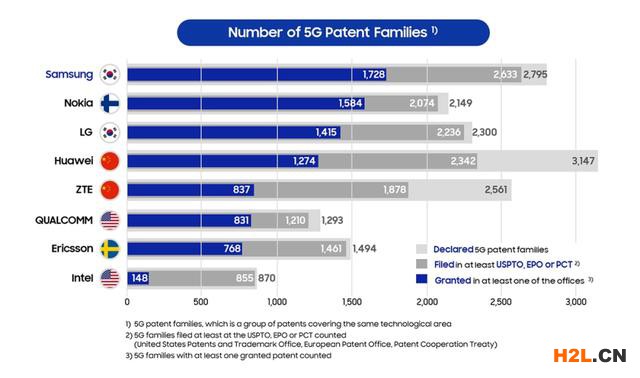

美國時間6月9日早,彭博社發表了一篇題為《即使美國政府實施禁令,美企仍然需要向華為5G付錢》的文章。指出根據一項最新研究顯示,華為在5G技術中擁有最多的專利,即使特朗普政府采取行動試圖從其供應鏈中除去,但華為仍將獲得報酬。報告的研究數據來自于歐洲標準化委員會ESTI網站公布的截至2019年3月的5G專利申報清單。其中,華為擁有最多的5G專利家族,2386項專利,其次是LG和三星,分別擁有1388項和1353項。

美國時間6月9日早,彭博社發表了一篇題為《即使美國政府實施禁令,美企仍然需要向華為5G付錢》的文章。指出根據一項最新研究顯示,華為在5G技術中擁有最多的專利,即使特朗普政府采取行動試圖從其供應鏈中除去,但華為仍將獲得報酬。

文章所引用的報告,來自美國兩家分析機構GreB和Amplified最新聯合發布的5G專利系列研究《誰擁有5G專利?-詳細分析5G標準必要專利SEPs》(6月2日)和《5G市場研究: 什么是頂級公司?》(6月4日)。

但美國GreB和Amplified的聯合研究認為他們動用了25位研究人員,實現了對每一項5G標準必要專利的閱讀和聲明比對,甚至查詢各專利局的專利審查檔案,來最終確定的。也就是說,從數據準確性上而言,GreB和Amplified認為他們的第一階段研究是質量很高的。

報告內容

報告的研究數據來自于歐洲標準化委員會ESTI網站公布的截至2019年3月的5G專利申報清單。

在總計63,985件獨立的專利文件(包括授權專利、已公開的專利申請和未公開的專利申請)中,清理掉了不能獲得專利文本的約500件未公開的專利申請,對剩余的63,500件專利分為12,002項專利家族(注:專利家族表示一件專利在多個國家申請或是享有同一優先權的專利組合,例如華為一件SEP發明專利同時在中、美、歐、日四國分別申請了4件專利,同時又基于該專利在美國或中國分別形成了2件分案申請,則這6件專利合并為1項專利家族)。

在清理數據后,研究發現5G技術的六家公司占據了申報的標準基本專利家族的71%,其余29%由大約65家實體持有。

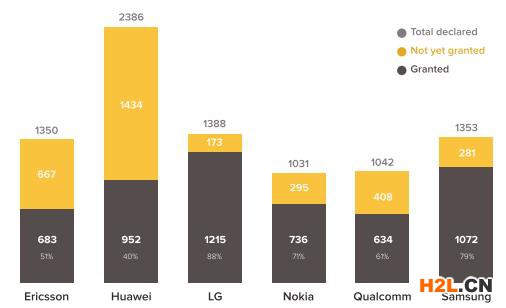

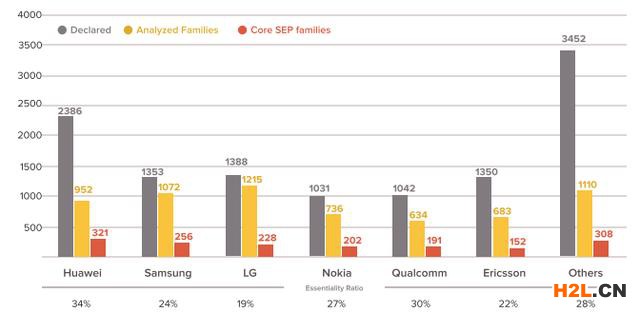

其中,華為擁有最多的5G專利家族,2386項專利,其次是LG和三星,分別擁有1388項和1353項。愛立信和三星數據幾乎一致,擁有1350項,排名第四,高通和諾基亞分列第五和第六位。

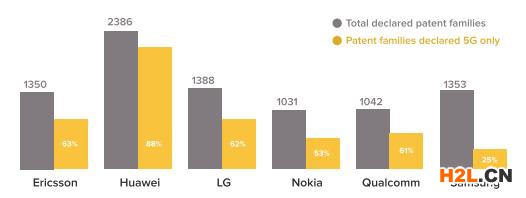

研究中還發現,由于3G/4G/5G的延續性,很多專利在聲明時,不僅符合5G標準,也符合以前4G或之前的標準,通過篩選僅聲明符合5G標準的專利,發現華為依然是排名最高的,有88%的聲明專利是僅針對5G的。愛立信(63%)、LG(62%)和高通(61%)占比接近,諾基亞約一半(53%)是僅對5G的,三星最少,只有25%。

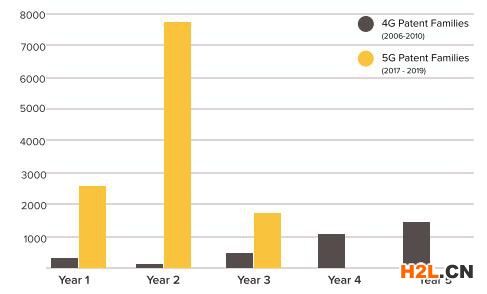

對于5G專利增速較快的問題,研究還比較了4G和5G技術前五年專利出現的比較。結果發現,與4G相比,5G專利的出現速度更快。但是報告也認為,更多的專利并非意味著專利質量就一定高,過多的專利意味著更加混亂或是透明度降低。

研究者進一步這12,002項專利家族進行了細化分析,篩選了截至2019年12月31日家族中至少有一個專利是授權有效的,符合條件的共計6,402項專利家族。并對這6,402項專利家族,通過查閱專利局審查檔案、對比專利持有人的SEPs聲明、檢視是否存在專利重疊等措施,進行深入分析。

最終在這6,402項專利家族中,確定了1,658項專利家族為基本核心SEPs。

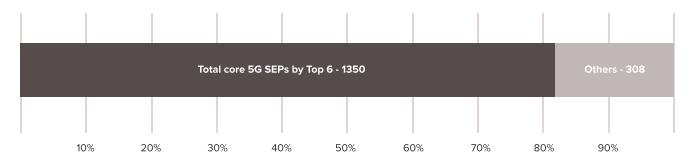

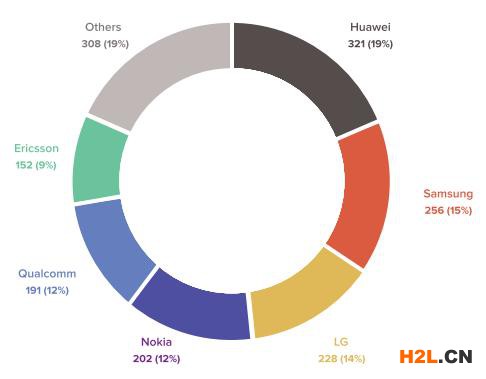

在這1,658項5G核心SEPs專利家族中,六大公司(華為、三星、LG、諾基亞、愛立信和高通)以合計1,350項專利家族占據了80%的SEPs專利。

六大公司在1,350項有效專利家族的中的分布上,華為依然以19%(321項)的數量排名第一,其次是三星15%、LG 14%、諾基亞12%、高通12%和愛立信9%。

報告最后對5G六大企業的聲明專利、分析的有效專利家族和核心SEPs專利數量進行了比較,并對SEPs專利在各自有效專利家族中的占比進行了比較。結果發現,依然是華為以34%的比例位列第一,其次是高通30%,諾基亞27%,三星24%,愛立信22%,LG 19%。

5G專利“領頭羊”之爭

華為的5G技術無疑是目前世界上最優秀的。任正非曾在媒體采訪美國對5G的封殺時,自信的提到:“5G不會受到影響,不僅不影響,別人兩三年也不會追上我們的”。

華為不僅技術自信,專利也是自信的。目前國外有關5G專利分析中,基本都認可華為是這一領域的專利領導者。

從美國這項最新公布的5G研究中就可以看出,無論是在5G標準專利聲明數量、有效專利家族還是核心SEPs專利家族上,華為都是毫無爭議的第一名。

2019年德國IPlytics公司發布的《誰是5G專利競賽的領頭羊?》的報告中,除了在授權專利指標上暫時因為企業專利策略,盡可能去延長獲得專利權的時間,導致指標上比其它企業略少外,在其它多項指標中都是位列第一。因為華為與5G相關的專利家族比第二名三星多500個,因此即使授權量暫時不是第一,隨著時間推移,獲得授權的專利會越來越多,未來這一指標一定也是第一位。

當然國外對上述排名結果也有反對聲音。

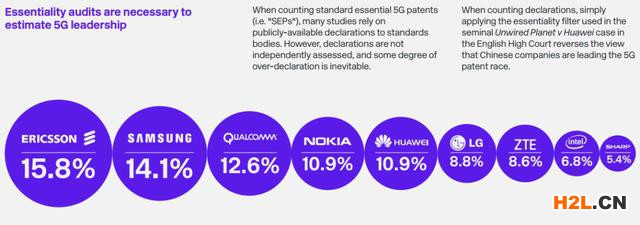

如愛立信所支持的英國鴻鵠律師事務所,在2019年出具了一份《誰在領導5G發展?》的研究中,重點對已有的一些有關5G排名的結果提出了質疑。并提出在標準制定中要考慮“過度聲明”的現象,因此在計算5G專利影響力的過程中要做專利必要性的審核,從而過濾到一些噪音。

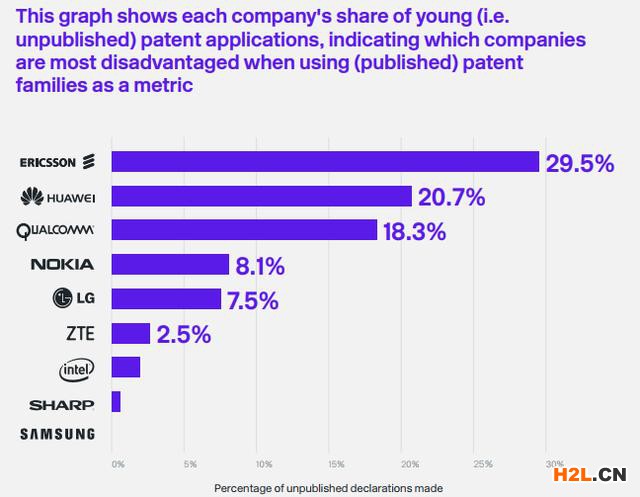

以及因為一些尚未公開的專利而導致的用“專利家族”方式統計而造成的不公平。在這項統計中,正是基于通信行業要盡可能延長專利公開時間和授權時間的專利策略特點,導致愛立信、華為、高通等在未公開的“年輕專利”上面占比很大。

按照愛立信的觀點,這是對常規使用“專利家族”指標來統計5G影響力而言有較大影響的因素,因為很多重要專利根本尚未公開,因此也就未計入影響力因子中。從這份報告中,可以看出,愛立信是最吃虧的,未公開的有29.5%,占比最大。

所以經過必要性過濾后,這個報告給出了5G影響力排名,愛立信排在第一位,三星和高通排在二三位,華為和諾基亞并列第四。

不僅是愛立信希望輿論能有利于自己,三星在5G專利競爭方面也不甘示弱。

2020年4月,三星在其官方發布消息稱,三星在5G專利家族中的有效數量最多。

而三星依據的這份研究,同樣是來自于德國IPlytics公司在2020年1月更新報告(該公司每半年更新一次數據)。而三星之所以第一,只是因為其選取的角度不一樣,采用的是在美、歐和國際局中至少有一個已授權的專利家族。實際上在其它指標上,華為還是領先的。

不難發現,即使華為在5G領域的技術和專利優勢已經很明顯了,但是國際社會對5G領頭羊的爭論還會一直持續,因為這將直接影響未來5G的蛋糕如何切分,以及各巨頭之間的專利交叉和專利許可談判的籌碼。

從愛立信親自上陣引導輿論,甚至將與競爭對手在專利許可談判桌上的準備的證據材料都拿出來的陣勢來看,這場5G領頭羊的爭奪戰還遠未結束。

華為還會向美企收專利費么?

在當前中美貿易戰的背景下,這已經不是一個純商業問題了。

去年初,華為就曾向美國電信運營商Verizon公司及20多家供應商發出函件,要求支付專利使用費。直到6月份,華為要求對方對使用華為的230項專利支付10億美元的專利費。

而Verizon公司則將此事上報給美國政府,稱這些問題并不僅僅涉及他自己,任何涉及華為的問題都會對整個產業帶來影響。將華為正常的商業行為上升為政治事件。

為此,美國共和黨參議員盧比奧在推特上還做出荒謬的評價:“華為已經成為了一個專利流氓。他們通過毫無依據的,代價高昂的專利索賠,進行報復美國的攻擊”。他甚至提議在“2020財年國防授權法案”修正案中,華為等被美國列入“特定政府觀察名單”的企業,不能依據美國相關法律尋求救濟,特別是包括通過美國法院索取專利費等維權行為。

華為隨后在《尊重和保護知識產權是創新的必由之路》的白皮書中,呼吁勿將知識產權問題政治化。華為首席法務官宋柳平在回應“美議員盧比奧提案禁止華為所要 專利費”一事時,表示“我認為這是非常危險的信號,知識產權保護實際上是美國得以發展創新的重要根基,也是美國憲法保護的對象。如果這樣的法律被通過的話,講 對全球創新產生毀滅性的影響”。

因此,對彭博社報道的華為可以向美國企業收取專利費一事,要客觀看待,看似是肯定華為可以專利收費,但背后是否會被政治利用還不得而知。

理論上講,對美國企業而言,除了高通、InterDigital、蘋果等一些與華為有交叉許可的企業之外,其余大部分科技企業只要使用5G技術,華為是有理由去進行專利收費的。但現實情況是,可能在行使正當的商業行為之前,將不得不考慮政治因素。

不過,如果華為真到了只能靠收專利費才能維持生存的話,這不是華為贏了,而是中國輸了。

中企檢測認證網提供iso體系認證機構查詢,檢驗檢測、認證認可、資質資格、計量校準、知識產權貫標一站式行業企業服務平臺。中企檢測認證網為檢測行業相關檢驗、檢測、認證、計量、校準機構,儀器設備、耗材、配件、試劑、標準品供應商,法規咨詢、標準服務、實驗室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產品展示、技術交流、新品推薦等全方位推廣服務。這個問題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專業性問題可以撥打中企檢測認證網在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認證、商標、專利、知識產權、版權法律法規知識資訊,包括商標注冊、食品檢測、第三方檢測機構、網絡信息技術檢測、環境檢測、管理體系認證、服務體系認證、產品認證、版權登記、專利申請、知識產權、檢測法、認證標準等信息,中企檢測認證網為檢測認證商標專利從業者提供多種檢測、認證、知識產權、版權、商標、專利的轉讓代理查詢法律法規,咨詢輔導等知識。

本文內容整合網站:中國政府網、百度百科、最高人民法院、知乎、國家認證認可監督管理委員會、國家知識產權局、市場監督總局

免責聲明:本文部分內容根據網絡信息整理,文章版權歸原作者所有。向原作者致敬!發布旨在積善利他,如涉及作品內容、版權和其它問題,請跟我們聯系刪除并致歉!