電、碳兩個市場如果能打通互認,將提升綠電消費企業的積極性,拉動綠電消納量,供給端也同時受益;也將解決宏觀層面環境效益重復計算的問題,防止洗綠風險。

電碳協同是指電力交易和碳交易兩個市場體系,在環境權益的核算核查、數據互通、統一認證等方面進行有效的統籌銜接,貫穿環境權益的開發、利用、管理各個環節。

隨著生態環境部發布《溫室氣體自愿減排交易管理辦法(試行)》,CCER市場重新啟動,全國碳市場即將獲得有力補充,這也讓電碳協同機制解鎖了一塊新“地圖”。

為什么要推進電碳協同,CCER重啟會對電碳協同帶來哪些影響,電力市場、碳市場、綠證市場之間如何互相影響,電碳協同的發展前景如何?本文將為大家解答以上問題。

01、電碳協同的概念及意義

電碳協同是指電力交易和碳排放權交易兩個市場體系在環境權益的核算核查、數據互通、統一認證等方面進行有效的統籌銜接,貫穿環境權益的開發、利用、管理各個環節。

1、我國電碳協同探索歷程

我國碳市場和綠電交易市場建設經歷了多年的探索歷程。

2011年10月,包括廣東和深圳在內的七地獲批首批碳排放權交易試點。此后,電力、鋼鐵、水泥等行業(下稱“控排行業”)被納入碳排放管理和交易。在碳排放權交易試點探索十年后,全國碳市場于2021年7月正式啟動上線交易。

2021年9月,北京、廣州同步啟動綠電交易試點。在此之前,我國電力消費企業的用電大部分通過國網、南網等電力配送企業統一配送,企業無法分清電力來源是否為綠電。

綠電交易試點的啟動,意味著企業可以通過綠色電力交易市場,購買風電、光伏發電等新能源電量用于日常經營,并可清楚知道自身購買使用的電量中綠電的占比。

2022年4月,國家可再生能源信息中心完成了首批綠證同綠電交易同步劃轉,實現了“證電合一”。

“證電合一”意味著購買了綠電的企業可獲得綠色電力認證,并可將綠證在市場上進行交易,其綠色行為獲得了國家認可。

上述電、碳兩個相互獨立的市場,因為溫室氣體核算體系的范圍標準而聯系在了一起。

溫室氣體排放的核算范圍包括企業經營生產中的碳直接排放和間接排放。其中,間接排放則包含企業外購能源,如電力等所產生的溫室氣體排放。企業在核算自身溫室氣體排放數據時,其通過購買電力所產生的溫室氣體排放也被納入碳排放核算中。

目前,全國碳市場運行總體平穩有序,綠證市場機制不斷完善,學界和業界部分專家表示,電力市場和碳市場兩個市場體系間存在復雜的交互影響,如何實現“電碳”統一大市場仍需要深入研究。

2、為什么要推進電碳協同?

從短期來看,電碳協同會對電力市場的供給側和消費側都帶來影響。

對于消費側而言,電力消費企業購買綠電需支付一定的溢價(即綠電比普通電力價格貴的部分),但通過購買綠電所產生的碳減排未獲得碳市場的認可,無疑將影響控排企業購買綠電的積極性。

從供給側來說,兩個市場的相互獨立則會帶來環境效益被重復計算的問題。

舉例來說,假設某新能源發電企業將對應1萬噸碳排放量的國家核證碳減排量(CCER)賣給甲企業,同時又將1萬噸碳減排量對應的綠電銷售給乙企業。則意味著該企業既申報了CCER項目又進行了綠電交易,根據不同的統計口徑,這個企業完成了2萬噸碳減排任務,但實際上全社會碳減排量僅為1萬噸。

因此,電、碳兩個市場若能打通互認,一方面將提升綠電消費企業的積極性,從而拉動綠電消納量,供給端也同時受益;另一方面,也將解決宏觀層面環境效益重復計算的問題,防止洗綠風險。

從長遠來看,電碳協同還可能在更深層次、更廣范圍產生影響。

2023年4月,歐盟碳關稅(CBAM)正式走完立法程序。按照CBAM計算公式,碳關稅=碳含量*(歐盟碳價-出口國碳價)。這意味著進出口兩地的碳價格差及商品的碳含量兩大因素直接決定了碳關稅。

數據顯示,2022年我國碳市場年度成交均價為55.30元/噸;2022年歐盟碳市場平均碳價為81歐元/噸,甚至在今年2月一度沖擊100歐元/噸大關。目前,我國碳市場仍處于起步階段,國內碳價與歐盟碳價約10倍的差距,在短期內縮小的難度較大。

因此,若能通過電碳協同構建綠色電力與碳減排的統一數據體系,在碳排放核算中將綠色電力因素考慮其中,將有利于降低我國出口商品的碳含量數據,從而節省碳關稅費用,保障對外貿易企業的合法權益、提高國際競爭力。

02、CCER重啟對電碳協同有哪些影響

隨著電氣化程度的逐步提高,行業內對加強電-碳兩個機制間銜接的愿望越發強烈。此次CCER重啟是否會對電-碳協同帶來利好?

“CCER機制是對全國碳市場的有力補充,我國當前正需要有這樣一個碳信用機制來激勵碳減排項目的發展。未來,碳減排項目在CCER市場上進行開發和交易,也可形成額外的環境收益。”清華海峽研究院能源與環境中心特聘專家鄭穎表示。

南華大學碳中和與核能發展創新研究院院長張彩平認為,CCER重啟將吸引更多資金流入可再生能源項目,從而擴大綠電的市場規模,激發綠電市場活力和綠證消費需求。“相較于綠證,CCER不限制交易次數,讓控排企業有更多的履約選擇,也可以滿足其他市場主體的差異化綠色消費需求。”

但CCER與綠證兩種機制間又存在一些交叉點,未來可能仍需進一步完善。

今年8月,國家發改委、財政部、國家能源局聯合發布的《關于做好可再生能源綠色電力證書全覆蓋工作促進可再生能源電力消費的通知》指出,對集中式風電(含海上風電)、集中式太陽能發電(含光熱發電)項目的上網電量核發可交易綠證,并明確綠證是我國可再生能源電量環境屬性的唯一證明,是認定可再生能源電力生產、消費的唯一憑證;同時,此次生態環境部公布的首批CCER方法學中也包括并網光熱發電、并網海上風力發電項目,并明確唯一性,要求項目未參與其他溫室氣體減排交易機制,不存在項目重復認定或者減排量重復計算的情形。

“CCER首提唯一性,目的是卡掉部分項目重復在多個減排機制中申請的可能性。但如何確保唯一性,還需要相關部門給出更多細節。”鄭穎進一步表示,“綠證不屬于溫室氣體減排交易機制,已經獲得綠證的并網光熱發電、并網海上風力發電項目,理論上也滿足CCER的唯一性要求。但這會使項目的環境屬性在兩種機制中被重復計算。

目前國際上對這種重復計算并不認可,這也意味著難于實現我國綠證和CCER機制的國際互認。”

因為目前兩個市場都處于起步階段,政策制度間的協同還有待進一步完善。鄭穎進一步表示,這需要碳市場和電力市場各自的政策協同,也需要兩個市場背后龐大而統一的政策體系支撐。“需要考慮如何將電力碳排放核算與我國電力系統運行特點協同匹配,從而更加科學地在碳市場中發揮可再生能源電力的環境價值。”

值得一提的是,當前已有部分地區率先實現對綠電在碳市場中的價值認可。今年4月,北京市生態環境局公布的《關于做好2023年本市碳排放單位管理和碳排放權交易試點關注的通知》明確指出,重點碳排放單位通過市場化手段購買使用的綠電碳排放量核算為零;6月,上海市生態環境廳公布的《關于調整本市碳交易企業外購電力中綠色電力碳排放核算方法的通知》明確指出,外購綠電排放因子調整為0 tCO2/104kWh,這也意味著認可了企業外購綠電的碳排放量為零。電-碳協同的障礙正被逐步打破。

03、電力市場、碳市場、綠證市場如何交互

1、電力市場與碳市場

碳市場與電力市場通過市場機制深刻影響發電企業等市場主體的行為決策,通過電價和碳價產生聯動,借由發電量、裝機容量、碳配額等中間變量實現市場狀態交互傳導,燃煤等傳統化石能源在供應電能同時產生碳配額購買需求,發電量越多,碳配額需求越大;隨著碳配額需求增加,碳市場中的供需關系趨緊,碳價隨之升高;當碳價升高時,發電企業碳成本增加,進而拉低企業總體利潤水平,當碳價高到一定程度時,導致化石能源發電企業裝機投建趨于收縮、發電量減少、碳配額需求減少,最終達到動態均衡。

2、電力市場與綠證市場

類似地,綠證市場同樣能夠通過影響市場主體決策行為與電力市場產生聯系。市場主體在以自身收益最大化為目標的同時,也應同時滿足用電(售電)約束和消納責任權重約束的雙重要求,因此會統籌考慮綠證交易、電量交易等進而制定最優購(售)電決策,綠證市場與電力市場呈現動態均衡,伴隨著新能源裝機規模上升、發電量上升,新能源企業能夠向市場提供的綠證數量增加,綠證市場供需關系趨于寬松,綠證價格隨之下降,進而拉低新能源裝機利潤空間,促使新能源裝機投建趨于回落。

3、電力市場、碳市場、綠證市場之間相互影響機理

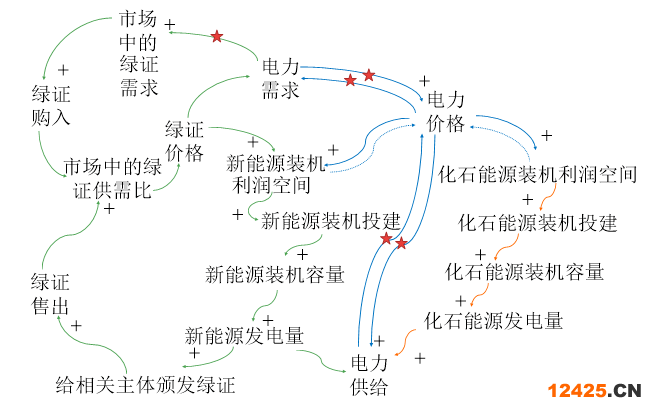

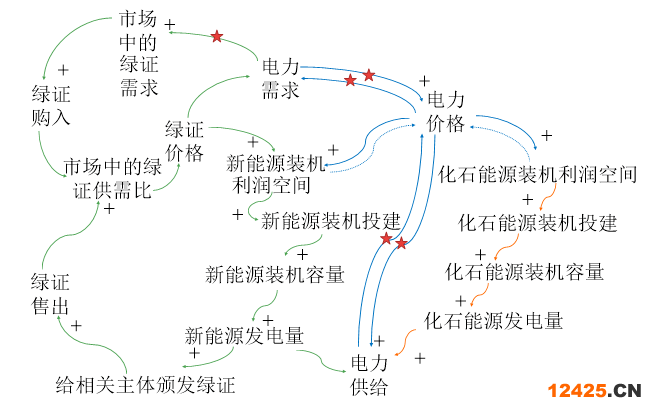

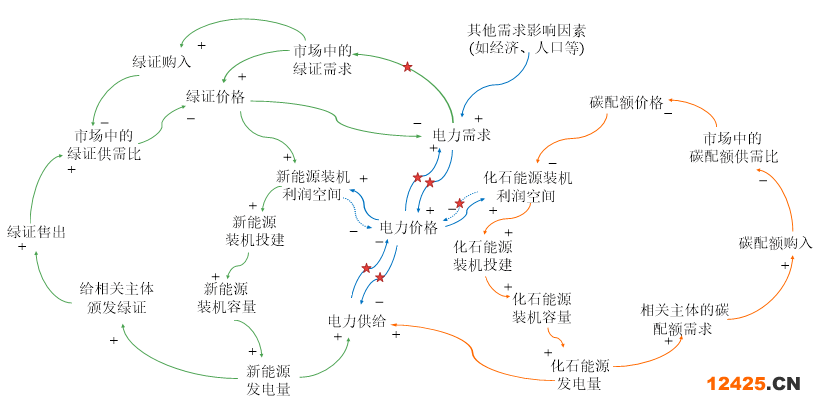

電力市場、碳市場與綠證市場之間通過市場機制的作用深刻影響市場主體決策,通過價格聯動和供需關系等產生交互影響。下圖為電力市場、碳市場與綠證市場交互影響的因果環路圖,多個環路之間相互影響的方式如下:

在左側的綠證市場反饋環中,隨著綠證價格的升高,新能源利潤空間增加,促使新能源投資增加,導致新能源裝機容量、發電量上升,進而綠證市場中的綠證供應量更加充裕,綠證價格趨于回落;隨著電力價格的升高,新能源裝機利潤空間增加,促使新能源投建裝機增加、發電增加,促使電力供給增加,電力市場供給更加充裕使得電價回落。

在右側的碳市場反饋環中,隨著電價上升,化石能源利潤空間增加,化石能源發電企業加大裝機投資,導致化石能源裝機容量、發電量上升,電力供應增加促使電價下降;隨著碳價上升,化石能源利潤空間被壓縮,反過來抑制裝機投建,化石能源裝機容量、發電量趨于下降,進而碳市場中配額購買需求下降,導致碳價降低。

中企檢測認證網提供iso體系認證機構查詢,檢驗檢測、認證認可、資質資格、計量校準、知識產權貫標一站式行業企業服務平臺。中企檢測認證網為檢測行業相關檢驗、檢測、認證、計量、校準機構,儀器設備、耗材、配件、試劑、標準品供應商,法規咨詢、標準服務、實驗室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產品展示、技術交流、新品推薦等全方位推廣服務。這個問題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專業性問題可以撥打中企檢測認證網在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認證、商標、專利、知識產權、版權法律法規知識資訊,包括商標注冊、食品檢測、第三方檢測機構、網絡信息技術檢測、環境檢測、管理體系認證、服務體系認證、產品認證、版權登記、專利申請、知識產權、檢測法、認證標準等信息,中企檢測認證網為檢測認證商標專利從業者提供多種檢測、認證、知識產權、版權、商標、專利的轉讓代理查詢法律法規,咨詢輔導等知識。

本文內容整合網站:中國政府網、百度百科、搜狗百科、360百科、知乎、市場監督總局 、國家認證認可監督管理委員會

免責聲明:本文部分內容根據網絡信息整理,文章版權歸原作者所有。向原作者致敬!發布旨在積善利他,如涉及作品內容、版權和其它問題,請跟我們聯系刪除并致歉!